レポート⑤

ここで時間も押してきたので「最終総括的な問いはないか」とファシリテーターは議論の経路を絞り、まとめに入ります。最初の問題提起をしてくれた花巻市の男性が手を挙げ「ふるさと(=帰属意識)を選ぶ権利はないのか?」と問います。

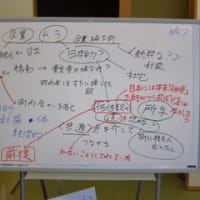

そこで最初分けた共同体の二つの定義(※)に違う言葉を当てがうことで、違う角度から構造を探ります。共同体とは①受け身なもの(地縁・血縁)=非意志(不自由)②能動的なもの(選択的、利益、目的)=意志(自由)。

そこで第三の項というべき広告文での「<なんとなくの一体感>とは何か?」に問いをつなげていきます。①でも②でもない「一体感」とは何か?それは「目には見えない、説明できない、あいまいな<われわれ意識>といったものなのではないか?」と位置づけされている方がいました。

さらに「自己と他人は違うものなのに、なぜ考えや価値観が<似ている>などと推定することができるのか?」とさらに問いを鋭くしていきます。その方はご自身の答えを持っているわけではなく、それを会場に問うていて探っているように思えました。もしかしたら<われわれ>意識自体が、すでに共通の幻想を呼ぶような構造を持っていると言えるのかもしれません。

「価値」とはもともと経済用語で商品が交換されるときに相当する値うちです。商品が市場で交換されるためには、市場価格という相対的な尺度が必要ですから、商品にもともと価値(値段)があったのではなく、「交換」しうる(相当する)可能性があり、かつ実際に交換行為が遂行された後に「価値」が発生したと言えるかもしれません。それと同じように、人間同士の価値観の共有というのも等価ではありえず交換不可能なものを、<あたかも>交換できるかのように比較し計算しているといえないでしょうか。そこには疑似的、虚構的、共犯的なものがあって、しかしながらその<事実>は忘却しなければ物事は成り立たない、そういう危うさの中にいるのではないでしょうか?

問いは「地縁や血縁や利益といった縛りでない<純粋な>価値観でつながる排除なき共同体とはありえるのか?」「では排除的な効果の条件とはなにか?」ときわめて政治的な問題や、「この<なんとなくの一体感>を価値観と呼ぶなら<価値>とはなにか?」など問いは問いを呼んでいきます。あるひとつの問いが次の問いの前提を準備し、その次の問い自身もさらに次の問いの前提となっていく・・

この《that’sてつがく》とでもいった構造にファシリテーターは「てつがくカフェはいつもこの種の<気持ちわるさ>を抱えて終わざるを得ないのですが、みなさんどうぞこの<気持ち悪さ>を大事に次につなげてください」と会を閉めました。会場のみなさんは、やはり「気持ち悪い、すっきりしない」という方と、逆に「すっきりした」という人とそれぞれの思いが交錯し余韻を残したまま、第5回てつがくカフェ@いわては幕を閉じました。

参加してくださった皆さま、新しく入った強力なメンバー(藤原さん)含めスタッフの皆さま、ファシリテーターの房内さん、本当にありがとうございました。(加賀谷昭子)