こんにちは。

11月23日のてつがくカフェが近づいてまいりました。

この辺で、「あれ、そもそもてつがくカフェってなんだっけ?」と思っている方もいらっしゃるでしょうから、おさらいしておきましょう。

<てつがくカフェとは?>

1992年、フランスの哲学者マルク・ソーテという人が、パリの「カフェ・デ・ファール」というバスチーユ広場の一角にあるカフェで「てつがくカフェ」を最初に開きました。毎週日曜日、市民がカフェに集い、自由に議論するスタイルが、賛同者たちを生み出し、以来世界各地でカフェが開かれ活発な議論が行われています。日本でも、大阪、京都、東京、仙台、福島などで頻繁に開かれています。

ひとつのテーマについて自由に話し合いますが、普通のおしゃべりとの違いは、何でしょうか?それは、ファシリテーターという進行役がいるということです。皆さんのさまざまな意見を拾いながら、ある程度方向づけする存在です。といってもこのファシリテーターが絶対的な権威を持つものではなく、主役は参加者みなさんです。てつがくカフェには特権的な人はいません。そのため自分の上司や先生、先輩であっても、カフェではお互いを「・・・さん」と呼び合います。もちろん名前、職業を言う必要もありません。このような「セーフティー」な場が守られ、自分の内からゆっくり紡ぎだされる言葉を大事にします。

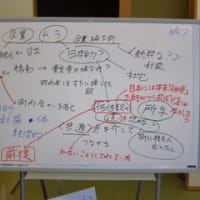

「てつがく」といっても、専門家しか分からない難しい言葉で、相手をやり込めるためにけんけんがくがくと論争するのではありません。知識が多いかどうかを決める場所でもありません。また、何か結論をださなければいけないということではなく、日ごろ感じている<問い>を言葉にしてみたり、当たり前だと思われていることを問いにかけ、その根拠を説明してみる、といった過程をみなさんで創りあげていく開かれた<対話>の場です。<ことば>にすること自体に正解/不正解はありません(たとえば、「被災者とは誰か?」「「復興とは何か?」「体罰はなぜいけないか?」など)。

てつがくカフェは時間をかけて丁寧に言葉にしていく過程を大事にし、思考を逞しくしていく作業です。物事の白黒、善悪、真偽を決める場でもないし、凝り固まった結論ありきの態度で思考の自由な動きを停止する場でもありません。その代わりにもう一度前提を疑って、崩して、さまざまな意見を取り入れ、自分自身の言葉で考えを築いていく、このようなプロセスが思考をたくましくしていくと考えます。もしその場で考えがまとまらなければ、何もしゃべらず聞いているだけでもいいし、逆に家に帰ってから問題を「考え続ける」ことの方に重点を置きます。

皆さんそれぞれの目に映る日頃のリアルな出来事と、それからちょっと離れて他人のさまざまな視点を取り入れ、やりとりをしてみる、このような自由な<語り>の場へぜひお気軽にお越しください。お待ちしております(加賀谷)。

※次回11月23日のてつがくカフェ→こちら