(1880-1916)

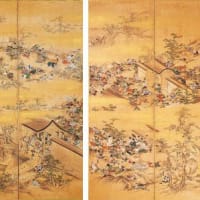

日本画家。本名寿三郎。明治13年12月16日横浜に生まれる。1897年(明治30)17歳のとき松本楓湖(ふうこ)の門に入った。98年日本美術協会展に入選、翌年から日本美術院日本絵画協会連合共進会に出品した。1901年(明治34)小掘鞆音(こぼりともと)門下の安田靭彦(ゆきひこ)らと紅児会(こうじかい)を結成、さらに巽画会(たつみがかい)にも加わって歴史画の新境地を求め、07年には岡倉天心の知遇を得て五浦(いづら)(茨城県)の日本美術院研究所を訪れ、研究を深めている。11年第5回文展出品の『護花鈴(ごかれい)』はそうした精進の成果を示すものであるが、翌12年(大正1)の第6回文展に出品の『近江(おうみ)八景』8幅は、南画と後期印象派風の表現とが渾然(こんぜん)する斬新(ざんしん)な風景画として注目された。14年インドに旅行。同年の日本美術院再興に同人として参画、その第1回展に大胆な構成と明快な色調をもち、彼の代表作となる『熱国の巻(まき)』2巻を出品した。やはりこの年、速水御舟(はやみぎょしゅう)、小茂田青樹(おもだせいじゅ)、中村岳陵(がくりょう)らと赤燿会(せきょうかい)を結成し、日本画の近代化になお盛んな意欲を燃やしたが、翌15年病に倒れ、大正5年2月28日、35歳の若さで世を去った。作品にはほかに『説法』 『風神雷神』 『潮見坂』などがよく知られている。