西郷隆盛

幕末・明治初期の政治家。文政(ぶんせい)10年12月7日薩摩国(さつまのくに)鹿児島城下の下加治屋(しもかじや)町に生まれる。薩摩藩士西郷吉兵衛隆盛(きちべえたかもり)の長男。幼名は小吉(こきち)、吉之介(きちのすけ)。父の死後吉兵衛を継ぎのち吉之助と改め、名を隆永、明治以後は父と同じ隆盛を称した。少年時代を貧苦のなかに過ごし、友人に大久保利通(としみち)、伊地知正治(いじちまさはる)らがいた。1844年(弘化1)18歳で郡方書役助(こおりかたかきやくすけ)、ついで書役となり27歳まで勤め、その間、農政改革を求める意見書で藩主島津斉彬(なりあきら)にみいだされた。

ぺリー来航後の1854年(安政1)庭方役(にわかたやく)に抜擢(ばってき)され、斉彬の片腕となって、江戸や京都で一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)を将軍継嗣(けいし)に擁立する運動を推進した。その過程で藤田東湖(とうこ)や橋本左内(さない)を知り、志士として天下に広く知られるようになった。1858年、反対派(紀州派)の井伊(いい)大老の登場と斉彬の急死で情勢が逆転し、幕府の追及で窮地にたった西郷は11月同志僧月照(げっしょう)と鹿児島湾に投身自殺を試み、西郷のみ命を取り留めた。この事件で彼は天命を悟ったといわれる。彼の有名な「敬天愛人(けいてんあいじん)」の思想もこのあたりに胚胎(はいたい)したといえよう。幕府をはばかった藩庁は西郷を菊池源吾(げんご)と変名させ奄美(あまみ)大島に隠した。彼は島民のよき相談相手となって慕われた。

1862年(文久2)島津久光(ひさみつ)が亡兄斉彬の遺志を継いで公武合体運動に着手するあたって

召還され、このとき大島三右衛門(さんえもん)と改名した。彼は久光の計画が杜撰(ずさん)であると批判的でありまた京阪(けいはん)の尊攘派(そんじょうは)鎮撫(ちんぶ)のため独断上坂したので久光の怒りに触れ、今度は罪人として徳之島ついで沖永良部(おきのえらぶ)島に流された。島での生活の辛苦は彼の人物を鍛えたといわれる。

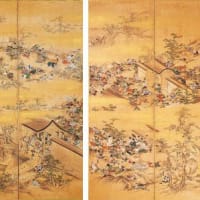

1864年(元治1)参予会議の失敗で薩藩公武合体運動が行き詰まると、ふたたび召還され藩勢の回復にあたることになった。彼は軍賦役(いくさくばりゃく)に任命され京都での政治工作に従事、蛤御門(はまぐりごもん)の変で薩軍を指揮して快勝、薩藩の地位を向上させた。同年側役(そばやく)に昇進、西郷吉之助と名のった。まもなく始まった第一次長州征伐において、征長軍の参謀に任じられて長州藩の無血降伏を実現し天下に名をあげた。その後幕薩関係が悪化すると、今度は第二次征長の阻止に動き、1866年(慶応2)木戸孝允(きどたかよし)との間で薩長盟約を結んだ。1867年になると倒幕を決意し、大久保とともに藩をその方向にまとめ、土佐藩、安芸(あき)藩と提携し、徳川慶喜が大政棒還の拳に出ると、その逆をついて王政復古のクーデターに持ち込み、明治維新政府の誕生に大きな功績をたてた。1867年12月参与に任命され、1868年(慶応4)戊辰(ぼしん)戦争では東征大総督府参謀となり、勝海舟(かつかいしゅう)との会談で江戸城無血開城に成功、ついで庄内(しょうない)藩討伐にあたり寛大な処置で圧内士民に敬慕された。戦功により賞典禄(しょうてんろく)2000石。戦後は鹿児島に引退したが、やがて藩主島津忠義(ただよし)に請われて藩の参政のち大参事に就任、門閥打破の藩政改革を指導した。