(地球って太陽から生まれたって、信じてね。)

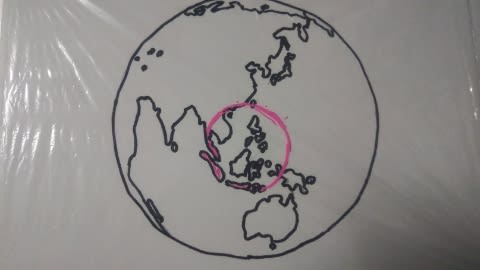

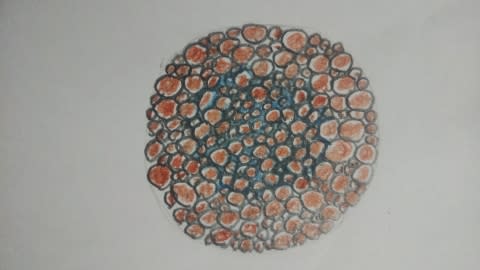

太平洋って、ほぼ円形だね。

ナゼ、円いの?

?

あなたは、どう思いますか?

いや、言い方が悪いね。

言い直します。

太平洋はアジア、オーストラリア、南極、南北アメリカの陸に円形に囲まれているね。

なぜ、太平洋は陸地に円形に囲まれているんだろう?

あなたは、どう思いますか?

二つ目に移るよ。

この図のまん中の半島やそれに続く列島の形を見て何か感じませんか?

ホラ、赤く色をつけた所です。

!

なんとなく円の一部に見えませんか?

私には、こんな円が在ったように思えてならないんです。

でも、完全な円ではないなあー。

円の右側は全く失くなっている。

円のまん中にフィリピンなどの島ができてる。

左上からベトナムなどの半島が入って来る。

ね!

完全な円ではないなあー。

ナゼ?

あなたは、どう思いますか?

三つ目の円が海底にあるんです。

知ってた?

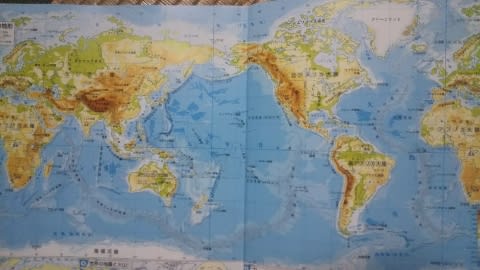

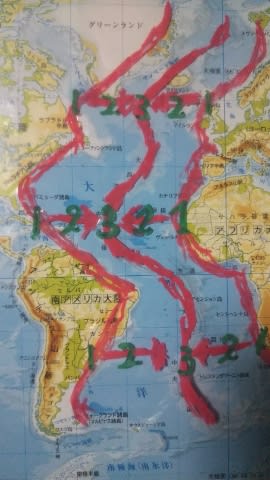

インド洋から太平洋の海底に、海嶺が続いています。

ほら、赤い線で示した海嶺です。

ほぼ円です。

上のほとんどの部分はアジアと北アメリカの陸に覆われているように見えます。

なぜ海嶺は陸に覆われているんだろう?

わかりますか?

この海嶺をよく見ると、左側は小さな円で、右側は大きな円になっています。

この形はなぜできたか、わかりますか?

海嶺をよく見ると、海嶺を横切るような傷が何本もついています。

この傷は、どのようにしてついたのでしょう?

わかりますか。

すべての傷をまっすぐ伸ばして行くと、フィリピン辺りに集まります。

ナゼ、フィリピン辺りに集まるのでしょう?

わかりますか。

まだ、あります。

四つ目は、円ではないんです。

海です。

海は大量の海水でできています。

大量の海水は、ナゼ、地球に存在するのでしょう?

わかりますか。

これらすべての事を、何が起きて、どのように変化して、地球にこのような地形ができたか、説明できますか?

これらすべての事を、何が起きて、どのように変化して、地球にこのような地形ができたか、説明できますか?

結論を言います。

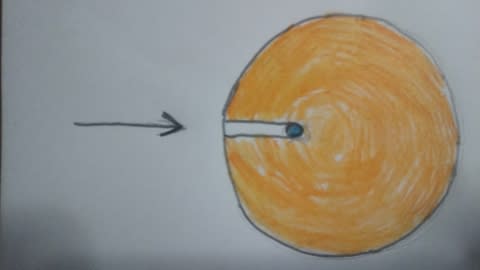

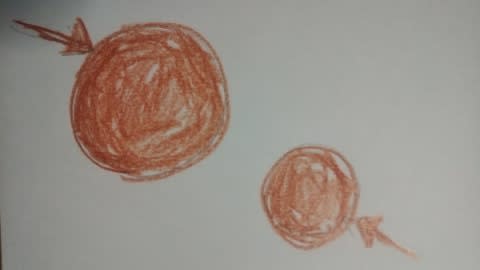

この赤い円の大きさの球体が、ここに衝突した。

方角は西の空から翔んで来た。

この時地球は高温で、どろどろに熔けた熔岩の球体だった。

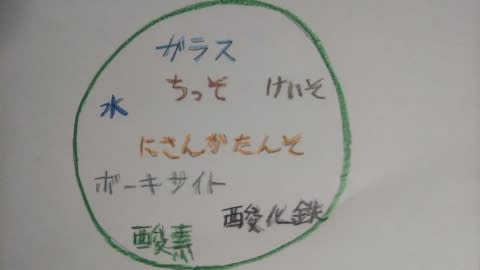

飛んできて地球に衝突したのは、生命誕生に必要な化合物も含む氷の球体だった。

水を主成分として様々な化合物を含む氷の球体だった。

氷は融ければ水になる。水は海水として今も地球の海に存在している。

ほら、海が存在していることが、地球に氷の球体が衝突したことの証拠になったでしょう!

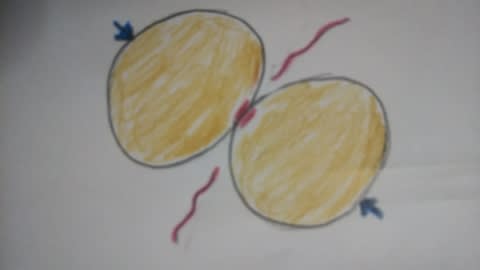

氷を主成分の球体は、マグマ状の地球に衝突して、地球に半分潜り込んだ。

衝突の衝撃で、リンク状の熔岩がはね上がった。

リング状の熔岩がはね上がった方角は東です。

上の図の西の端の青い円がフィリピンの衝突した氷の球体です。

リング状にはね上がった熔岩が太平洋を丸く囲む大陸(アジア、オーストラリア、南極、南北アメリカ)になった。

この大陸達は、氷の球体が衝突した位置より東にある。

この位置関係が、氷の球体が西から飛んで来たことを示している。

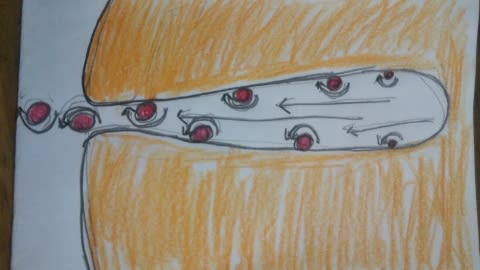

マグマ状の地球に半分潜り込んだ氷の球体の下半分は、地球のマグマの熱で次々に水蒸気爆発して、氷の塊に分割された。

氷の球体の上半分は熱が伝わらず、分割しない。この上半分の氷の半球体は、下半分を押さえつけた。

氷の球体の上半分は熱が伝わらず、分割しない。この上半分の氷の半球体は、下半分を押さえつけた。

下半分の分割された氷の塊は、上半分

の氷の半球体と下のマグマに挟まれ、水蒸気爆発で真横に飛ばされた。

つまり、分割された氷の塊は熔岩状の地表を滑って、放射状に広がった。

この時氷の塊は、マグマに放射状の溝をまっすぐに残していった。

放射状の溝は、地表のマグマが熱い時は、すぐに消えた。

地表に放射状に広がった氷の塊は、水になり、水蒸気になる時の気化熱でマグマの表面を冷やした。

マグマの表面が冷えてくると、地表に放射状にほられた溝の痕跡が、残るようになった。

このため、海嶺を横切るようについた溝を伸ばすと、フィリピンあたりに集まる。

次にインド洋から太平洋に列なる海嶺に、話を移します。

このインド太平洋海嶺は、二つの円に分かれています。

フィリピンを中心にした小さな円と、ハワイを中心にした大きな円に別れます。

二つの円の発生原因はことなります。

あなたは、この二つの円の発生原因わかりますか?

ハワイを中心にした大きな円の海嶺は、地球に衝突した氷の球体が西から飛んできて、その衝撃波が東へ移動しながら広がってできた。

フィリピンを中心にした小さな円の海嶺は、地球に衝突した氷の球体の下半分が水蒸気爆発した時の衝撃波が広がったか、上半分が爆発で真上にはね上がってそのまま落ちた時の衝撃波が広がってできた。

氷の球体がマグマ状の地球に衝突した時にできた円の痕跡は、マレー半島などの西半分は残っているが、東半分は残っていない。

なぜ?

これは簡単だよね。

氷の球体が西から飛んできた勢いで、東半分の円の痕跡は、東の太平洋へ飛ばされた。

この時のマグマが太平洋に飛ばされてできたのが、太平洋にある島々や、海底の山々です。

これらの島々や海底の山々を見ていると、なんとなく、フィリピンあたりから放射状に飛ばされてできたと、見えるのは、私だけかな?

氷の球体が衝突してできた円のほぼ真ん中に、フィリピンなどの島々があるのはなぜ?

それはね

氷の球体の重さで、地球の熔岩はへこんでいた。

時間が経過すると、氷の球体は地球のマグマの熱で爆発して飛び去った。

氷の球体の下のマグマは、氷で冷やされ固体になりつつあった。

しかし、氷で冷やされた時間は短く、下のマグマの熱で再び熔け、上昇した。

この上昇の勢いで、フィリピンなどの島々が海面より高くなり、今のように島々となって残った。

ベトナムがある半島が、氷の球体が衝突してできた円に侵入してるのはなぜ?

それはね

アジア大陸になるはね上がった熔岩が、この円のすぐそばに落ちて、ベトナムのある半島の形に広がったからです。

大西洋のほぼ真ん中にある海嶺は、面白い形をしてる。

この大西洋海嶺は、どのようにできた?

それはね

西の南北アメリカと東のアフリカ、ヨーロッパの大陸が、ほぼ同時に地球の現在の場所に落ちた。この時の衝撃波が東西の大陸から同時に大西洋に送り出された。そして大西洋のほぼ真ん中で衝突した。この時地表のマグマは冷えて固まり始めていた。このため東西から来た衝撃波は、大西洋のほぼ真ん中にで合成され、海嶺となって今に残っている。

なぜ海水は地表に存在して、地下に潜っていかない?

それはね

地球は太陽から生まれたマグマ状の熔岩だったからです。このため地球の内部は水が浸透しない、水が通るすき間のない岩石に、冷えて固まったからです。

なぜ、地表に泥や土、岩石がある?

それはね

マグマ状の地球の表面に広がった氷や水の上に、上空に飛ばされた大陸になる熔岩が落ちてきたからです。

上下を熔岩に挟まれた氷と水は水蒸気爆発し、上の大陸になる熔岩を土砂や岩石にして上空へ飛ばした。これが地球に降り積もったからです。

なぜ、地層がある。

それはね

上下を熔岩で挟まれた氷や水が水蒸気爆発した時、とても高い山を作ったからです。

高い山は崩れ易く、雨で流れて堆積して地層ができたからです。

ただし、水蒸気爆発で上のマグマ全てを吹き飛ばし大きな湖ができる場所もあった。

この説が認められたら、プレート説はヤバくなる。

地球は太陽から生まれた。

これは、皆さん、すでにご存知でしょう。

太陽に大きな球体の氷がものすごい速さで落下して、高温で強い引力の太陽内部に深く潜り込んで始まった。

すると何が起きるでしょう?

氷の球体が太陽の高温に囲まれたので、水蒸気爆発をします。

太陽はとても強い引力があるので、水蒸気爆発のエネルギーは、とても大きい。

このとても大きい水蒸気爆発のエネルギーは何をしたでしょう?

このエネルギーは、氷を閉じ始めていた穴の入り口を再び開けます。そして穴の奥の壁面にある重い原子から入り口の壁面にある軽い原子まで順に削り取り、穴の壁面を転がり雪だるま式に大きくなった球体を、太陽の表面から、とても速い速度で飛び出させた。

なぜ、太陽に軽い原子から重い原子まであると言えるのですか?

それは、様々な原子が地球に存在しているからです。

太陽の表面は、軽い原子の水素と少しのヘリウムが観測されます。これは、太陽の内部に、表層に軽い原子、中心に行くに従い、順に重くなる原子が層状に重なっていると想定できます。

なぜ太陽系の惑星たちは太陽から生まれたと言えるのですか?

それは、太陽系の惑星達は完全な球体だからです。惑星が完全な球体になるには、惑星そのものが液体であったはずです。個体の惑星は鉱物を主にできてる。この鉱物が液体になるには、高温のマグマであることが必要です。惑星の近くの高温の環境があるのは太陽だけです。だから惑星は太陽から生まれたのです。

惑星は、太陽以外の宇宙から飛んできた、と言う説は、確率的に、可能性は0です。

ましてや、こ説で、太陽系の惑星が、太陽に対して全て同じ方向に公転している確立は、完全に0です。

もしも惑星が塵から生まれたとしたら、惑星はすき間だらけになり、地球の様に海水が表面にはないでしょう。海水はすき間を通って、地球の中心の集まってしまうでしょう。

塵が集まっても、高温で溶けた球体にはならない。なぜ?

塵と塵が衝突する速度は、とても遅いはずだから、この衝突で発生する熱は、ほんの少しで、塵が熔けるはずはない。衝突で発生した熱はすぐに冷めてしまう。だから、塵が集まっても、高温のマグマ状態にはなりません。

これって、いったい何が言いたいの?

それはね、かなり昔、宇宙の何処からか二つの塊が飛んできて、

衝突して、

砕けて、

二つに分かれてから球体になった塊が、

地球と月になって今の軌道を回っている、

と言う計算ができた、と言う記事に不信感を抱いたからです。

この説は、この文章の初めに書いた地球や月に残る痕跡を、全く説明できないと思います。

話しを元に戻します。

その後、太陽から放出された球体の中はどうなった?

太陽の中では、プラズマ状態で、原子は単体で存在しており、原子どうしが化学結合できなかった。

太陽から離れ、温度の低い空間に飛び出した球体は、プラズマ状態が収まり、原子どうしが化学結合を始めました。球体内部はまだ高温で、乱流状態なので、化学結合は、急速に進みました。

そして重い化合物は球体の中心へ、軽い化合物は球体の表面へ、移動を始めた。

まだ高温の熔岩状態の球体は、太陽から放出された速度で飛び続けている。

一方、宇宙から太陽に向かって、冷たく凍った氷やドライアイスや気体などの球体が、次々に落ちて来る。

なぜ、氷やドライアイスなどの冷たい球体が次々に太陽に落ちて来る?

それはね、時をさかのぼり、二つの太陽が衝突したのが始まりです。

二つの太陽は、互いの強い引力で引合い、次第に近づく速さが速くなります。

二つの太陽は最も速い速度で衝突します。でも正面衝突ではなく、互いに少しずれて衝突しました。

二つの太陽が衝突した時、重なった部分は合体し、やがて一つの太陽になりました。

二つの太陽が衝突した時、ずれた部分は、衝突した時の速度で、合体した太陽から離れて行きました。

合体した太陽から離れて行った部分の原子は、比較的軽い原子が多く含まれていました。

比較的軽い原子が多く含まれてた部分は、太陽から離れるに従って温度が下がり、プラズマ状態を脱し、互いに化学結合できる温度に下がり、氷になる水や、ドライアイスになる二酸化炭素、生命誕生に必要な様々な化合物、気体、液体、固体、それぞれ混合割合は様々な球体が無数にできた。

化合物の様々な混合割合の球体は、太陽から遠く離れ、宇宙の冷たさで氷、ドライアイスなどに変わっていった。

これらの球体は、二つの太陽が衝突した時、ずれた部分からできた。ずれた部分は、相手の太陽にジャマされなかった。だから、衝突した速度でそのまま直進した。

これらの球体は、再び太陽の引力に引き戻された。太陽に引き戻された気体や小さな球体は、太陽の高温でプラズマ状態になり、化合物から原子に変わり、それぞの原子の深さへ移動した。

しかし大きな球体は太陽に潜り込み、爆発して太陽の成分を削り取り、球体にして、太陽から発射した。

太陽から発射される時の穴を削り取る時、球体は回転していた。この回転は、惑星になった時の自転運動エのネルギーになった。

また、太陽の自転運動を、太陽から発射された全ての球体は持っていた。太陽から得た太陽の自転エネルギーは、太陽から発射された球体が太陽の回りを回る公転エネルギーになった。太陽の自転方向は変わらない。だから太陽系の惑星は、公転方向が同じ方向になった。

太陽から発射された球体は、太陽に落ちて来る無数の球体の中を上昇した。

そして太陽から発射された球体と、太陽に落ちて来る球体は衝突する確率が高い。

マグマ状の球体が太陽から発射したエネルギーと、冷えた球体が太陽に落下するエネルギーが等しい球体同士が衝突した時、この球体は、太陽系の一つの惑星になる。

惑星になる確率はとても低いと思われる。これは惑星の数が証明している。

衝突した時、太陽に落ちるエネルギーが大きければ、太陽に落ちる。

衝突した時、太陽から離れるエネルギーが大きければ、その時は太陽から離れるけど、やがて太陽に引き戻され、太陽に吸収される。

これで惑星の誕生の仕方は、説明終了です。

次に月の誕生について書きます。

月は太陽から発射された。

地球のすぐそばに月はあった。

月は地球の回りを回っていた。

地球に氷の球体が衝突して、太陽の惑星になった。

ほぼ同時に月にドライアイスを多く含む球体が月の裏側の南極-エイトケン盆地に、南から衝突した。

南極-エイトケン盆地が月の一番大きな盆地であることが、ここに衝突したと推定できる。

さらに、南極-エイトケン盆地の北側に、月で一番大きな丘陵があることが、ドライアイスの球体が南側から衝突したと推定できる。

なぜ、ドライアイスを多く含む球体が衝突したと推定できるのでしょう?

まず、月には、水がほとんどありません。

だから氷の球体が衝突した可能性はほとんどありません。

では、なぜ、ドライアイスなのか?

この時月はマグマ状で高温だった。高温の月に衝突して爆発できるのは、ドライアイスだからです。

爆発したのはなぜ言える?

南極-エイトケン盆地にドライアイス球体が衝突して、マグマに潜り込んだ。

ドライアイス球体は爆発、粉々になってマグマの月面に飛び散って、勢いよく潜り込んだ。

マグマの月面に潜り込んだドライアイスの破片は爆発し、円形の穴をあけた。穴の周りには、爆発で飛ばされたマグマが高く積み上がった。

穴の中は、下からマグマが上昇して、穴は浅くなった。

これが月のクレーターになった。

この話以外に、月面の様子を説明できない。もし、この話以外に説明できたら、やってみて。それができるまでは、この話が正しい。

あなた、やってみて!

あれだけ大量にクレーターがあるのだから、ドライアイスが気化した二酸化炭素が、月に大量に有るはず。でも、月の二酸化炭素はとても希薄です。この差はなぜ?

地球と月が太陽の惑星になった時、月は地球のすぐそばにあった。月より地球の引力が強かったので、気化した二酸化炭素は地球にとられた。だから月の二酸化炭素はとても希薄です。

地球が月からとった二酸化炭素は、全ての生物の生命活動に使われている。

地球は氷の球体に、月はドライアイスの球体に衝突した後、互いの距離を離していった。月は今でも地球から遠ざかっている。

火星

火星の地図を見てごらん。

右側に窪地があるでしょ。

左側には山があるでしょ。

山のまわりには、まん丸な山がいくつかあるでしょ。

窪地や山のまわりには、少数のクレーターがあるでしょ。

あなたは、この地形を見て、どう思いますか?

これって、とても面白い地形ですね。

火星は太陽から飛び出した。ドライアイスの球体が、火星の右側の窪地に衝突、ドライアイスの球体は火星を貫通、ドライアイスの球体は左側の山から飛び出し、太陽に落下した。

この衝突で火星は太陽の惑星になった。

ドライアイスの球体が衝突した場所には窪地ができ、火星を貫通して飛び出した場所には山ができた。

ドライアイスの球体は、火星に衝突した時と火星から飛び出した時、ドライアイスの破片をばらまき、マグマの火星表面にクレーターを作った。

ドライアイスの球体が飛び出した山の上からドライアイスの破片が転がり落ちて、連続爆発しながらマグマを弾き飛ばし、川のような地形を残した。

ドライアイスの球体が火星を貫通して飛び出した時、火星の中心の重い化合物(鉱物)をいくつか押し出した。この重い化合物が火星の山のまわりに、いくつかの丸い山を作った。

金星

金星の地図はとても複雑だね。

どうして、こんな地形になったと思いますか?

金星は太陽に近いでしょう。宇宙から太陽に落ちて来る冷たい球体は、太陽に集まる状態です。これを太陽から飛び出したマグマの球体側から見ると、太陽から飛び出した時が、冷たい球体に衝突する確率が一番高い。この確率は太陽から離れるに従い小さくなる。

と、言うことで、金星は太陽に近いから、太陽に落ちて来る冷たい球体と衝突する確率が高くなる。だから、金星には、複数の冷たい球体が衝突した。マグマ状態だった金星に、いくつもの衝突の跡ができた。と、言うことで、金星の複雑な地形は、複数の冷たい球体が衝突したからです。

木星や土星

木星や土星くらい遠く太陽から離れて飛んでいくと、マグマはかなり冷える。マグマは冷えると固まり始める。固まりに、太陽に落ちて来る冷たい球体が衝突すると、固まりは割れる。木星や土星の中心には、割れた固まりがあるらしい。

この前後に、低温でも気体である化合物が太陽に落ちて行く途中で、木星や土星と一緒になった。

ここで、ついでに書いておきます。

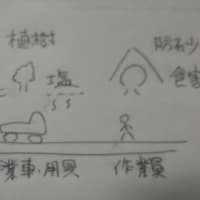

気温上昇してしまった地球は、生物にとって末期症状になってる。

気温上昇して降水が不確実になってる。

これが場所により、集中豪雨、または、極端な乾燥になる。

集中豪雨は植物の緑を押し流し、植物の二酸化炭素を吸収する光合成を減らす。

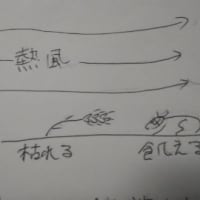

乾燥はもっと深刻です。

植物の生物活動に必要な水がないから、植物は枯れる。

乾燥がひどくなると、落ち葉で落ち葉が風で擦れて発生した静電気で発火し火災になる。

この火災で広い範囲の植物が焼却する。

この範囲の植物が吸収していた二酸化炭素は、植物が再生するまでできなくなった。

ねえ、植物が二酸化炭素を吸収して光合成をする時、太陽エネルギーを吸収して植物に必要な養分を作っているでしょ。

これってさ、空中の二酸化炭素の量を減らし、更に太陽エネルギーが直接熱に変わるのを妨げてるから、地球の温度上昇を減らしているよね。

植物はこれだけ貢献している。

なぜ、地表を植物で覆い、気温上昇を止め、正常な気温に下げないのか?

二酸化炭素の排出量を減らすのは、工業活動にとって不可能でしょう?

それよりは、地表を植物で覆い尽くす方が、二酸化炭素吸収に有効でしょう。

まあ、人類は欲の固まりで、目前の利益を追い求め、生きてる。

戦争は、その最たるもの。

誰も地表を植物で覆い尽くす行動をしない。

そして植物は乾燥で枯れ、地球は更に高温になり、海水も空気も高温で更に上空へ上り、地球の引力を離れ、太陽に吸収される。

地球は植物が死滅した砂漠に変わる。

手遅れになる前に、誰がやる?

俺は言うだけ。

誰かやって下さいね。

どうやろうか。

完全な砂漠から開始するのは不可能です。

少なくとも草原を維持している所から始める。

数年後には経済的に収支がとれるように、果樹を植える。

できれば収穫期がずれた、多種類の果樹で、手間の少ない、効率的な果樹が良い。

そのまわりには、ほとんど手のかからない雑木を植える。

雑木と果樹を、採算がとれる割合にして、拡張する。

基本的には、このように、樹木で地表を覆い、樹木による二酸化炭素の吸収と、光合成による太陽エネルギーの吸収で、気温上昇を止め、正常な気温に下げる。

これを実行するための計画は?

事業に協力してくれるスタッフを集める。

実行可能な場所を見つける。

その場所の国、土地の所有者に計画に賛同してもらい、実行の許可を得る。

スポンサーを探し、資金面を確保する。

実行に必要な設備を購入する。

実際に労働する人を雇い、働き方を指示する。

果実の販売、加工品の生産販売を開拓する。

5年後には、経済的自立を果たし、借入金返済を開始する。

余剰金で新たな土地を開拓する。

様々な果実の栽培、加工、販売の効率化を研究、実行する。

10年後には借入金を完済する。

100年後には、ほぼ全ての国が、この事業を開始している。

200年後には、砂漠が全て緑地化されている。

300年後には、地球の温暖化の危機を完全に解決している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます