静岡県周智郡森町に位置する、遠州森町です。

秋葉バスサービスが発着します。

遠州森町は、静鉄の西端エリアです。かつては静岡鉄道直営だった時代もありますが、現在はグループの秋葉バスサービスが管轄をしています。

まず、路線図から、発着路線をざっくりと説明します。

左側がJR東海道線の袋井駅。右側中央のピンク色の停留所が遠州森町です。この間を結ぶのが秋葉バスのメインである「秋葉線」で、その中でも袋井駅前~遠州森町間は比較的便数が多く、複数系統が存在します。更に「秋葉線」は山間部の気多まで路線が伸びています。逆に袋井駅前より先へも路線が伸びており、こちらは「秋葉中遠線」です。この他、平日のみの運行ですが、磐田駅前~遠州森町間を結ぶ「磐田線」もあります。

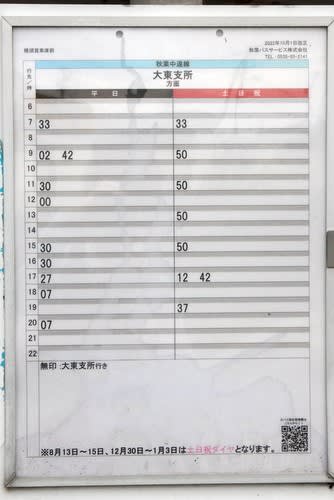

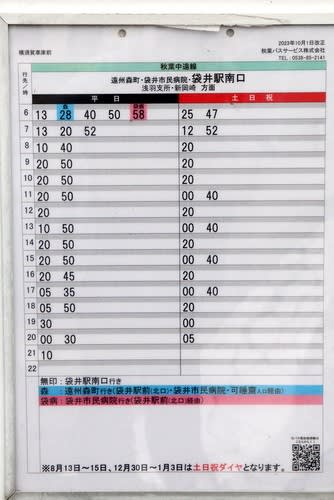

2024年4月現在の時刻表。

遠州森町では、袋井駅前へ向かう「秋葉線・秋葉中遠線」の便数が多く、平日であれば、概ね1時間あたり2便以上の運行便数があります。

ここは、秋葉バスサービスの拠点であり、本社、営業所、車庫があります。

バスファンの目線では、秋葉バスの魅力に、車両バリエーションの豊富さがあげられます。

特に、赤バスと呼ばれる3台のツーステップ車は、秋葉バスのアイドル的存在です。三菱ふそうエアロスター2346号車、いすゞLV+富士重工7Eの2359号車、それから画像には映っていませんが、いすゞキュービック296号車の3台が在籍しています。

それから、隠れた人気車両が、いすゞエルガ875号車です。(袋井駅前にて撮影)

エルガのTYPE-B、LV834で西武バスより嫁入りしてきました。本来、LV834はフルフラットが可能ですが、875号車は後部に段差を1段を入れた仕様になっています。

LV834は、今や全国的に大変貴重な車種です。秋葉バスでも稼働率は高い方ではないと聞きます。秋葉バスのバスロケでは車両番号がわかるので、稼働しているのが確認出来たら、狙ってでも乗車したいところです。

さて、遠州森町の紹介に戻ります。

のりばの奥には、待合室があります。

待合室内部の様子。

室内には、空調を設置しています。快適にバスを待つことが出来ます。

バスの発車案内表示器。

敷地内には、サイクル&バスライド用の駐輪場もありました。

さて、袋井駅前から、気多行きのバスがやって来ました。

動きを見てみましょう。

遠州森町の敷地内に入り、転回します。

そして、気多行きののりばへ。

乗降を行います。

乗降が終えると、山間部に向けて、バスは出発していきました。

※私が訪問した2024年4月時点では、道路の災害復旧工事のために乙丸~気多間が区間運休しており、乙丸止まりで運行していました。

こちらは、袋井駅前行きのバス。

遠州森町を出発。太田川のほとりを走り、袋井駅前へと向かいました。

最後になりますが、遠州森町は、かつては鉄道(軌道)の駅でした。このターミナルは駅の跡地だったのです。

新袋井駅~遠州森町駅を結ぶ、静岡鉄道の「秋葉線」がそれで、1962年(昭和37年)に廃止、バス代替となったものです。現在の秋葉線は、かつての鉄道の跡をトレースした運行となっています。

<撮影2024年4月>