神奈川県横浜市港北区に位置する、綱島駅です。

東急バス、川崎鶴見臨港バス、横浜市営バスが発着します。

ここは、東急東横線が発着する綱島駅。

古くから道路が集まる交通の要所で、かつては温泉街として「東京の奥座敷」と呼ばれた場所です。当時は駅名も「綱島温泉」でした。

綱島にとって、大きな転機があったのは2023年3月。東急新横浜線の開業です。

近隣に新綱島駅が開業。その後、新たにバスのりばが整備され、12月23日から綱島駅のバスのりばの一部が新綱島駅に移転することになりました。

今回は、移転直前の姿を紹介したいと思います。

東急東横線の高架下。

そこに、バスのターミナルがあります。

ここは、狭い土地を有効に活用するために、スイッチバック方式のターミナルとなっており、誘導員さんがバスを誘導する笛の音が響きます。

バスの乗降場は1~6番の6か所。

6番は2台のバスが停車出来ます。加えてバスの待機に使う0番があるので、計8台のバスを停車させることが出来ます。

このうち、1番だけはスイッチバック方式ではなく、駅舎へ直に横付けします。

各のりばの構造です。

柱と柱の間に、バスをバック入線させ、その後、乗車扱いを行います。

バスのりば後方の通路。

のりば毎に行先の案内、時刻表が設けられています。

ベンチ。

東横線の改札口から、バスのりばまでの距離は直近です。

とても便利!

では、ここでバスの入線風景を見てみます。

横浜市営バスの鶴見駅行き(13系統)がやって来ました。

一旦、バスの向きを右に振り、、、

のりばに合わせてバック開始。

そのままバックして、、

6番のりばに収まりました。

横には、川崎鶴見臨港バスの川崎駅西口行き(川51系統)が停車中です。

横浜市営バスも川崎鶴見臨港バスも、12月22日を最後に綱島駅のバスターミナルには来なくなるので、この光景も残りわずかです。

降車扱いは、駅改札付近で行います。

3番のりばには東急バスの江田駅(綱45系統)、4番のりばには、新城駅行き(城01系統)が停車中。

どちらも鉄道の駅と駅とを結ぶ系統です。特に前者の綱島線は、綱島駅と東急田園都市線とを南北に結ぶ唯一の系統になります。以前は便数が多かったのですが、最近は途中までしかいかない系統が増え、江田駅まで行く便は相当に少なくなりました。港北ニュータウンの開発、地下鉄ブルーラインや、グリーンラインの開業、道路の拡幅、新道建設などで、路線を取り巻く環境が大きく変化し、一時期は乗る度に違う景色が車窓から見られました。昔は小田急線の柿生駅まで路線が伸びていたそうです。それこそ、横浜市営地下鉄や東急田園都市線がなかった頃は、東急東横線の北側を走る鉄道は小田急小田原線だった訳で、そこには多摩丘陵(港北ニュータウン・多摩田園都市)という広大な鉄道空白地帯がありました。

12/23改変でも、変わらず綱島駅を発着します。

5番のりばには、東急バスの日吉駅東口行き(日92系統)が停車中。

発車時刻までのいとまが少ない時は、スイッチバック進入せず、横づけして乗車扱いを行います。

東急東横線の一つ隣の駅、日吉駅までを結ぶ路線で、東横線の南側を走行し、経路違いでそれぞれ3系統が存在します。

12/23改変では、新綱島駅に移転し、綱島駅での発着は廃止されます。

6番のりばには、横浜市営バスの横浜駅西口行き(59系統)が停車中。

東急東横線であれば、急行列車で10分ほどの綱島~横浜間を、約50分かけて結びます。綱島街道をひたすら走る路線ですが、菊名駅以南は標高を上げて丘の上を走るので、遠くを見渡せる車窓の素晴らしさも特徴です。比較的長距離を走る鉄道平行路線ゆえに営業的な成績は厳しいのが実状ですが、「横浜駅西口」の行先表示を誇らしげに綱島駅にやって来ます。

12/23改変では、新綱島駅に移転し、綱島駅での発着は廃止されます。

12/23改変では、他にも新綱島駅移転の系統があります。

ざっくりした書き方をすると、東横線よりも南側を走る路線は新綱島駅へ移転、北側を走る路線はこれまで通り綱島駅を発着することになります。これにより、東急バスの一部、川崎鶴見臨港バスの全て、横浜市営バスの全てが、新綱島駅へ移転し、綱島駅に乗り入れなくなります。

綱島駅には、離れ小島ののりばがあります。

川崎鶴見臨港バスが単独で発着する7番のりばです。駅から道路1本分離れた場所にあり、こちらもスイッチバック方式で入線します。

川崎鶴見臨港バスの鶴見駅西口行き(鶴02系統)がやって来ました。

交差点で左に向きを変え、、、

位置を合わせてバック、、、

ゆっくりと7番のりばへ

収まりました。

一般車や通行人も多いので、より気を使う場所だと思います。

7番のりばの入口は、店舗のようなここから。

昔は中華料理店だった店舗を、バスのりばの入口に転用しました。

店舗の中を進むと、のりばにたどり着ける動線になっています。

利用者の多い路線なので、バスの間隔が開いて、乗客が行列になっても安全にバスを待てる環境です。

ここは長らく鶴見駅西口行き(鶴02系統)ののりばでしたが、2021年7月から、駒岡やトレッサを経由して綱島駅~新横浜駅間を結ぶ「新横浜綱島線(綱23系統)」を開設しました。綱島駅を発着する系統の中で、一番新しい系統です。

12/23改変では、7番のりばの路線は全て新綱島駅へ移転します。

よって、東急東横線の高架下バスターミナルは残りますが、この7番のりばは完全に廃止となります。

川崎鶴見臨港バス「綱島 定期券発売所」

綱島街道沿いに位置します。

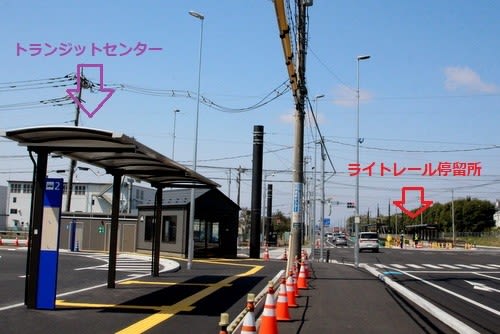

移転先の新綱島駅のバスのりばを見に行きました。

12月上~中旬の様子です。

綱島街道を挟んで、綱島駅と反対側に位置する新綱島駅のバスのりばは、ロータリー式ではなく、新しい道路を建設し、その路上に停留場が設けられます。

既に道路には、バスポールが建ち始めていました。

屋根は今後整備されるようです。

最後に、ちょっと昔の綱島駅バスターミナルの風景を紹介します。

2007年撮影。まだツーステップバスが残っていた時代です。

この頃は、川崎鶴見臨港バスが分社化をしていた時期で、川崎駅西口行き(川51系統)は臨港グリーンバスが担当していました。車両は、臨港バス名物の9m大型車、いすゞLT+富士です。6番のりばには横浜市営バスのCNG車が停車しているのも見えます。

2006年撮影。川崎鶴見臨港バスの7番のりばです。

のりばには、窓口が併設され、定期券の発売が行われていました。

現在の7番のりばの入口が、当時は中華料理店として営業していたのがよくわかる1枚です。

私は、ここで食事をした事があります。その後、2020年1月に中華料理店がバス待合所に変わりましたが、綱島駅を利用する知人に「キングチャイナがバスの待合所になった」と説明されて、意味がわからず「(一体どういうことだ?)」と、目が点になったのを覚えています。現地を訪れてみて納得しました。

2006年撮影。綱島の公衆浴場だった、綱島ラジウム温泉「東京園」です。

黒色の温泉が特徴で、休憩場所や飲食の販売もあり、健康ランドのような形態でした。ただし、短時間で退出する場合は銭湯料金となり、代金の一部を返金してくれる良心的なシステムになっていました。

休憩室の様子。

昭和の風情が最高で、庭を眺めながら楽しむ、湯上がりのドリンクタイムが至福のひとときでした。

「東京園」は、2015年に新横浜線の工事で休園になりましたが、その後、建物は取り壊されて現存しません。新横浜線が開通しても復活しなかったので、もしかしたら廃業してしまったのかもしれません。

2007年撮影。温泉宿泊施設「浜京」です。

横浜市教職員互助会の保養所でしたが、一般の利用も可能でした。2008年廃業。かつては、たくさん存在した温泉旅館も、徐々にマンションやホテルに姿を変え、ここが綱島温泉にとって最後の温泉旅館でした。

そして2023年

変わりゆく街

移りゆく景色

新旧の画像を交えながら、今の綱島駅バスターミナルを紹介しました。

<一部を除き、撮影は2023年12月>