ドラクエがCRPGにシステム要素として持ち込んだモノは殆どない。

何故ならドラクエは、いわゆる、WizardryとUltimaのいいトコ取り、であるからだ。だからシステムで見た時には新規性は殆どない、のだ。あるのは簡易化だけ、である。

ただし、デザインで見た場合、ドラクエは非常に先進的な事をやってのけている。と言うか、RPGにおけるUIの革新性はドラクエからはじまっている、のだ。

中でも、ドラクエの素晴らしい「発明」は、マルチウィンドウである。

もちろん、字面通り、「マルチウィンドウ自体」がドラクエで発明されたわけではない。

しかし、CRPGにマルチウィンドウを持ち込む事によって素晴らしい事になる、と言う「発見」をしたのがドラクエの偉い辺りなのである。

何か?それはテレビ画面全体をマップとして使えると言うトコである。こんなRPGはドラクエ以前にはほぼ無かったのだ。

例えば、ドラクエが影響を受けた2Dフィールド型RPGであるUltimaを見てみようか。

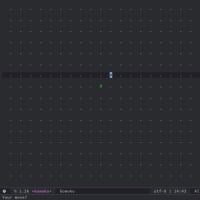

フィールドマップは左半分くらいしかない。こう見てみるとドラクエの方が、画面全体を使ってるせいか「開放感」があるだろ?

日本の黎明期のRPG、夢幻の心臓IIなんつーのもUltimaに近いデザインである。

このように、右半分に何らかのデータ、左にマップ、なんつーのが良く見られたCRPGのデザインである。やっぱ閉塞感アリアリでしょ?

もちろんパソコンとファミコンでは解像度は全然違うわけだが、ファミコンのドラクエでのマップの「開放感」と言うのは半端じゃないだろう。そしてこの形式がパソコンRPGの「方式」を明らかに凌駕していくのである。

ところで、RPGでの「マルチウィンドウ」表示、と言うのは実はドラクエが初めてではない。むしろそれこそWizardryの方が早かったのだ。

Wizardryと言うと、いっつも「参考資料」としてはApple IIでの画面が使われる例が多い。いわゆるこーゆー写真だよな。

これもマップなんかの「画像エリア」は左上隅に閉じ込められてて、他は全部「テキスト情報」である。とにかく細かく分かれている。そして互いの領域は侵さない。

専門的にはこういうウィンドウの方式をタイリング・ウィンドウ方式と呼ぶらしい。つまり、Wizardryやその他の黎明期のRPGはタイリング・ウィンドウ方式のゲームだったわけだ。

ところが、1983年にApple Lisaと言うかなり高価なパソコンがデビューする。今のMacの遠い祖先だな。

これを見て驚いたのがWizardryのプログラマ、ロバート・ウッドヘッド。

述懐によると

「やべぇ、マルチウィンドウやべぇ、Wizardryはこういうカンジでプログラムせなアカンがな!」

と思ったらしくて(笑)、Wizの移植で1984年以降のブツはマルチウィンドウっぽい演出に変わるワケだな。

つまり、「資料的価値」で言うとApple II版Wizになるんだけど、ロバート・ウッドヘッドのプログラミングテクニックの真骨頂は、むしろIBM-PC移植版以降の方に活かされてると言うわけ。

マルチウィンドウのお陰でダンジョンも「狭い範囲に閉じ込められる」印象もなく、キャラの状態表示ウィンドウも閉じたければ閉じれば良いし、ダンジョンがモニタ全画面に映える非常に見やすいゲームとなっている。

DOS版以降はApple II版の「原作」よりUIは格段に進歩しているし、UIの見た目の良さでPC-8801/PC-9801版、及びファミコン版以降はこのDOS版を基として移植されている。

恐らくドラクエは、この「マルチウィンドウ採用版」以降のWizardryの「方法論」をウルティマ型のRPGに適用してみた、ってのがホントのトコなんだろうと思う。そしたら凄く良くなってしまった。

一方、アメリカのRPGはWizardry以降でも、基本的にはタイリング・ウィンドウの、つまりApple II版Wizardryのエピゴーネンみたいなデザインのゲームばかりが主流であった。

例えばWizエピゴーネンで有名なゲーム、バーズテイル、そしてマイトアンドマジックもタイリングウィンドウであってマルチウィンドウではない。そして僕の大好きなSSIのAD&Dシリーズもタイリングウィンドウだし、Wizardryも6作目のBane of the Cosmic Forgeでタイリングウィンドウに戻ってしまった。

(バーズテイル)

(バーズテイル) (マイトアンドマジック)

(マイトアンドマジック) (プール・オブ・レイディアンス)

(プール・オブ・レイディアンス) (Wizardry Bane of the Cosmic Forge)

(Wizardry Bane of the Cosmic Forge)Wizardry BCFだけデザインが若干違うが、いずれにせよタイリング・ウィンドウなのは変わらない。バーズテイルからプール・オブ・レイディアンスまでは基本デザインはApple II版Wizardryとほぼ同じなのである(どこにキャラ名を置いて、どこにメッセージを置くか、という違いがあるくらい)。

何故これらのゲームは「マルチウィンドウに進化した」Wizardryのデザインをフォローしなかったのだろう?

1つの理由は、そもそも「マルチウィンドウ」と言うのはOSが提供するレベルのモノで、Wizardryみたいに「アプリレベルで」実装しやがるロバート・ウッドヘッドのプログラミングテクニックが化物染みてる、と言う言い方。

これは恐らく正しい。「難しい」プログラムをPascalでやってのけてるロバート・ウッドヘッドが異常なのである。

2つ目の理由は、Wizardryは基本、白黒線画のゲームなのでグラフィックに対するアレコレに対し、リソースを大きく割かなくて良い。逆に言うと、だからこそマルチウィンドウなんぞを実装する余地がある。

他のゲームはゲーム機に比べるとグラフィック性能で劣るPC上で、カラーでゴリゴリ動かす為、「可動範囲」が狭い程リアクションが速いアニメ的演出が可能になる。従って、マルチウィンドウみたいな「描画区域を広く取らざるを得ない」方式より「画面上の限定された小さなエリアだけが動く」方が扱いやすい。とか。

多分この2つの理由によって、タイリング・ウィンドウ方式がこの時代のCRPGではポピュラーだったのだ。そんな中で、WizardryがApple II以外で採用した「マルチウィンドウ」をドラクエは採用して、CRPGのUI革命に弾みを付けるのである・・・・・・。

マルチウィンドウ、と言う強力な武器をPCより描画性能が高いファミコンで実装したドラクエ。そしてそれが故にもう一つ特徴的な事がドラクエにはある。この辺はゲームデザインとしてどうだろ、って思う人もいるだろうが、一応指摘しておこう。それは

- ドラクエにはステータス画面と言うモノが存在しない

と言う事だ。全てをフィールド画面上でのマルチウィンドウでこなしてしまう、と言うのがドラクエのデザイン方式なのだ。

言い換えると、

- ドラクエには画面切り替えが存在しない

と言う事だな。

PCのRPGだと画面切り替えが当たり前で、またそれが頻繁に起こり得る為、それによる(当時のPCの低い描画スペック等の為の)ゲームプレイの阻害を徹底的にドラクエは避ける事にした。

例えばファイナル・ファンタジーだと「画面切り替え」が頻繁に起こるようなデザインにしてて、実は極めて「PCのRPGの様式」を引きずっている。しかも、当初の「画面切り替え」の速度は決して速くないので、割にイライラするインターフェースだったのではないか。

(初代ドラクエは「つよさ」コマンドを選べばそのままキャラのステータスが確認出来るし、画面切り替えが存在しないのでとてもスピーディである。)

(一方、初代ファイナル・ファンタジーはスタートボタン、ステータス選択、と初代ドラクエに比べるとワンアクション多い。かつ、フィールド<->コマンド「画面切り替え」にそれなりに時間がかかるので、快適さはドラクエに比べるとかなり落ちる。)

さて、この辺のステータス画面等への「画面切り替え」の是非の話はともかくとして、ファミコンのRPGはドラクエによって提示された「テレビ画面を全部マップとして使う」のが主流になっていき、スーファミでその完成を見るのである。

そして、PCで主流だったタイリング・ウィンドウのスタイルは古臭く感じられて廃れていくのである。

(左がPC版、右がファミコン版のUltima IV。PC版は相変わらずタイリング・ウィンドウだがファミコン版はマルチウィンドウにアレンジされていて、プレイしやすくなっている。スーファミになってからこう言う洋ゲーの「魔改造移植」が無くなったのが残念であった。)

(左がPC版、右がファミコン版のラストハルマゲドン。やはりPC版は当時典型的なタイリングウィンドウだがファミコン版はテレビ画面をフルに使ってマップ表示している。ステータス画面に切り替える、と言うファイナル・ファンタジー方式を採用している。)

(左がPC版、右がSFC版Ultima VI。相変わらずPC版はタイリング・ウィンドウだが後のポイント・アンド・クリック方式の礎になるマウスボタンを大量に配置している。しかしSFC版は見た目にシンプルでスッキリしている。)

(左がPC版、右がSFC版ソードワールド。やはりPC版はタイリング・ウィンドウスタイル。SFC版は厳密には半タイリング・ウィンドウだが、当時のSFC的な画面デザインを継承している。)

(左がPC版、右がSFC版プリンセス・ミネルバ。この辺になるとPC版のタイリング・ウィンドウは、キャラの顔グラを配置して「古臭さ」を感じさせないようなデザインへと進化している。なお、このゲームは当時のPCソフトハウスの老舗、リバーヒルソフトの製作だが、残念ながらこの辺のメディアミックス・ギャルゲはプレイした事はない。面白いんだろうか?ちなみに、このゲーム制作の半身はレッドカンパニーで、天外魔境作ったり後にセガと一緒にサクラ大戦作ったり、と言う、メーカーである。PCエンジンのギャルゲマシン化にも多大な貢献をしている。するな。)

(左がPC版、右がSFC版エメラルドドラゴン。SFC版はホント、SFCで良くあるフツーのRPGに比較的なっている。いずれにせよ、やはりPC版と違ってテレビ画面全部をマップとして使っている。)

実はそんなに数が多くないPCのRPGのファミコン/スーファミへの移植だが(それなりに数がある3D RPGは敢えて外してある)、もうファミコン/スーファミだと、「テレビ画面全部をマップとして使う」と言うドラクエが開拓した方式が「常識化」してるのが分かるだろう。PCからのRPGも「テレビ画面全部をマップとして使う」ように移植していて、むしろスーファミ時点でタイリング・ウィンドウにしてると、とんだ古臭い、手抜きの見た目だとまで思われたカンジである。

(左はSFC版「ドラゴンスレイヤー英雄伝説」で右はSFC版「BURAI」。PC版では珍しくないタイリング・ウィンドウだが、この時点で既にSFCのRPGでの「ゲーム表現」としては劣った印象をユーザーに与えてしまってる。従って、この移植二作品はSFCでは正直、評価がそんなに高くない。)

ドラクエが開拓した「マップの見やすさ」は後続するファミコン/スーファミのRPGのデザイン方針に影響を与えた。まさしくドラクエの「ユーザーに見やすい画面を」と言う方針はPCのRPGのデザインを凌駕したのである。

考えてみると、当時の洋ゲーでも、Wizardry以外は大して評判にならなかったのは、マジで「マルチウィンドウのWizardry」が日本人の感性に合ったから、なんじゃないか。もう日本人はタイリング・ウィンドウのゲームに耐えられなくなってきてたのではないか。3Dダンジョンモノだと特にそれが顕著になってきてた・・・とは考えられないだろうか。小さいマップでの3D、と言う表現を嫌ったような気がしてるのだ。

ところでどうしてこの記事を書き始めたのかと言うと。一つはドラクエが始めたデザインを讃えたかった事があるのだが。

もう一つはPCエンジンのRPGの記事を書いてて非常に面白い事が見えてきたのだ。実はPCエンジンの一部のRPGはこのファミコン〜スーファミのRPGのデザインの方向性に逆行している。

それは、PCエンジンがファミコン〜スーファミに比べて描画性能が著しく劣ってるからだ、と言うワケでは当然ない。例えば、PCエンジン初のRPGである邪聖剣ネクロマンサーだとドラクエばりのマルチウィンドウをキチンと実装しているのだ。

その他のPCエンジン初期のRPGもドラクエ方式に倣っている。と言うか、そもそもファミコンのサードパーティ歴が長いハドソンがその辺抜け目があるわけがないのだ。

天外魔境 ZIRIA:

SUN SOFTの弁慶外伝なんかではファイナル・ファンタジー形式の「画面切り替え」になっている。これはファミコンなんかよりも全然高速に画面が切り替わるのでストレスにならない。

弁慶外伝:

メサイヤなんかもファイナル・ファンタジーの方式に倣っている。

ソル・ビアンカ:

ところが、それこそハドソンが日本ファルコムのドラゴンスレイヤー英雄伝説をPCエンジンに移植する際に何故か既に古臭い印象があるタイリング・ウィンドウを採用するのである(元々PC版ドラゴンスレイヤー英雄伝説はタイリング・ウィンドウにドラクエ型のマルチウィンドウを組み合わせたようなスタイルであるが)。

ドラゴンスレイヤー英雄伝説:

そしてロードス島戦記、である。PCエンジン版もPC版と同様に、タイリングウィンドウを全面的に採用するのである。

ロードス島戦記:

これは結構不思議で、ここまでは2Dのゲームに絞ってきたが、3DのRPG(例えばドラゴンナイトとか)でも古臭いPCゲーのデザインを割とそのまま忠実にPCエンジンに持ってきてたりする。

(左はPCE版マイトアンドマジック、右はPCE版ドラゴンナイトII。どちらもPC臭いタイリング・ウィンドウで実装されてて、この形式はPCならともかく、スーファミでは既にかなり珍しい形式のデザインとなっていた。)

結局、全部が全部そういう方針にはならなかったが、当時の「PCゲームは高級」と言うイメージを逆手に取って、PCエンジンでは敢えてファミコン/スーファミでフツーだった「テレビ画面を全部マップにする」と言う方針を取らなかった、と言う事が考えられるのだ。

要するに、

「PCエンジンはファミコン/スーファミよりPCに近い高級機なんだよ」

と印象付ける戦略と言うか。そういう事がPCエンジン上では数本試みられているのである。

とは言っても、やはり家庭用ゲーム機では「ドラクエ型」のタイルウィンドウを廃してモニタを全部マップにする、と言う方式が主流となった。

繰り返すが、これは、PCのRPGのデザインより遥かに優れてると思う。

ドラクエはCRPGのデザイン上の方法論で革命を起こしたと思う。そしてそれ以降、PC上では「ドラクエ以上のより良いユーザーインターフェース」は提供されていない、と思っているのだ。

ドラクエは偉大である。