オールドゲームファンや往年の洋ゲーファンには馴染みがある名前かもしれない。

このブログでも何度か取り上げてきたアメリカの老舗ゲームメーカーなんだけど、2001年にフランスのUBISOFTに買収されてブランド名は消失してしまった。

日本で言うと、コーエーテクモのコーエーじゃない部分を除外した部分と成立から成長過程まで、非常に似通った会社なんだ。

と言うのも、会社名を見れば分かるが、元々、コンピュータでのウォー・シミュレーションゲームを製造・販売する事を目的として設立された会社だったんだ。

元々、ウォー・シミュレーションゲーム、あるいはウォーゲーム(英語的にはこっちが正しい)はボードゲームの一ジャンルだった。

ウォーゲームファンだったジョエル・ビリングスは、ウォーゲームはプレイ出来る人が少なく、メンツを集めてプレイするのが難しい、と考えていた。

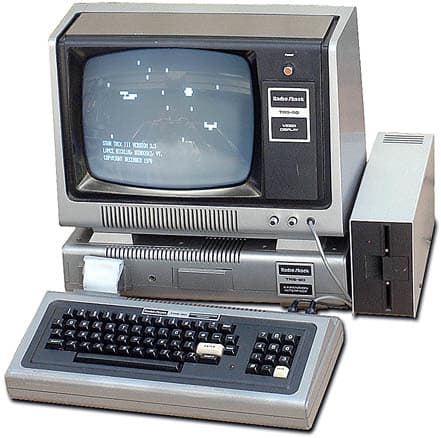

そこで、ソリティアなウォーゲームとして、TRS-80と言うパソコンで、自作ウォーゲーム「コンピュータ・ビスマルク」の試作品をデザインする。

TRS-80は日本じゃあまり知られてない/なかったパソコンだが、Lispハッカー、ポール・グレアムも初めて入手したパソコンだ。

TRS-80。アメリカ黎明期のパソコンでは珍しく、CPUにはZ80を用いてる(Z80は日本の黎明期のPCの方でむしろ良く使われていた)。なお、TRSとはタンディ・レイディオ・シャックの略称で、アメリカ電器店のチェーン店の名称だ。結果、TRS-80はアメリカ最大の電器チェーン店で売りまくったPCなんだ。

ジョエル・ビリングスは自作ゲームを、ウォーゲーム/ボードゲームで著名だったメーカー、アバロンヒルに持ち込むが、製品化を断られてしまう。

そこで、大学卒業後の1979年、ビリングスは1,000ドルの資金を元手に、自分が作ったゲームを売るために株式会社「Strategic Simulations」(略称SSI)を設立し、自作ゲーム「コンピュータ・ビスマルク」をブラッシュアップして発売するわけだ。

なお、その過程で、最初の製品をTRS-80からApple IIに変更してる。

と言うのも、当時Appleにいたトリップ・ホーキンス(※1)に営業をかけられたから、だ。

「Apple II用に開発すべきだ。なんせカラーが使えるからね!」

そう、殆ど同時期に販売されたApple II、TRS-80、Commodore PETのウチ、カラーを扱えたマシンはApple IIしかなかったんだ(※2)。

そこでApple II版「コンピュータ・ビスマルク」を皮切りにコンピュータ・ウォーゲームの出版社としてSSIは有名になっていくんだ。

うちのソフトの9割は、外部のスタッフ、ゲームデザイナーやプログラマーが作っています。会社を設立した当初は、コンピュータを使わないウォー・ゲーム・メーカーの大手である「シミュレーション・パブリケーション」のやり方を参考にして、大勢のゲームデザイナーを社員として雇ってゆくというビジネスプランを立てていたのですが、製品を発表するとすぐに、ホビーとしてパソコンでウォー・ゲームを作っていた人達から数多くのコンピュータ・ウォー・ゲームが送られて来ました。当時はコンピュータ・ウォー・ゲームの市場自体が存在しなかったのですから、当社の初期の製品の多くは、そういったアマチュアのウォー・ゲーム・マニアが、売り出されることさえ期待せずに作ったものと言えます。大勢のプログラマーが雇えるくらい儲かるより先に、プログラマーを社員として雇う必要が無く、投稿されるゲームをシェイプアップして出版していけばよいことが解ったわけです。--- 電視遊戯大全

これにより、SSIは世界で最初の、コンピュータ・ウォー・ゲーム専門のゲーム・パブリッシャーの一つとして成り立つんだ。

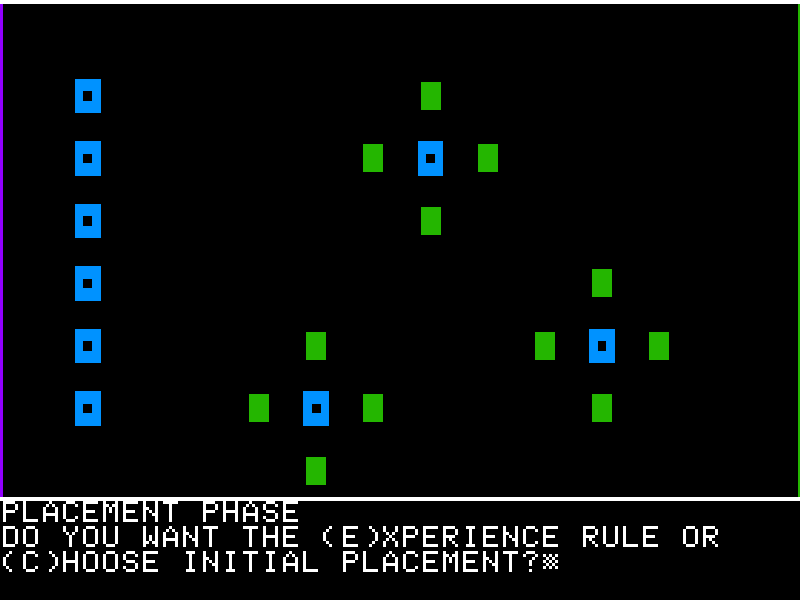

Computer Ambush(1980年・Apple II)

Galactic Gladia(1982年・Apple II)

Epidemic!(1982年・Apple II)

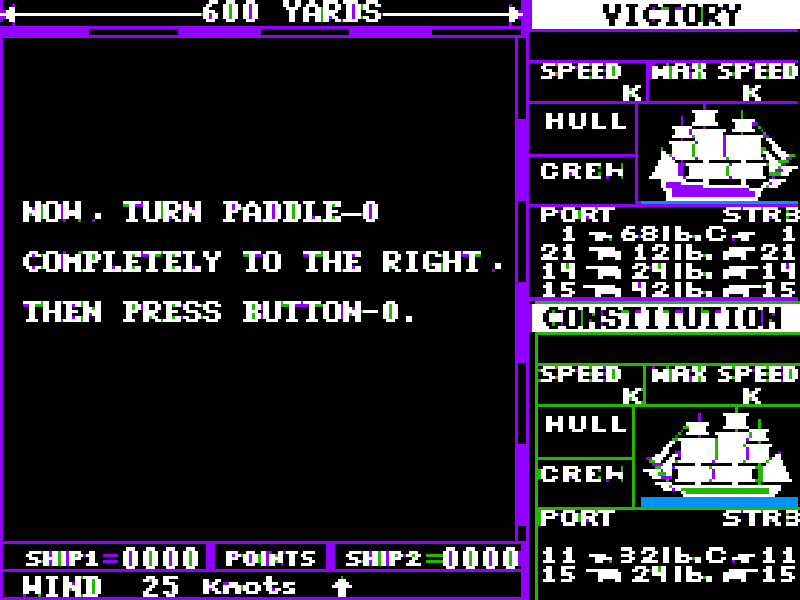

Broadsides(1983年・Apple II)

もうApple IIって何表示してんだかサッパリ分からん(笑)。

今となっては、なのか、当時も想像力を駆使してたのか(笑)。

ちなみに、この時期の「商用」ゲームは殆どがBASICで書かれていたそうだ。

すげぇな、BASIC!(笑)

ところで、繰り返すが、SSIの米国での役割は殆ど日本のコーエーみたいなカンジで、とにかく「シミュレーションゲーム」の浸透を目指してたわけだが。

生憎、この時期のSSIの製品は日本じゃそれほどメジャーじゃなかったろう。それこそ、黎明期の日本のPCゲームでシミュレーション、っつーとコーエー(当時は光栄)が担っていて、特に海外製ゲームの助けは要らんかったから、だ。

ところが、もう一つSSIの主軸となるゲームジャンルが出てくる。これもコーエーと同じだ。それは黎明期のRPGの発展に寄与する、と言う辺りだ。

日本のコーエーも「日本初のCRPG」を作り、またRPGの発展に寄与してる。

SSIも同様の事をアメリカで行っている。

元々両社とも「シミュレーションゲーム」と言うボードゲームのコンピュータ・ゲーム化を得意としてるトコもあり、同じく元々ボードゲームであったRPGへの理解が深かったんだろう。

そしてSSIの場合大きいのが、「CRPGと言うジャンル」を開拓していくウチに、日本のパソコン市場で製品化の動きが出てきた、と言う辺りだ。

そう、実は日本では、ウォーゲームよりも「RPGの会社」と言う印象になったのがSSIなんだ。と言うのも、SSI製の「洋ゲーRPG」と言うのが日本のパソコン向けにボチボチ移植され初めたんだよな。

ファンタジーRPGの割合が増してきた理由ですか?それは、ポールをはじめとする開発部の連中がRPGのマニアだからで・・・、私(ジョエル・ビリングス)は違いますよ-笑-。いや、ウォー・ゲームとファンタジーRPGはとても似ている部分が多いので自然の成り行きでした。それにRPGはマニア向けのウォー・ゲームより2、3倍の売れ行きがあります。--電視遊戯大全

ウィザーズ・クラウン(1986年・MS-DOS)

クエストロン(1984年・Apple II)

そして何より、やはり有名なのは、ウルティマ/ウィザードリィの陰には隠れてはいるが、黎明期の国産PCに移植されたファンタジー(Phantasie)シリーズだろう。

Phantasie III(1987年・SHARP X68000)

Phantasieは移植を行ったスタークラフトの名前ばっか有名だが、実はSSI発売のゲームだ。まぁ、大手の会社と違って、若干マイナーなSHARPのマシン(X1含む)のシリーズにも移植してくれたのは大きいが。そしてあまりの日本での人気のせいで、本国アメリカでは未発売のPhantasie IVまで日本で発売されてしまった程、だ。

そして多くの日本人に「SSI」と言う名前を知らせたのもこのPhantasieのシリーズで、結果、日本では「ウォーゲーム屋」よりも「RPG屋」として知られる事となってしまった。

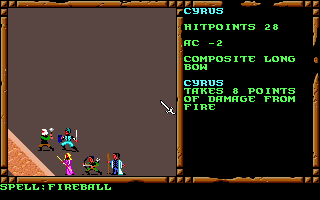

もっとも、この後、本国でもSSIは「RPG屋」としてむしろ知られるようになっていく。と言うのも「AD&D」(アドバンスト・ダンジョンズ&ドラゴンズ)のコンピュータ・ゲーム化権を取り、AD&Dのビデオゲーム展開で良く知られるようになるからだ。

Treasures of the Savage Frontier(MS-DOS・1992年)

とにかくSSIが手掛けたAD&DのForgotten Realmsのシリーズはメチャクチャ面白い。僕が大好きなRPGのシリーズだ。世界中で大人気だった。

日本だと、ポニーキャニオンが行った中途半端な移植の展開のせいでイマイチピンと来ないかもしれないが、AD&Dの原作会社であるTSRの指示に従って「タクティカルコンバット」を用いた超本格的なRPGをコンピュータ上で展開してる。

これはなるほど、ウォー・シミュレーションゲームを「良く知らないと」作れないゲームなのは間違いないだろう。

「RPGが好き!」だと言う人には是非ともプレイしてもらいたいシリーズだ。

しかし、1992年くらいを境目としてSSIはちと元気が失くなっていく。TSRが展開したDark Sunと言うAD&D 2ndの新キャンペーンシリーズに対応したDark Sunエンジンは失敗し、リリースしたゲームはバグだらけ、と市場の評価は芳しくなかった。

それに沿い、当初、家庭用ゲーム機Playstation/SEGA Saturnへの移植が予定されていたにも関わらずキャンセルされてしまった(※3)。

Dark Sun: Shattered Lands(MS-DOS・1993年)

そしてこの前後から資金繰りがおかしくなり、買収の対象となる。1994年にMindscape社に買われ、その後玩具メーカーのマテル社の子会社となる。そして最後に、フランスのUBISOFTに買収されてしまう。

元々UBISOFTはSSIの下請けをやってた事もあり、ある意味大逆転だ(笑)。下剋上と言うべきか(笑)。

兵どもも夢の跡、だ。

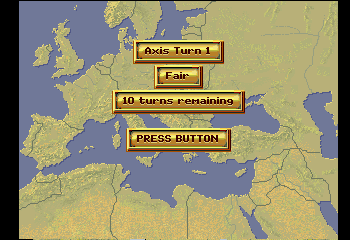

なお、RPGシリーズはTSRの「営業方針」の介入もあり、最終的には契約を打ち切る方向となってしまった。そこでSSIは最後っ屁的に、90年代後半には原点に立ち返り、ウォーゲームメーカーとしてコンピュータ・ウォーゲームを積極的に作り、SONY PLAYSTATIONにも殴り込んでいる。

日本でも発売されたパンツァージェネラル、アライドジェネラルがそれら、だ。

パンツァージェネラル(1996年・プレイステーション)

アライドジェネラル(1997年・プレイステーション)

これらのゲームは、実はなんと、日本のゲーム「大戦略」を徹底研究して製作したそうである。

果たして往年のウォーゲームファンの評価はどうだったんだろうか。

いずれにせよ、この辺を最後にして、先にも書いた通り、SSIは仏UBISOFTに吸収され、消滅するのだ。

80年代を駆け抜けたSSIのメモリーだ。

※1: 後にElectronic Artsを設立し、また3DOを立ち上げた人。

※2: 世界初のパソコン、Apple II、と呼ばれるが、実際殆ど同時期に発売されている。

Apple IIは1977年6月、TRS-80は1977年11月、Commodore PETが1977年12月、と全て半年弱以内に発売されてる。

要は、CPUと言う製品が世に出て値段が下がってきて、「これで自宅で使えるコンピュータが作れるんじゃないか?」と思いついたのは、Appleのスティーヴ・ウォズニアック以外にもいた、と言う事だ。

ただし、「カラーが使える」と言うのがApple IIと他の二機種との大きな違いで、それがApple IIのアドバンテージを生み出したのは事実だ。

なお、この三機種のウチ、Apple IIとCommodore PET、そして遅れて登場したATARI 400/800(二年後の1979年11月登場)は全てファミコンのCPUでお馴染みのMOS6502と言うCPUを採用してて、TRS-80だけが日本のPC的な、MSXにも採用されたZ80を採用している。

意外に思うかもしれないが、日本でマイナーだったMOS6502と言うCPUこそアメリカ黎明期でのパソコン産業を支えていて、実はIBM-PCが登場するまで、パソコン分野ではインテル系のCPUが付け入る隙はなかったんだ(逆に日本の方が、富士通以外ではインテル系CPUの方が愛用されていた)。

※3: ちなみに、移植担当はデータイーストが予定されていたみたいだが、データイースト自体が会社末期、セガ・サターンのバグだらけのWizardry VI/VIIを作ったくらいなんで、何だかなぁ、と言う話だ。