四国八十八ケ所遍路旅は平成22年(2010年)に打ち終わっていますので、今度は西国三十三ヶ所を遍路してみようと始めました。

実は「西国さん」は平成10年(1998年)に1度打ち終わっております。今回で2度目を打つことになります。

前回はマイカーで巡りましたが、今回は「お四国さん」を巡ったときと同じように、12回で満行するバスツアーに参加しました。

昔の人は歩いて回られたのでしょうが、現代では到底歩いて巡るのは至難の業です。ですから本当の意味の遍路旅にはなりませんが、取敢えず全行程を回って来ますので、このブログに記録してゆきたいと思っています。

では第10回を2014年11月6日に行ってきました。

今回もバスツアーで、第10回の札所・第二十八番「成相寺」、第二十九番「松尾寺」の二ヶ寺を巡りました。

今日の打ち始めは「第二十八番成相山成相寺」です

天橋立を見下ろす成相山の中腹に建つ真言宗のお寺です

本当は山門からこの石段まで参道を少し登るのですが、バスですので駐車場からは山門は潜れませんでした

天橋立を見下ろす成相山の中腹に建つ真言宗のお寺です

本当は山門からこの石段まで参道を少し登るのですが、バスですので駐車場からは山門は潜れませんでした

参道を登ってきた右側に袴腰の「鐘楼」が建っています

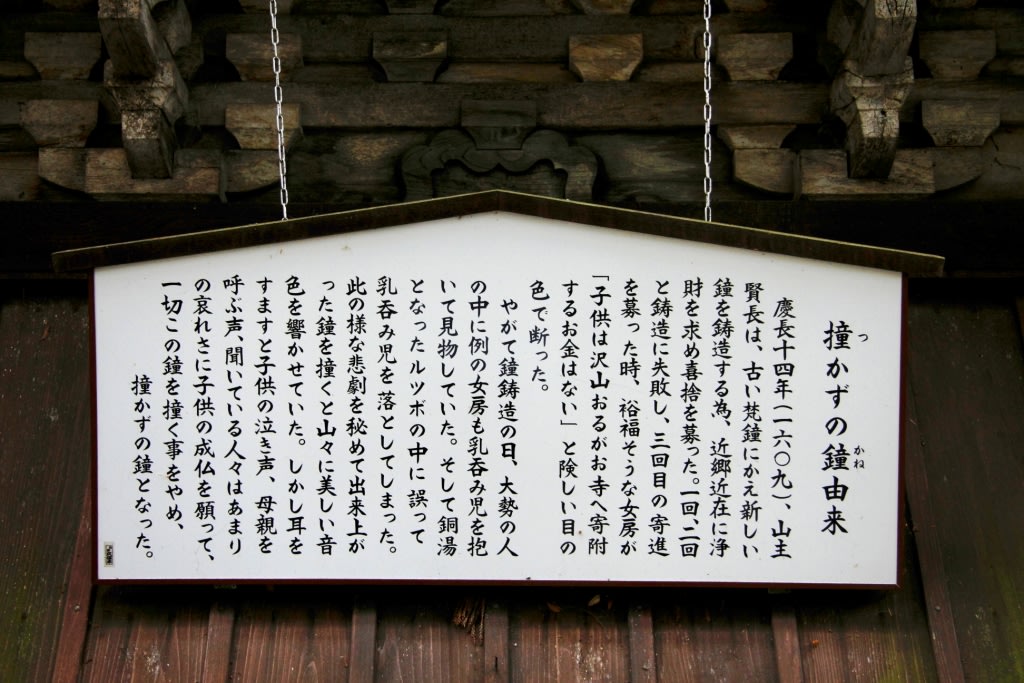

こちらは「撞かずの鐘」と呼ばれ、その由来は『鐘の寄進を断った富裕の母親が、胴湯のるつぼに誤って乳飲み子を落としてまいます。出来上がった鐘を撞くと子供の叫ぶ声が聞こえ、哀れさに子供の成仏を願って、今も一切鐘を撞く事をやめ「撞かずの鐘」』と呼ばれるようになったそうです

袴腰の立派な鐘楼です

参道左側には「一言地蔵」がいらっしゃいます

一言だけ願いを叶えてくださると云われます。

第九番の「南円堂」の「一言観音」、十八番「六角堂頂法寺」の「一言願い地蔵」、第二十三番応頂山勝尾寺の「一願不動尊」等も同じ一つだけ願いを叶えて下さる仏様でしたね

お地蔵様の奥には「西国順礼堂」があります

西国三十三ヶ所の観音様がお祀りされており、こちらにお参りすると三十三カ所を巡ったのと同じ功徳ご利益があるとされます

上の階段を登ると左手に「手水鉢」があります

この手水鉢は元々はお風呂の「鉄湯船」と呼ばれたものです

また、このお水は「観音水と呼ばれ丹波の名水の一つに数えられています

1290年、鎌倉時代のものなのですね。後から出てきますが、もう一つあります

正面は「本堂」

古来成相山は修験道の地として知られ、慶雲元年(704)といいますからかなり古い創建です

古来成相山は修験道の地として知られ、慶雲元年(704)といいますからかなり古い創建です

文武天皇の勅願所として真応上人が創建されましたが、山崩れにより南に下った現在の位置に本堂が移されました

若狭武田氏と丹波一色氏の兵火や雷火により多くの伽藍を焼失し、現本堂は安永三年(1774)に建てられたものです。ご本尊は「聖観世音菩薩」でこんな逸話が残っています

雪深い草庵に修行僧(真応上人)が餓死寸前状態で住んでおり、「今日一日生きる食物をお恵み下さい」と観音様に祈ったところ、堂の前に猪(鹿)が倒れており、肉食の禁をためらいつつも股の肉を殺ぎ飢えを凌ぎました。やがて雪が融け里人が堂内の観音様の左右の股が殺がれ、木屑の入った鍋を見、僧は観音様が身代わりになってくれたと悟り、祈りながら木屑を股につけると元通りになったことにより寺を成(合)相と呼ぶようになり、多くの信仰を集めたと云うことです

本堂右上方に掛けられている左甚五郎作「眞向きの龍」

どの方向から見ても正面を向いているように見えることからこう呼ばれています

奉納額ですが、修験道の行者と鬼が描かれています

又この観音様は「美人観音」と呼ばれ由来が残っています

『丹後但馬の国を与えられた玉若君(中納言)は、観音祈願の授かり子だった。13歳で父母をなくし笛を吹いて供養していたところ、梵天国王(仏教の主護神)がその音を聞き姫を妻に上げようと云われ、妻に迎い入れました。これを聞かれた天皇が羨まれて無理難題を申し出され、最後の難題で、梵天国に行き、飢えた骸骨のように化けた羅利国のはくもん王(悪鬼)を哀れと思い、ご飯を与えると、妻を奪い去り国に帰りました。中納言は出家して妻を助ける様祈り、助け出すことができ都に戻ったが、都を嫌い丹波へ下られ成合の観音様となり、中納言は久世戸の文殊となられ、成相観音は美人観音と呼ばれるようになりました』

本堂右に建つ「鎮守熊野権現社」延宝四年(1676)上棟され、この寺に現存する最古の遺構だそうです

いかにも古そうで、覆い屋根が掛けられています

その前には「十王堂」

中には「孔雀明王」と地獄の番人「閻魔大王」がお祀りされています

十王は死後、人を裁くものと唐より伝来したものらしいのですが、閻魔さんは分かりますが、孔雀明王は何故?それとも十王堂じゃなかったのかな?

本堂の西側の石仏と境内

この日は山に雲が掛かっていて霧雨が降っており幻想的でした

季節は11月初旬、紅葉が美しく色付き始めで、観音様も愛でていらっしゃいました

閑話休題

巡礼途中なのに、バスツアーなので昼食に、若狭地方のおいしそうな海鮮料理が出てきました。こんな生ぐさしてて良いのかなと思いつつ、美味しく頂きました

お昼が丁度、天橋立の「知恩寺」前だったので時間もあり、もったいないので、お参りして来ました

楼門となっている山門です

「黄金閣」

棟梁は宮津の名工冨田庄次郎で、再建にあたって後桜町天皇から黄金を下賜されたことによって「黄金閣」と呼ばれれています

棟梁は宮津の名工冨田庄次郎で、再建にあたって後桜町天皇から黄金を下賜されたことによって「黄金閣」と呼ばれれています

「海上禅叢」の扁額・園大納言の書だそうです

「文殊堂」(本堂)

雪舟筆の「天橋立図」(国宝)には天橋立南端に裳階(もこし)付で描かれ、現在の 文殊堂は裳階付ではありませんが、屋根は宝形造となっています

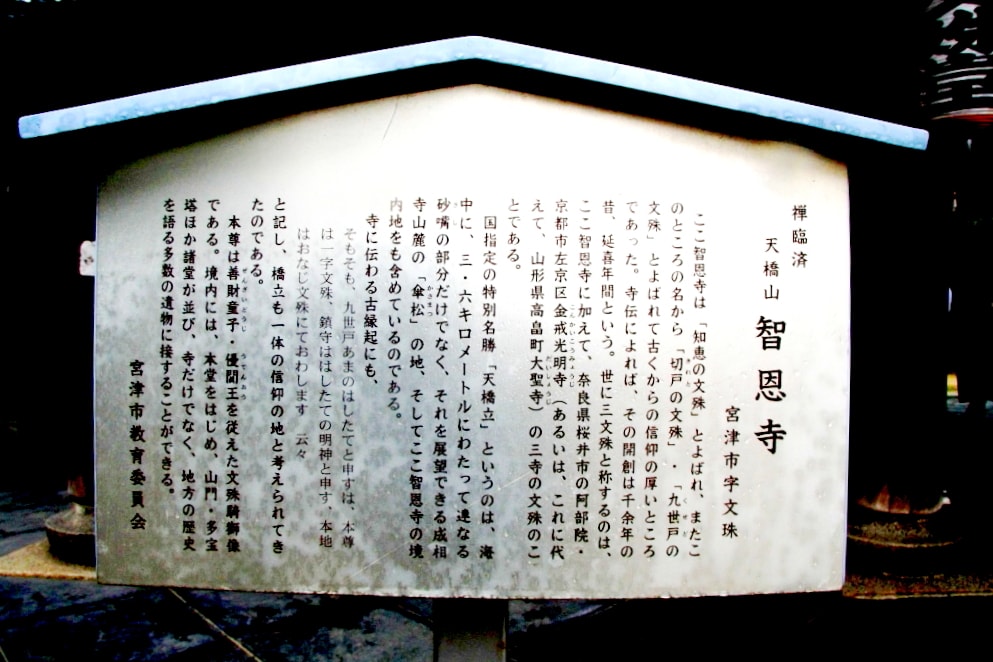

「智慧の文殊」また、場所の名から「切戸の文殊」・「九世戸の文殊」と呼ばれ、千余年の昔、延喜年間の創建と云われます

奈良桜井の「安部の文殊院」、京都の「金戒光明寺」と合わせて日本三大文殊と言われています

天橋立の生成と文殊信仰との関係が説話的に述べられ、醍醐天皇の御時に勅願寺として文殊菩薩を本尊とする智恩寺が建立されたと説いています(クリックすると拡大します)

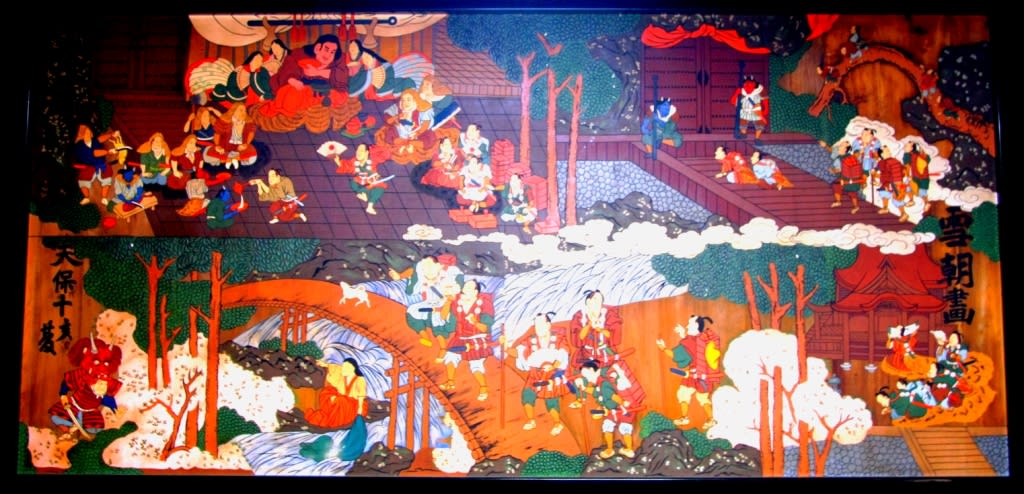

倭の国を造られたイザナミノミコト、イザナギノミコトがあらうみの大神が操る龍神を鎮めようと悩んでられる様子が描かれいます

九世戸縁起を謡曲も題材にしており、その縁起が書かれています

私達が良くし知っている「智慧の輪」

ぐるぐる回って智慧を授かってられるようです

室町時代のものとして丹後地方唯一の遺構の「多宝塔」

「弁財天女堂」弁財天を祀っています

何所かで見たことがありますね。先に書きましたようにこちらにあったのです

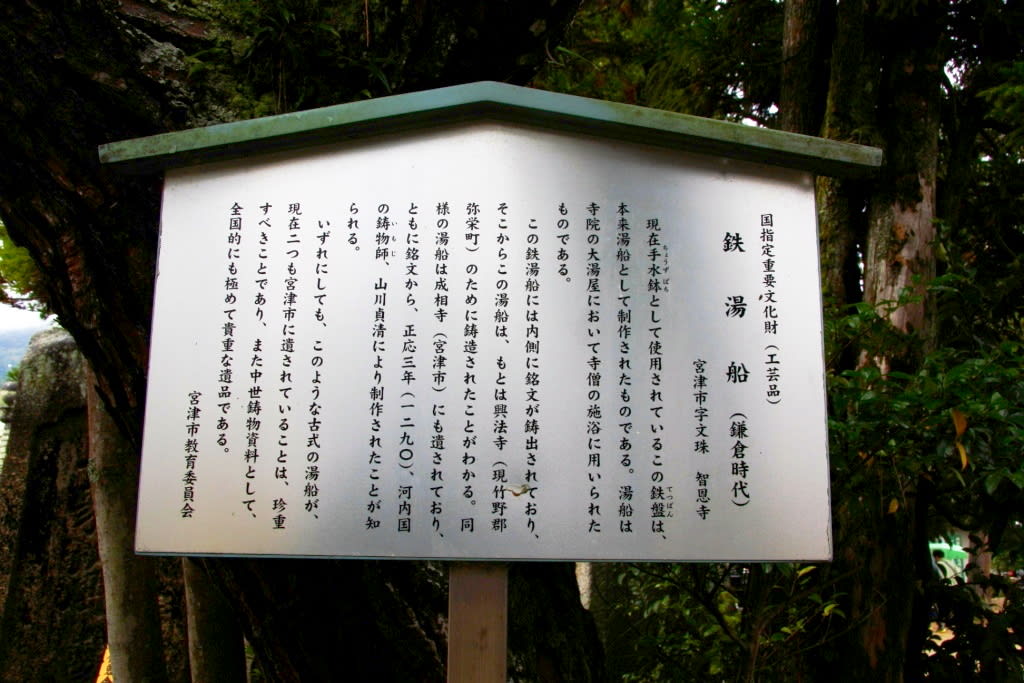

「鉄湯船」

こちらと、成相寺と奈良東大寺の3つは「三大鉄湯船」と言われています

こちらのものは元「興法寺」のために鋳造されたものです。銘は成相寺と同じ作者「山川(河)定清」で、製作年も同じ鎌倉時代正応三年(1290)です

2つとも現在は手水鉢にされているところも同じと云うのは不思議ですね

境内には「力石」と呼ばれ、力自慢を競ったそうで自由に触って下さいと書かれています

こちらは松の枝に珍しい扇形をしたお御籤がくくられていました

天国と地獄が描かれた「奉納額」

信仰心を持つように脅かして?(教えて)いるのでしようか?

「宝匡印塔」

一色氏に仕え、後、家康に知遇を得て鉄砲名手となった「稲富一夢斎」の墓と言われています

ここの境内は天橋立の一部となっています。松林が美しく対岸も見えています

さて、札所巡りを続けましょう

本日の打ち納めは「第二十九番青葉山松尾寺」

こちらまでは116段の石段がありますが、バスツアーではこの山門下まで行くことができます

仁王様は平成21年まで修理中とあったが、平成26年なのに戻ってきておられませんでした。まだ修理中なのか画像が掲げられておりました

山門の石段を上がると、また33段の石段が続いていました

燈籠と灯明堂の宝形造の屋根と本堂の二層屋根の宝形造、頂点には宝珠を載せ三つの屋根の曲線が重なり、えもいわれぬ美しさを見せています

奈良時代、慶雲年間(704~708)唐の僧、威光上人が松の木の下で法華経を読誦すると馬頭観音が出現しその姿を刻み草庵に安置したのを、元明天皇の知る所となって本堂が建立されました。観音が松の木から出現したのに因み「松尾寺」と名付けられました

三面八臂・馬の頭を載せた「馬頭観音」は観音霊場中ここが唯一です

草庵が開かれた後、養老年間(717~724)に泰澄が山頂に「妙理大権現」を祀り、今も青葉山西方頂上に奥の院があります

平安時代に繁栄し、鳥羽天皇と美福門院が行幸され寺領を賜り15の堂宇を再建、また院の念持仏と伝わる普賢延命菩薩像は丹波地方唯一の国宝となっています

その後も観音霊場として栄えましたが、信長の兵火にかかり焼失しましたが、丹後田辺城主細川幽斎が本堂を再建し、歴代城主によって修復が進みました

本堂よりの右の渡り廊下は「登仙橋」になっており大師堂と結んでいます

直線形もありますが、曲線が美しくいい感じです

渡った先には「大師堂」があります

こちらは本堂左の正徳年間(1711~16)造立で一切経を納める「経蔵」です

側には「地蔵立像」も建っています

同じく本堂前には寺の縁起馬頭観音に因む「馬の像」

ご本尊は農耕を守護して信仰を集め、現在では競馬関係者や競馬ファンも参拝に訪れているそうです

経蔵の更に左には「位牌堂」

鐘楼の側の樹齢880年を超える「大銀杏」

舞鶴市の天然記念物で、鳥羽天皇のお手植えと伝わります

お参りも終わり秋雨の降る中、紅葉に見送られお寺を後にしました

次回は第12回で満願となります。僅か1年間であっという間でした

無事終えられることを祈願して今回はここまでとします

でもまだ「善光寺」お礼参りもあります

気を抜かずに巡礼しましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます