四国八十八ケ所遍路旅は平成22年(2010年)に打ち終わっていますので、今度は西国三十三ヶ所を遍路してみようと始めました。

実は「西国さん」は平成10年(1998年)に1度打ち終わっております。今回で2度目を打つことになります。

前回はマイカーで巡りましたが、今回は「お四国さん」を巡ったときと同じように、12回で満行するバスツアーに参加しました。

昔の人は歩いて回られたのでしょうが、現代では到底歩いて巡るのは至難の業です。ですから本当の意味の遍路旅にはなりませんが、取敢えず全行程を回って来ますので、このブログに記録してゆきたいと思っています。

では第7回を2014年9月10日に行ってきました。

と云っても、実は今回は回数としましては、第8回になります。

と云うのは以前に第十一回が挟まってしまったからなのです。

バスツアーの都合でこうなりました

と云うのは以前に第十一回が挟まってしまったからなのです。

バスツアーの都合でこうなりました

前半の続き、第15番穴太寺より

やって来ましたのはここ摂津の国・茨木、「第二十二番補陀洛山総持寺」

街の中に忽然と現れる朱塗りの「山門」秀頼再建と伝わる楼門(仁王門)

朱色が残る仁王像

総持寺は平安時代に藤原高房の遺志によって創建されました

本尊は亀の背に乗った千手観音様です

『子育て観音』『火除け観音』として毎年4月15~21日に開扉されます

『子育て観音』『火除け観音』として毎年4月15~21日に開扉されます

御詠歌「おしなべて老いも若きも総持寺の ほとけの誓い頼まぬはなし」

本尊が乗ったと云う亀にちなんだ雨桶に頑張る亀

「弘法大師堂」

「金堂・本尊薬師如来」

総持寺の創建と観音様についてはこんな由来があります

『大宰府の次官に任ぜられた藤原高房は2歳の子、山蔭と共に大宰府への途中、淀川を下っていると猟師が、信仰する観音の縁日に、大亀を殺そうとしていたのを助け放してやりました』

『大宰府の次官に任ぜられた藤原高房は2歳の子、山蔭と共に大宰府への途中、淀川を下っていると猟師が、信仰する観音の縁日に、大亀を殺そうとしていたのを助け放してやりました』

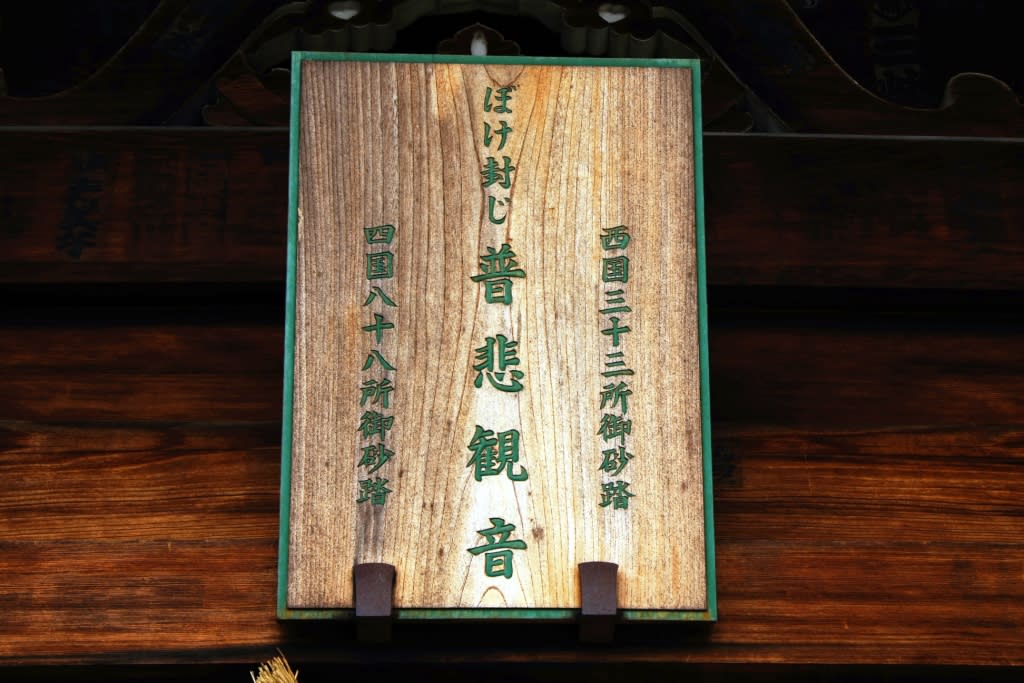

ぼけ封じ「普慈観音」

四国八十八ケ所お砂踏み、西国三十三ヶ所お砂踏みがありました

こちらは第十五番今熊野観音寺や第十二番岩間寺正法寺と並ぶ、近畿十楽観音霊場でした

『継母のたくらみで乳母が山蔭を川に落とし見つからなくなり、観音様にせめてわが子の亡骸に合わせて下さいと祈ると、昨日の大亀がわが子を乗せて現れ、深く感謝し観音造立とお堂の建立を発願しました』

『大宰府で遣唐使に香木の購入を依頼し光を放つ栴檀を見つけたが、日本に持ち出しが禁止されやむなく藤原高房に贈ると彫って海に流しました。高房が亡くなって山蔭が大宰府に赴任したある日、浦に毎夜光る霊木があるとの噂を聞き見ると「藤原高房に贈る」の銘文があり、父の遺志を継ぐことを決意しました』

ずらり並んだ八十八体のお四国さんのご本尊の石像と

『帰任の途中茨木で霊木が動かないので必ずこの地にお堂を建てますと祈念し、その後仏師を求め長谷寺に参篭し、「下山途中に最初に逢った者こそ仏工なり」との夢告のとおり、14~15歳の童子が現れ「千日掛けて彫る間は誰もお堂に入らず自分お食事を作ること」と言った』

墓石の上に刻まれた弘法大師と

『千日目の朝、お堂に駆けつけると亀に乗った千手観音様が祀られ童子の姿は消えていました。童子が長谷観音の化身であったと知り深く帰依し、山蔭3回忌にあたる寛平二年(890)本堂、五重搭など七堂伽藍が完成したと伝わっています』

西国札所の観音様達でした

創建当時の建物は茨木の合戦で焼失したが秀頼によって慶長八年(1603)再建されました

創建当時の建物は茨木の合戦で焼失したが秀頼によって慶長八年(1603)再建されました

仏法や伽藍の守護神である「荒神社」

「開山堂」

開祖山蔭は観音を彫り上げる千日間、童子に一度も同じ料理を作ることがなく「中納言の千日料理」と称えられ、料理の名人であった事にちなみこのお堂で山陰流包丁式が本尊開扉の期間行われています

本道裏に包丁塚もあります。このお堂は懸架(舞台)になっています

「不動堂の宝珠」・お堂は修理中でした

他に「閻魔堂」もあり

大黒天・弁財天・青面金剛を祀る「鎮守社」もあり

「経蔵」もあり

校倉造りになっていて珍しいですね

「五社稲荷大明神」もあり

「地蔵堂」もあり見所、御参り個所が多くありました

池の中に地蔵堂を設けたり

広い境内は美しく整備されていました

十三重の石塔や手前のなにやら不思議な石柱様なものも有り、お寺には見かけない「下馬」標も見かけました

文化元年の庫裏屋根の鬼瓦や

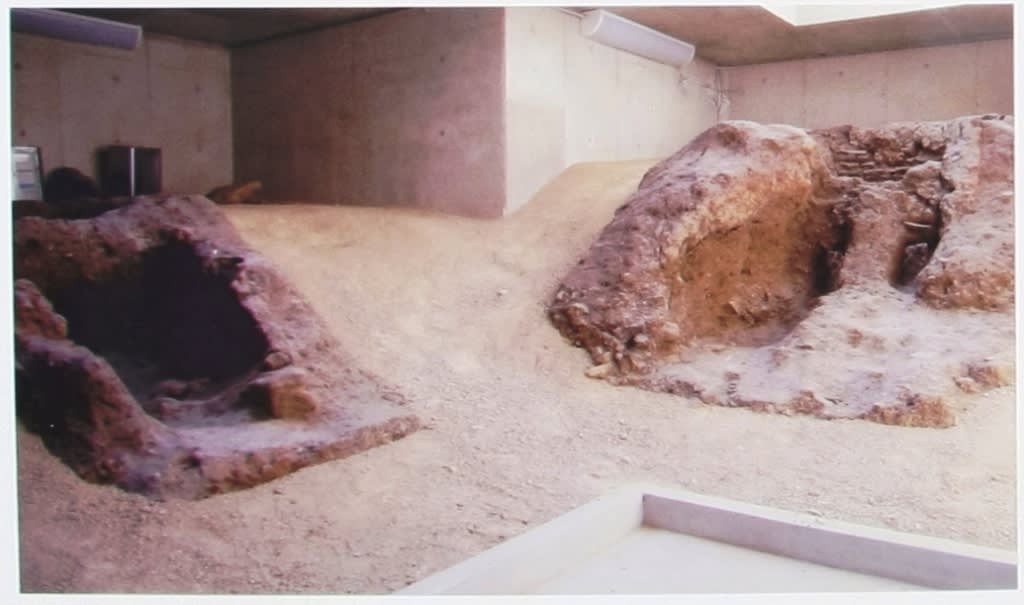

創建当時(平安時代)の本堂基壇の凝灰岩も展示されていました

さらに室町時代の瓦窯跡も見つかり移転保存されていました

よく室町時代のものが残っていましたね。、2基を保存されています。

と言ったところで歴史が一杯詰まった総持寺をあとにしましょう

続いてやってきたのは摂津の国箕面

「第二十三番応頂山勝尾寺」・木製の門の側に菊の紋章の入った石柱が立っております

朱塗りの山門に勝尾寺の扁額が架かる

真っ赤な朱に塗られた仁王像

その裏には青く塗られた狛犬が一対

弁天池には弁天島と弁天社が一つ

参道の石橋の下から立ち込める白雲

本堂までなだらかな蹴上がりの低い石段が続きます

こちらは「三宝荒神堂」

日本最古と云われ桓武天皇の異母兄で、開祖の開成皇子の夢枕に鬼が現れ「荒神を鎮祭せよ」とのお告げで、奉祭され1月28日は荒神大祭が行われ賑っております

お隣の「鎮守社」

その又お隣の「開山堂」

開祖開成皇子の木造がお祀りされております

「大師堂」

こちらにもありました「四国八十八ケ所お砂踏場」になっております

ずらり一列におならびになった八十八ケ所のご本尊様たち

彩色が施されております

お大師様の像が後ろに見えております。升目に並んだ「勝ちダルマ」おみくじ

朱塗りが鮮やかな「本堂」

奈良時代末期、神亀四年(727)摂津国司、藤原善仲・善算双子兄弟が山中に草庵を構え、開成が両上人を師とし大般若経600巻写経を完成させ、天平神護元年(765)弥勒寺を開創しました

宝亀11年(780)「妙観」と名乗る比丘と18人の弟子が観音像の造成を願い出て、7月18日から8月18日までの間工房を見ないで下さいと云い、8月18日にお堂に行くと工人の姿はなく、白檀香木の十一面観音像が安置されていました。妙観は観音の化身だったのです

観音縁日が18日と定められたのはこれに由来するようです

やがて平安時代となって、清和天皇が病気平癒の祈祷の勅を出した所、当時の座主行巡上人は12年篭山行のため山を出ることは出来ないと断り、山中で玉体加持により病気平癒の効験を現わした事により、王に勝つ寺「勝王寺」の名号を賜ったが、王の字を控え「勝尾寺」としたと云われます。

大きな香炉

源平の合戦夏焼失し頼朝の命により再建され、以後、秀頼による本堂・山門、足利氏、豊臣氏など各時代の将軍から荘園の寄進を受け、法灯を伝えられています

又、各将軍より戦勝祈願を行う「勝ち運」信仰の寺とされてきました

本堂を中心に堂宇が建ち並んでいます

こちらは36町南にある西国街道に面して建っている参道の鳥居です。今も8基の町石が見られます

そのほか「鐘楼」

「不動堂」や

「多宝塔」などの堂宇が

並ぶ大寺です

これは「勝ちダルマ」といって戦勝祈願を今風に置き換えた達磨となっています

「一願不動尊」・どうやら一つだけ願いを聞き届けて頂けるお不動様のようです

『諸堂をお参りしその加護を頂いてから、この知恵の輪を歩いてみて下さい。すると心は一層穏やかに、そして晴れやかに、湧き出でる力や良い知恵を頂けるでしょう。

瞑想するもよし、座るもよし遊ぶもよし湧き出でる力を感じさせて頂ける場所である』と書かれています

広い境内で心休まり、穏やかになり後にすることが出来ました

今回は京都西山から丹波亀岡まで飛び、南に下って摂津の国・茨木総持寺を訪ね、箕面・勝尾寺と移動距離の多い札所巡りでした。駐車場からは近く、階段や坂道はこの勝尾寺以外はなく楽なお参りでした。次回は番外を含め三ヶ寺お参りの予定です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます