今日で私の東京国際映画祭は最後となります。本日はフィリピン映画の巨匠3人のオムニバス映画『それぞれの道のり』を楽しんできました。3人の監督は、ラヴ・ディアス、ブリランテ・メンドーサ、そしてキドラット・タヒミック。映画上映後には、ブリランテ・メンドーサ監督、キドラット・タヒミック監督、そしてタヒミック監督の息子で映画に出演しているカブニャン・デ・ギーアも登壇し、なかなか興味深いQ&Aが繰り広げられました。

<ワールドフォーカス>

『それぞれの道のり』

2018/フィリピン/118分/フィリピノ語/原題:Lakbayan/英題:Journey

監督:ブリランテ・メンドーサ、ラヴ・ディアス、キドラット・タヒミック

第一話:Hugaw(汚れ)/監督:ラヴ・ディアス

ある島で3ヶ月間働いた男たちが、給料を受け取っています。その中からバルドは、仕事紹介料として結構な額を取り上げますが、逆らうと以後仕事が回してもらえないので、みんなは嫌々払っています。若いアンドレスは姉が病気で薬代が必要なため、何とか許してもらおうとしますが、バルドは聞く耳を持ちません。そんなバルドとアンドレス、そして敬虔なクリスチャンのパウロが一組になり、海を渡り、山を越えて故郷に帰ろうとします。この山には危険が潜んでいて、無事に越えることが難しいからです。途中、まがまがしいことが起こったりしますが、何とか3人は村まであと一歩の所までたどり着きます。「このまま行くと途中で夜になる。ここで夜明かしして明日村に帰ろう」ところが、村に戻ってきたのはアンドレス一人でした....。

いつもすごい長尺作品ばかりを作っているラヴ・ディアス監督。オムニバス作品とあってさすがに短い尺でしたが、モノクロ撮影やカットの長さなどはラヴ・ディアス調。意味がよくわからない結末も、彼らしいといえば彼らしい作品でした。

第二話:Desfocado/監督:ブリランテ・メンドーサ

アロヨ大統領が統治していた2007年が舞台で、主人公は、テレビ局との契約を打ち切られた若いカメラマンのホセ。何とかいい映像を撮ってどこかに売り込もうと、フィリピン南部、ミンダナオ島北部のスミラオにやって来ます。ここでは、開発のためと称して政府に農地を取り上げられた少数民族の人達が抗議行動を繰り広げており、ホセはその人達を撮り始めました。やがてマニラまで抗議の行進をする、という決定がなされますが、マニラまでは約1700キロ。リーダーのナンディンに「あんたはついて来られるかな?」と言われたホセは結局約2か月間にわたり彼らをフォロー、マラカニアン宮殿での彼らの抗議は大きなニュースになり、全過程を撮ったホセの映像が評価されて、テレビ局に買い上げられることに。農民たちにも一部土地が返されるのですが....。

実際の事件を再現した本作は、ビデオカメラ映像とわかるマークが入った映像が半分ぐらいを占め、ドキュメンタリー映画を見ているような感覚を見る者に抱かせます。ダイ・インをして抗議する農民たちなど、いつものメンドーサ監督作品以上にリアルな映像が続き、「10日目」「73日目」等行進の期間を示す数字が入って、実際の記録映像を見ているようでした。

第三話:Lakaran di Kabayan(カバヤンのリワナンへの旅)/監督:キドラット・タヒミック

こちらはドキュメンタリー映画で、タヒミックが住む北部のバギオから、タヒミックの息子カブニャンがワーゲンのバン「ジャンバラヤ号」に乗って、南部のダバオへと移動する旅を撮っていきます。最初に、カブニャンが大きな木の根を引きずって田舎の道を行く姿が出てくるのですが、それを拾った海岸や、各地に住む様々なアーティストを訪ねるシーンなど、いろんな出会いが次々と登場してきて飽きません。そして、ダバオ郊外に落ち着いたカブニャンと子供たちを見せて、このロードムービーは終わります。もちろん、撮影者のタヒミックも時々顔を出し、彼の思い入れのあるマゼラン記念碑や、フィリピン武術の父と考えられているラプラプ像なども出てきて、タヒミックの自国への思いを辿る旅ともなっています。

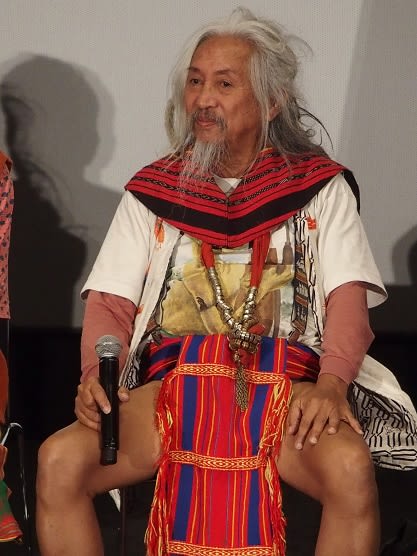

上映終了後には、本作のプロデューサーも兼ねたブリランテ・メンドーサ監督と、キドラット・タヒミック監督に息子のカブニャン・デ・ギーアが登場。タヒミック父子はフィリピン北部の民族の正装であるフンドシに着替えて登場し、思わず後ろ姿をパチリしてしまいました。カブニャンが特に、上半身は洋服なのでかなり違和感がありますが、タヒミック監督の方は部族長という感じで堂々たるもの。「いつもはスーパーマンみたいに電話ボックスとかで着替えるんだ」とのことで、会場の笑いを誘っていました。Q&A、長いのでちょっとはしょりながらお伝えします。

石坂:タヒミック監督は、フィリピンの「ナショナル・アーティスト」という称号を贈られたそうで、おめでとうございます。この称号は、リノ・ブロッカとか亡くなった監督などに普通与えられる称号だとか。

タヒミック:私は大変静かに活動している映画作家なんだ。私の名前「キドラット」は稲妻の意味なんだが本当は静かなんだよ。ところが、今回この称号をもらって大統領に会ったものだから、私生活が一変してしまった。大統領に会った時に、「一緒に自撮りしてもいいですか?」と聞いたら、大統領は珍しく微笑んでくれたよ。

石坂:最初からこのオムニバス映画のプロジェクトに関わってきたのはメンドーサ監督ですね。

メンドーサ:他のお二人の監督とは、一緒にコラボしたいと思っていました。その頃、『アジア三面鏡』で他国の監督とコラボしてみて、フィリピンの監督ともぜひやりたいと思ったのです。それでプロデューサーのティエンさんにアプローチし、ちょうど今年から来年がフィリピン映画百年に当たることもあって、ティエンさんが同意してくれたので本作が実現しました。

石坂:タヒミック監督のパートが、最初長すぎたとか。

タヒミック:オムニバス作品は初めてで、長さに制限があるとは思わなかったんだよ。1時間30分の作品を作って出したら、長いと言われて切らざるを得ず、仕方なく45分にした。だが、他の二人の監督とコラボするというのは、貴重な機会だった。

メンドーサ:私の作品はいいのですが、他の方の作品はいつも長いので。ラヴ・ディアス監督が40分という長さで撮ってくれたことは、一体どうやってできたのか、今もって不思議です。

タヒミック:ラヴ・ディアスの映画はいつも8時間とか10時間だろ。だから彼のパートが40分と聞いて、そりゃあオープニングショットだけの長さじゃないのか、と私も思ったね。

石坂:メンドーサ監督のパートは2007年の実際の出来事を扱っていますが、あれは全編を演技として撮ったのですか?

メンドーサ:主役のカメラマンと農民たちの中のメインキャラクターを演じたのは、プロの役者です。あとはみんなエキストラです。シーンはすべて再現という形で、ミンダナオ島からマニラまで、ずっと北上しながら撮っていきました。ビサヤ空港のシーンも撮りたかったのですが、10年の間に空港がすっかり新しくなってしまっていたので、撮れませんでした。

石坂:タヒミック監督のパートは、反対に北から南へ、という移動ですね。最初に息子さんが旅をする、というのが決まっていたのですか、それとも映画のために旅をしたのですか?

カブニャン:私の妻がミンダナオ近くの島の出身で、ずっと父のもとで映像の勉強をしていたのです。10年近く北のバギオにいたので、そろそろ南にも、と思っていたのですが、ちょうど息子が小学校に入る時期になり、ダバオにある森の学校に入れようと思いました。それで、戻ることにしたのですが、ジャンバラヤ号に乗って人を訪ねて回る旅にして、フィリピン人も知らないような所に行く旅にしてみました。

タヒミック:息子たちが移住すると聞いて寂しかったね。孫たちとも会えなくなるし。でも、74年製のこの黄色いフォルクスワーゲンで、旅をしていくのは面白いと思った。「ラカラン」というのは”心の旅”の意味なので、19世紀末に独立運動の戦士たちが辿った旅をなぞっていくのもいいなと思ったんだ。

石坂:フィリピン映画の百年を言祝ぐより、フィリピンの真実の姿が映っている作品になったのでは?

メンドーサ:私のパートは、YouTubeで見たドキュメンタリー作品に影響を受けて作りました。ある写真ジャーナリストの作品で、実際には何が起こったのか、ということを深い洞察力を持って描いた作品でした。

Q1:メンドーサ監督にうかがいたいのですが、あなたにとってタヒミック監督とはどういう芸術家でしょうか?

メンドーサ:ご存じない方もいるかも知れませんが、タヒミック監督はフィリピンのインディーズ映画の産みの親です。昔タヒミック監督の『悪夢の香り』(1977)を見て、こういう映画を撮ってみたいと思っていました。当時の私はまだ助監督でしたが、監督になってそういう作品を撮ることができるようになりました。

Q2:文化人類学的に見ると日本と共通するところがあるように見受けられるが、社会構造としては中南米に通じるところがあると思う。中南米映画、特にメキシコやボリビアの映画から何か影響を受けたということはありませんか。それらの映画に対するオマージュがあるように感じられますが。

メンドーサ:私の作品はそういった映画に触発されたものではありませんが、オマージュという点で言えば、戦ってきた農民たちへのオマージュと言えるかも知れません。1990年代からずっと戦ってきた彼らへの敬意が現れていると思います。

タヒミック:私の作品には、似通っているところがあるかも知れない。南米にもいろんな先住民族がいるし、植民地化されてアイデンティティを失わされてきた歴史もフィリピンと同じだ。私は映画を作る中で、地球温暖化に対する考え方とかを表明してきた。今の時代にこそ、そういった先住民族の知恵が反映されてしかるべきだと思うのだが、今の人たちは彼らの言葉に耳を傾けようとしない。メンドーサ監督のパートでも、農民の人たち、土に根ざした人たちがいることが描かれている。日本で言えば、アイヌの人たちもそうだと思うね。

石坂:メンドーサ監督作品は、このあとに開催される東京フィルメックスでも『アルファ、殺しの権利』が上映されます。また、タヒミック監督作品は、以前のTIFFで『お里帰り』という題で上映された『500年の航海』が一般公開されます。皆さん、お楽しみに。