2013年9月24日

いい天気だった。

まず向かったのは

聖徳太子御遺跡霊場第22番「額安寺」

に向かう途中にあった池。

アヒルさんとカモさんが仲よく遊んでいた。

その隣に

『推古神社』云われも何も確認してこなかった・・・・・

ここはスルーして、目的地へ。

聖徳太子御遺跡霊場第22番「額安寺」

!!!!!!

ここに着いたのは9時。

閉まってる!?

10時開門・・・・・・・って、お寺様が10時だなんて・・・・・・

お察しの通り、御朱印もらえず・・・・・・

聡明叡知で仏法を尊んだとされる聖徳太子が

釈尊(ブッダ)の祇園精舎に倣って創建した学びの道場「熊凝精舎」が山号の由来。

「聖徳太子を訪ねる旅8」にある大安寺の前身であると言われている。

額安寺は621年に熊凝精舎を置いた跡地に建立された寺院で、後に東大寺、興福寺と並ぶ大寺となる。

虚空蔵菩薩像は、奈良時代に道慈律師が額安寺に安置礼拝していたもので

我が国における虚空蔵求聞持法の最初の根本本尊。

すべてを拝むことができず退散。

次の目的地へ行くための駅に着くと

なんと!

乗車券販売機が「中止」とな。

駅員さんが何か補修している様子。

聞くと、オレの目的地の駅に連絡を入れておくから

そこの駅員に訪ねてくれればいいとな。

ではお言葉に従いホームへ。

そこで乗った電車がなんと、反対方向だと気付くのに時間はかからなかった。

まぢかよ~~~~。

次の駅で降りるも、反対方向の電車が来るまで15分かかった。

あぁ~~~。

目的地の駅員さんに爆笑される始末。

本当に方向音痴は困る。

っていうか、看板見てないだろう!

まぁ、それでも無事に着いたのは

聖徳太子御遺跡霊場第19番「達磨寺」

新王寺駅から向かう途中にあった。

何とも可愛らしい。

ちょっと遠かったが、気持ちいい暑さ・・・・暑かったんかい!

風が強くて、ここでもコンタクトに埃が入り

一人わけもなく涙流して・・・・・・・・

この場所はちょっと詳しく覚えていないが

川が氾濫したときに少女が誰かを救ったために溺れてなくなった

その少女を祀る像があった。

あれ、少女だったかな、少年だったかな・・・・・ちら見しかしてないから

本当に覚えてないや。

推古天皇21年(613年)の冬、聖徳太子が

片岡山で飢えていた異人に衣食を施したという伝説にからめて語られることがある。

聖徳太子が片岡山を通りかかったところ、飢えて瀕死の異人に出会った。

太子はその異人に当座の寒さと飢えをしのぐため、食物と自分の衣服とを与えた。

翌日、使いをやって異人の様子を見に行かせたところ、すでに息絶えていたので

丁重に葬った。

それからしばらくして墓の様子を見に行かせると、死体は消えており

衣服だけがきちんとたたまれて、棺の上に置かれていた。

これを知った里人は、あの異人は達磨禅師の生まれ変わりに相違ないと言い

聖徳太子が自ら刻んだ達磨像を祀ったのが達磨寺の始まりであるという。

Wikipwdiaより

「本堂」

御本尊は千手観音菩薩・達磨大師・聖徳太子。

聖徳太子が飼っていた雪丸という名の愛犬をかたどったとされる石像で

もとは本堂の鬼門、つまり東北のところにまつられていました。

それは、雪丸自身が臨終のさい

死ねば本堂の東北隅に葬ってほしいと話したからであるといい

雪丸は言葉を話したり、お経を唱えることもできたといわれています。

雪丸が死んだあと、聖徳太子が自ら石工に命じて雪丸像をつくらせたといい

1月1日に雪丸が鳴けば、その年は豊作になるという言い伝えもあります。

現在、雪丸像は本堂の西南に移されています。

達磨寺HPより

とても愛くるしいお顔の石像でした。

「問答石」

推古天皇21年(613)に聖徳太子と飢者の姿の達磨大師が出合い

歌を詠み交わした場所と伝えられている。

本堂は3号墳の上に建てられている。

他、1号墳2号墳もある。

小さな塚のようで、まさか墳墓だとは知らず

素通り・・・・・・・・

さらに、御朱印も・・・・・・・・ない。トホホ。

気を取り直して次へ!

聖徳太子御遺跡霊場第21番「平隆寺」

のどかな田園の中に。

太子に仕え、この地で勢力を得ていた豪族平群氏の氏寺。

大和での数少ない飛鳥時代創建の寺院として

附近の古代瓦生産地とともに注目され

寺域は県の史跡に指定されている。

本尊は石佛の阿弥陀如来(鎌倉期)で、これは秘佛とされている。

またしても 閉門 。

「御朱印など御用の際はインターホンを」と書いてあったが

なんだか疲れてもういいやってな感じ。

なんて花かな。

健気に咲いていた。

オレは健気に帰路に立つ。

といっても、この時点でまだお昼。

腹減った・・・・・と思いながら次の目的地へ向かった。

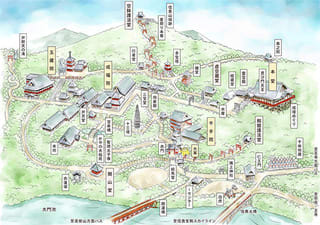

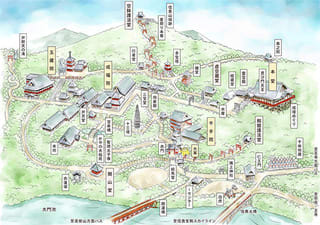

聖徳太子御遺跡霊場第20番「朝護孫子寺」(ちょうごそんしじ)

「王寺駅」からバスで「信貴山門」へ。

山道をくねくねと登るバスが何とも不憫に感じた。

LowかSecondか、エンジンがうなっていた。

まず目に入ったのがこれ。

勇ましいんだか可愛いんだか(笑)

ここから登り始めた。

登ったところで出迎えてくれたのがこの福虎。

この奥にある橋が「開運橋」 。

たくさんの鳥居があった。

この信貴山にはたくさんの「院」や「堂」がある。

さすがにこれだけ全部を回ることはできなかった。

世界一福寅

最早自分がどこにいて、どこを回ってきているのかわからなかった。

これらの写真は撮った順に載せている。

でも、今となってはどこの写真なのか・・・・・・・・

こういう時に限ってメモを取らずに散策している。

アホなオレ。

ようやく出会えた。聖徳太子の像。

笛を吹きながら馬に乗っている姿・・・・・・

はて、そんな昔にも笛はあったのか。

推古天皇時代、石舞台とかあったから

笛太鼓の類はあったのか。

何だかいろんなところをうろちょろしていたが

ようやく本堂に到着。

良い眺めだった。

晴れてくれたことに感謝。

聖徳太子は、物部守屋を討伐せんと河内稲村城へ向かう途中、この山に至りました。

太子が戦勝の祈願をするや、天空遥かに毘沙門天王が出現され

必勝の秘法を授かりました。

その日は奇しくも寅年、寅日、寅の刻でありました。

太子はその御加護で勝利し、自ら天王の御尊像を刻み伽藍を創建

信ずべし貴ぶべき山『信貴山』と名付けました。

以来、信貴山の毘沙門天王は寅に縁のある神として信仰されています。

朝護孫子寺HPより

もちろん、ここでは御朱印を頂きました。

そして、気になるものが。

あの塔へ行ってみることにした。

言うまでもない、ずいぶん遠回りをした。

遠回りのおかげ(?)

1億円を口にした福虎。

今のところ、御利益はなさそうだ。

気になったのは「玉蔵院」

「銭」の字に反応。

またも福虎・・・・・・ということは、無事に元に戻ってこれた(笑)

本当に広くて「堂」や「院」がたくさん!

到底紹介しきれないし、覚えきれない。

朝護孫子寺HP

この日はここまで。

なんだかんだとこの信貴山には2時間ほどいたかな。

宿に着いたのが

17時近かったな。

この日の晩飯はちょっと贅沢してみた。

大和料理 萬佳(ばんか)郡山店

「明日香御膳」

良い値段だけあって至極おいしかった。

次に行く時も、ここで食べたいな。

さて、次は待ちに待った「飛鳥」

またサイクリングするぞ。

いい天気だった。

まず向かったのは

聖徳太子御遺跡霊場第22番「額安寺」

に向かう途中にあった池。

アヒルさんとカモさんが仲よく遊んでいた。

その隣に

『推古神社』云われも何も確認してこなかった・・・・・

ここはスルーして、目的地へ。

聖徳太子御遺跡霊場第22番「額安寺」

!!!!!!

ここに着いたのは9時。

閉まってる!?

10時開門・・・・・・・って、お寺様が10時だなんて・・・・・・

お察しの通り、御朱印もらえず・・・・・・

聡明叡知で仏法を尊んだとされる聖徳太子が

釈尊(ブッダ)の祇園精舎に倣って創建した学びの道場「熊凝精舎」が山号の由来。

「聖徳太子を訪ねる旅8」にある大安寺の前身であると言われている。

額安寺は621年に熊凝精舎を置いた跡地に建立された寺院で、後に東大寺、興福寺と並ぶ大寺となる。

虚空蔵菩薩像は、奈良時代に道慈律師が額安寺に安置礼拝していたもので

我が国における虚空蔵求聞持法の最初の根本本尊。

すべてを拝むことができず退散。

次の目的地へ行くための駅に着くと

なんと!

乗車券販売機が「中止」とな。

駅員さんが何か補修している様子。

聞くと、オレの目的地の駅に連絡を入れておくから

そこの駅員に訪ねてくれればいいとな。

ではお言葉に従いホームへ。

そこで乗った電車がなんと、反対方向だと気付くのに時間はかからなかった。

まぢかよ~~~~。

次の駅で降りるも、反対方向の電車が来るまで15分かかった。

あぁ~~~。

目的地の駅員さんに爆笑される始末。

本当に方向音痴は困る。

っていうか、看板見てないだろう!

まぁ、それでも無事に着いたのは

聖徳太子御遺跡霊場第19番「達磨寺」

新王寺駅から向かう途中にあった。

何とも可愛らしい。

ちょっと遠かったが、気持ちいい暑さ・・・・暑かったんかい!

風が強くて、ここでもコンタクトに埃が入り

一人わけもなく涙流して・・・・・・・・

この場所はちょっと詳しく覚えていないが

川が氾濫したときに少女が誰かを救ったために溺れてなくなった

その少女を祀る像があった。

あれ、少女だったかな、少年だったかな・・・・・ちら見しかしてないから

本当に覚えてないや。

推古天皇21年(613年)の冬、聖徳太子が

片岡山で飢えていた異人に衣食を施したという伝説にからめて語られることがある。

聖徳太子が片岡山を通りかかったところ、飢えて瀕死の異人に出会った。

太子はその異人に当座の寒さと飢えをしのぐため、食物と自分の衣服とを与えた。

翌日、使いをやって異人の様子を見に行かせたところ、すでに息絶えていたので

丁重に葬った。

それからしばらくして墓の様子を見に行かせると、死体は消えており

衣服だけがきちんとたたまれて、棺の上に置かれていた。

これを知った里人は、あの異人は達磨禅師の生まれ変わりに相違ないと言い

聖徳太子が自ら刻んだ達磨像を祀ったのが達磨寺の始まりであるという。

Wikipwdiaより

「本堂」

御本尊は千手観音菩薩・達磨大師・聖徳太子。

聖徳太子が飼っていた雪丸という名の愛犬をかたどったとされる石像で

もとは本堂の鬼門、つまり東北のところにまつられていました。

それは、雪丸自身が臨終のさい

死ねば本堂の東北隅に葬ってほしいと話したからであるといい

雪丸は言葉を話したり、お経を唱えることもできたといわれています。

雪丸が死んだあと、聖徳太子が自ら石工に命じて雪丸像をつくらせたといい

1月1日に雪丸が鳴けば、その年は豊作になるという言い伝えもあります。

現在、雪丸像は本堂の西南に移されています。

達磨寺HPより

とても愛くるしいお顔の石像でした。

「問答石」

推古天皇21年(613)に聖徳太子と飢者の姿の達磨大師が出合い

歌を詠み交わした場所と伝えられている。

本堂は3号墳の上に建てられている。

他、1号墳2号墳もある。

小さな塚のようで、まさか墳墓だとは知らず

素通り・・・・・・・・

さらに、御朱印も・・・・・・・・ない。トホホ。

気を取り直して次へ!

聖徳太子御遺跡霊場第21番「平隆寺」

のどかな田園の中に。

太子に仕え、この地で勢力を得ていた豪族平群氏の氏寺。

大和での数少ない飛鳥時代創建の寺院として

附近の古代瓦生産地とともに注目され

寺域は県の史跡に指定されている。

本尊は石佛の阿弥陀如来(鎌倉期)で、これは秘佛とされている。

またしても 閉門 。

「御朱印など御用の際はインターホンを」と書いてあったが

なんだか疲れてもういいやってな感じ。

なんて花かな。

健気に咲いていた。

オレは健気に帰路に立つ。

といっても、この時点でまだお昼。

腹減った・・・・・と思いながら次の目的地へ向かった。

聖徳太子御遺跡霊場第20番「朝護孫子寺」(ちょうごそんしじ)

「王寺駅」からバスで「信貴山門」へ。

山道をくねくねと登るバスが何とも不憫に感じた。

LowかSecondか、エンジンがうなっていた。

まず目に入ったのがこれ。

勇ましいんだか可愛いんだか(笑)

ここから登り始めた。

登ったところで出迎えてくれたのがこの福虎。

この奥にある橋が「開運橋」 。

たくさんの鳥居があった。

この信貴山にはたくさんの「院」や「堂」がある。

さすがにこれだけ全部を回ることはできなかった。

世界一福寅

最早自分がどこにいて、どこを回ってきているのかわからなかった。

これらの写真は撮った順に載せている。

でも、今となってはどこの写真なのか・・・・・・・・

こういう時に限ってメモを取らずに散策している。

アホなオレ。

ようやく出会えた。聖徳太子の像。

笛を吹きながら馬に乗っている姿・・・・・・

はて、そんな昔にも笛はあったのか。

推古天皇時代、石舞台とかあったから

笛太鼓の類はあったのか。

何だかいろんなところをうろちょろしていたが

ようやく本堂に到着。

良い眺めだった。

晴れてくれたことに感謝。

聖徳太子は、物部守屋を討伐せんと河内稲村城へ向かう途中、この山に至りました。

太子が戦勝の祈願をするや、天空遥かに毘沙門天王が出現され

必勝の秘法を授かりました。

その日は奇しくも寅年、寅日、寅の刻でありました。

太子はその御加護で勝利し、自ら天王の御尊像を刻み伽藍を創建

信ずべし貴ぶべき山『信貴山』と名付けました。

以来、信貴山の毘沙門天王は寅に縁のある神として信仰されています。

朝護孫子寺HPより

もちろん、ここでは御朱印を頂きました。

そして、気になるものが。

あの塔へ行ってみることにした。

言うまでもない、ずいぶん遠回りをした。

遠回りのおかげ(?)

1億円を口にした福虎。

今のところ、御利益はなさそうだ。

気になったのは「玉蔵院」

「銭」の字に反応。

またも福虎・・・・・・ということは、無事に元に戻ってこれた(笑)

本当に広くて「堂」や「院」がたくさん!

到底紹介しきれないし、覚えきれない。

朝護孫子寺HP

この日はここまで。

なんだかんだとこの信貴山には2時間ほどいたかな。

宿に着いたのが

17時近かったな。

この日の晩飯はちょっと贅沢してみた。

大和料理 萬佳(ばんか)郡山店

「明日香御膳」

良い値段だけあって至極おいしかった。

次に行く時も、ここで食べたいな。

さて、次は待ちに待った「飛鳥」

またサイクリングするぞ。