このように、ナンセンスギャグの臨界地点まで到達し、人間の心理のメカニズムを瞬時に狂わすかのような異質な笑いを幾つも弾き出した『レッツラゴン』は、一般読者のギャグ漫画に対する理解の範疇や、笑いという営みに対する極北のカタルシスをも超越し、連載三年目にして最終回を迎える。

連載終了が決定となった要因は、人気の低迷ではなく、あくまで当時編集長を務めていた井上敬三の一存による打ち切りによってであった。

武居の話によると、この時井上は、「サンデー」ブランドのイメージダウンを懸念してか、『ゴン』の連載を打ち切ることに、悲愴なまでの使命感を抱くようになったという。

そのために、武居を赤塚番から引き降ろし、別作家の担当への鞍替えを通告するという、強行手段に打って出た。

赤塚にとっては、メディアと自慰趣味的な変質作用をハプニング的に交差し、笑いへと特化させることで、読者に新たな挑戦状を叩き付けたつもりであっても、井上の胸中には、読者や編集部の存在を度外視した無分別な作品を垂れ流すことで、雑誌を私物化しているという忌まわしき想いが根強くあったのかも知れない。

そして、武居が断腸の想いで赤塚に、自らの人事移動と『ゴン』の連載終了を伝えると、赤塚はそれを真摯に受け止め、たった一言こう呟いたという…。

「武居がいたから『ゴン』がやれたんだよ。武居がいなくなったら、終わっていいんだよ」

武居が赤塚番を解任され、二ヶ月経った1974年6月、「少年サンデー」第29号にて、『レッツラゴン』は完結を迎える。

「レッツラゴン最終回」という、そのままのサブタイトルが付けられた当エピソードの扉ページでは、いきなり首を斬られた赤塚が、「身から出たサビ‼」(刀のサビは刀身からでる。自分の非行から窮地におちいること。自業自得のこと。)と、自らの増長を自嘲気味に語っているイラストが描かれた。

因みに本編は、ゴン、親父、ベラマッチャが、人間とただキスをしてみたいという雌のカエルに、自らをカエルに姿を変えられた王女様であると嘘を吐かれ、手玉に取られるという、グリム童話で知られる『鉄のハインリヒ』における人物配置を王子様から王女様へとスライドさせた、シュール且つグダグダ感漂うパロディーコント風エピソードだ。

劇中、ゴンや親父、ベラマッチャが、幾度となく〝最終回〟〝最終回〟と連呼するのは、これまで『バカボン』、『レッツラゴン』で、連続して偽の最終回ネタを繰り広げてきた前科があるため、これこそが本当の最終回であるという、陳弁の意味を込めた照れ隠しと言えよう。

*

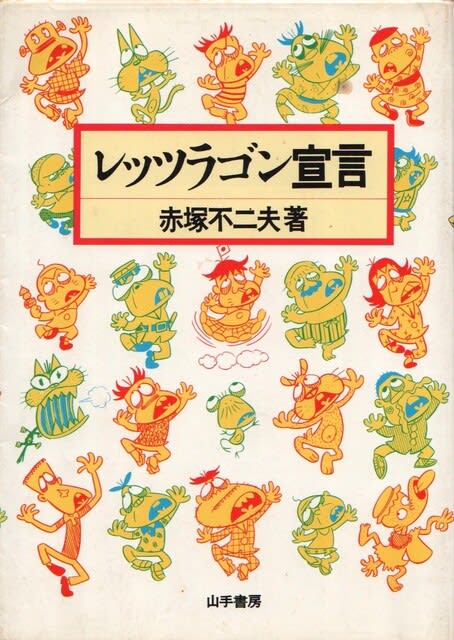

『レッツラゴン』のコミックスは、『おそ松くん』や『天才バカボン』、『もーれつア太郎』ほどのベストセラーにはなり得なかったものの、1973年に曙出版・アケボノコミックスより発売された全12巻は、トータル三五万部を売り上げ、その後、山手書房(全1巻、75年)、立風書房(全1巻、81年)、アクションコミックス(双葉社・全3巻、84年)、小学館文庫(小学館・全1巻、05年)からは傑作選、ごま書房(全12巻、99年~01年)からは曙出版版を底本とした単行本、復刊ドットコム(全7巻、13年~14年)からはこれまで未収録だった一話(「次号予告‼」74年12号)を収録した完全版がそれぞれ刊行されるなど、複数の出版社から書籍化されており、そうした面からも、前出の三作品に次ぐ代名詞的な赤塚ギャグと位置付けて憚らない。

特に、1999年に、それまで原典に触れることが非常に困難とされていた本作が、ごま書房から復刊され、他の赤塚代表作と同じく、気軽に手に取って読める環境を得ると、現行のギャグ漫画にはない、そのアナーキーな作風が、リアルタイムで赤塚の黄金期を体感していない若年層からも支持を受け、新たなファン層拡大の一翼を担う足掛かりにもなった。

また、アニメ化はされなかったものの、日本テレビ系の人気バラエティー番組『カリキュラマシーン』の挿入歌『行の唄』のアニメーションシーンに、ベラマッチャが目ん玉つながりとセットで登場したり、東京12チャンネルで放映されていた古谷三敏原作の『ダメおやじ』の「台風騒動」というエピソードでは、ベラマッチャが端役として出演していたりと、ベラマッチャの躍動する姿を確認することが出来る。

いずれも、1974年に製作放映されたアニメーションだ。また、第八章にて後述する82年製作のTBSアニメ『ニャロメのおもしろ数学教室』では、ベラマッチャだけではなく、ゴンや親父も、他の赤塚キャラとともに出演し、番組により華やかな雰囲気を加えていたことも、ここに注記しておきたい。

『レッツラゴン』が持つエネルギッシュ且つ先鋭的なギャグ感覚は、フリージャズのインプロビゼーションにも通ずる、粗野で衝動的な魅力に満ち溢れ、80年代以降も、相原コージ、喜国雅彦、吉田戦車作品等、青年誌を中心とする不条理ナンセンスへとその系譜を辿ることになる。

赤塚が『レッツラゴン』で植え付けた新たなギャグの種根は、現在も確実に根を張っており、そのリネージュは時代に導かれ、解体と構築の間を幾度となく反復しながら、今後も更に境界領域を広げてゆくことだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます