1969年から『天才バカボン』は、掲載権が「週刊少年マガジン」、「別冊少年マガジン」といった講談社系列の雑誌から、小学館系の「週刊少年サンデー」、「DELUXE少年サンデー」等に移譲されるが、諸般の事情により、僅か半年での終了を余儀なくされる。

71年、最初のテレビアニメ化の決定とともに、「週刊ぼくらマガジン」で再び連載開始されるものの、同誌廃刊に伴い、根拠地である「週刊少年マガジン」へと帰還。その後も『バカボン』は、「別冊少年マガジン」「月刊少年マガジン」に並行連載されるなど、流浪の作品として、複雑な径路を辿ってゆく。

その間、連載中断していた時期も含め、『バカボン』の伴走作品として、講談社系の各漫画誌に発表された諸作においても、本章のスペースの許す限り、その作品世界を中心に紐解いてみたい。

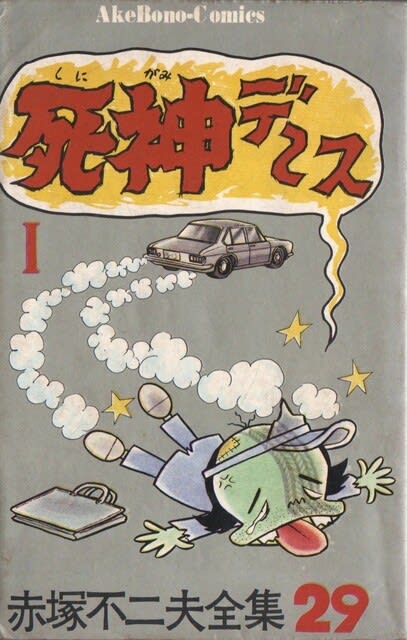

『バカボン』が「サンデー」移籍中であった1970年当時、フジオ・プロ劇画部の創設に辺り、仕事面でも深い繋がりを持つようになった劇画原作者の滝沢解が原案を受け持ち、赤塚によるコミカライズで仕上げられた隠れた傑作が、アケボノコミックス『赤塚不二夫全集』、シリーズ全30巻の大トリを飾る『死神デース』(「週刊ぼくらマガジン」70年49号~71年19号)だ。

1970年代、日本の高度経済成長は、甚大な交通戦争や工場公害をもたらし、地獄では、死亡予定日を迎える前に命を断たれた人間達で溢れかえっていた。

死者による人口爆発に頭を悩ませたエンマ大王は、死亡予定台帳に記載されていない人間達を救い、無許可の死人をこれ以上地獄に入国させないよう、人間界に一人の死神を派遣させる。

その死神は、奇しくも〝死〟の英訳〝death〟との語呂合わせにもなるデースという名で、かつて人間であった彼は、頭を犬に噛まれたことで、ジステンパーを患い死んでしまったという、悲惨を絵に描いたような中年男だ。

人間の生命の救済を目的に、人間界にやって来たものの、逆に新幹線を多重追突させ、死者を余計に増やしてしまうなど、失敗ばかりを繰り返すデースに、怒り心頭のエンマ大王は、デースへの罰として、デースの年老いた両親を自宅である地獄の団地から、寒風吹き荒ぶ針の山地獄へと追いやってしまう。

デースは、両親を再び、団地に住まわすべく、沢山の人命を救出し、成績を上げようと、ガムシャラに奮闘するが、途中、ライバルの死神の邪魔も入り、その誓願は遅々として進まない。

児童向けギャグ漫画としてスタートしたシリーズでありながらも、人間関係におけるぎこちなさや孤独感、そして一抹の虚無感を禁じ得ない開き直りの陽気さといった、現実社会の中間管理職が必ずや職場や日常で感じるであろう、浮揚的な心持ちやそこはかとない悲哀が、父権失墜のイメージを重ね合わせたデースのキャラクターに照射されており、連載開始から暫くは、掲載誌の特質とはミスマッチな、淀んだ空気感が幾分か漂っていた。

そのため、「ぼくらマガジン」の中心読者である低学年層に歓迎をもって受け入れられることはなかったが、そのテーマ性は頗る重厚で、大人の鑑賞に耐え得るエピソードも少なくない。

そんな本シリーズの着目すべき要諦は、本来ならば、あらゆる死を司る、悪魔の化身たる死神というキャラクターに比して、現世にて自己の尽きぬ欲望を抱えて生きている市井の人々の方が、単なる狡猾さでは括れない、より邪悪な存在であるという、人間の実存そのものを問うアフォリズムがほのめかされている点であろう。

心の奥底で、知的ハンデを背負う我が子の死を望んでいる母親(「人を助ける死神デース」/70年50号)、高利貸しを助けたデースを袋叩きにする長屋の住民達(「悪人でも死んじゃ困るデース」/70年51号)、その特異な人体を調べるため、デースをバラバラ遺体にしようとするヤブ医者(「人間はすぐ悪い心をおこすデース」/71年4・5号)等、容赦なく酷薄な人間達が、毎回現れては、心優しきデースを失望させ、そのメンタリティーに僅かながらのトラウマを落としてゆくのだった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます