初心者が 電子工作 を挑戦しようとした時、1つ目のハードルとなるのが

ハンダ付け の 作業でしょう。

ハンダ付け の 作業でしょう。

「半田コテ」 や 「コテ置きの台」 や、もちろん「ハンダ」も揃えなくてはいけないので それなりの出費もかさみますし、ハンダ付けする技術も必要になってきます。

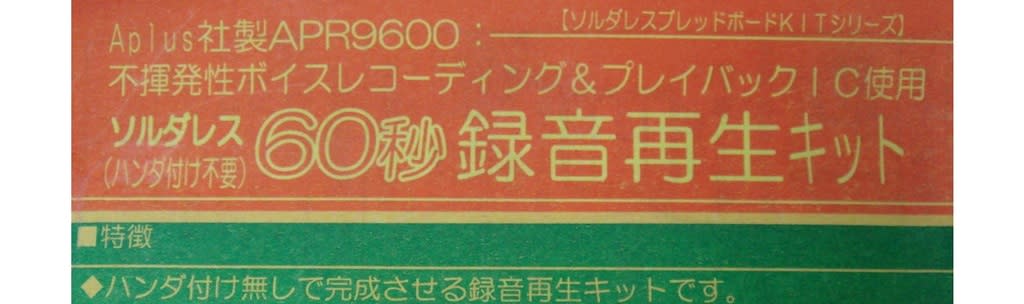

その点、今回 秋月で見つけたキットは、「ハンダ付け」が不要とのことなので、最初の教材として適しているのではないかと思います。

価格も1000円 ポッキリ と お手頃ですし・・・

「60秒 録音再生 キット」 K-02060 税込で1000円でした。

要するに、自分の声や電話の話などを 最大で60秒間 録音記録でき、それを後で聞くことが出来る… 簡単なボイス・レコーダだと言えます。

そこそこ実用的で、 うまく完成すれば まー 便利に使えそうです。

袋の中に どんな部品が入っているか? 確認するのに 一度 全部 開けて 部品を広げてみましょう。

たったこれだけ ↑

こういった細かな電子部品をひろげる際には、◎ 絶縁・耐熱(500℃)作業マット この青緑色のゴムマットがあると便利です。(800円前後と安価)

これを組み立てるに当たって、(前に紹介したテスターは除いて)あと どんな工具が必要でしょうか? さしあたって、

① ニッパー (写真中央の黄色いの)と、② ピンセット ぐらいでしょうか?

(ピンセットの代わりにラジオペンチでも可) 100円ショップでも買えるくらいの工具で事足ります。 半田コテは 今回 使わなくて良いのです。

ハンダ付けが不要だと言う その訳は、

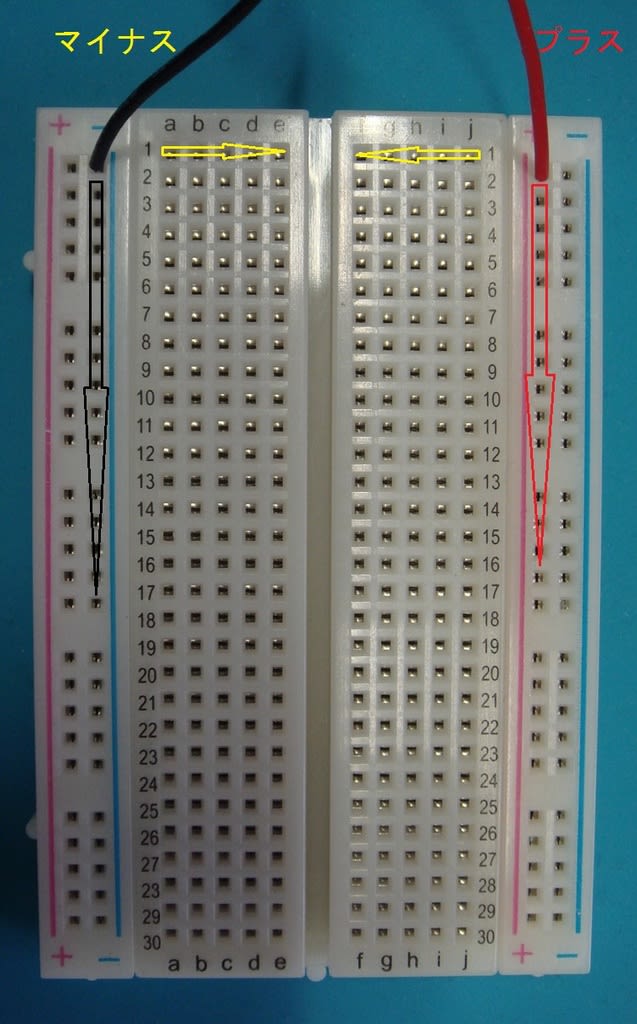

ブレッド・ボードと呼ばれる ↑ ピンを差し込むだけで配線ができるボードが付いているからで、ここに部品を挿しこんで回路を完成させます。

この「ブレッド・ボード」なるものが どんな構造になっているか?というと、

左右にある赤と青の(電源用の)ラインは、縦にずっとつながっています。

(黒い矢印、赤い矢印の方向に 全部つながっている)

ボード中央の a,b,c,d,e の穴は 横に(黄色の矢印の方向に)内部でつながっています。 同じく f,g,h,i,j の穴も 横に(黄色の矢印の方向に)つながっています。 (左のa~e と 右のf~j の それぞれは 離れています=つながっていません)

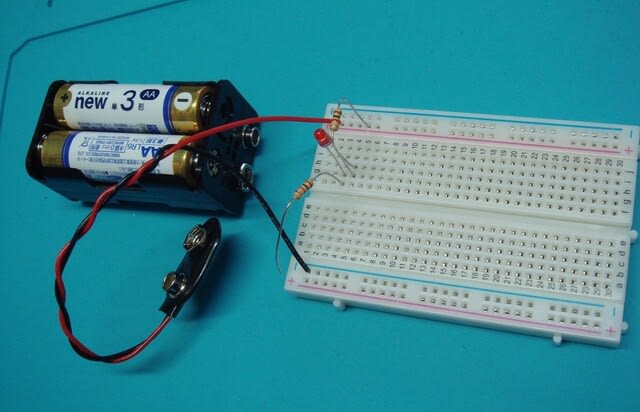

これを踏まえて、まずは 電源となる 電池BOXをつないでみましょう。

(単三電池が4本 必要で、これは別売… 100均一の安物で十分)

電池フォルダBOXに電池を挿し(プラス・マイナスを間違えないように!)

それに 「006P電池用のスナップ」を介して、ブレッドボードに接続します。

それに 「006P電池用のスナップ」を介して、ブレッドボードに接続します。

この時、(部品を余り取り付けない状態で)電圧をテスタで確認しておきましょう。

↑ 直流電圧のレンジ (Vー)の 20V の所に ロータリスイッチを回し、赤は赤のリード、黒は黒のリードをつなげて 電源電圧を確認しておきます。

電池が新しいので 1.5V x 4本 = 6V となる所、6.42Vもありました。

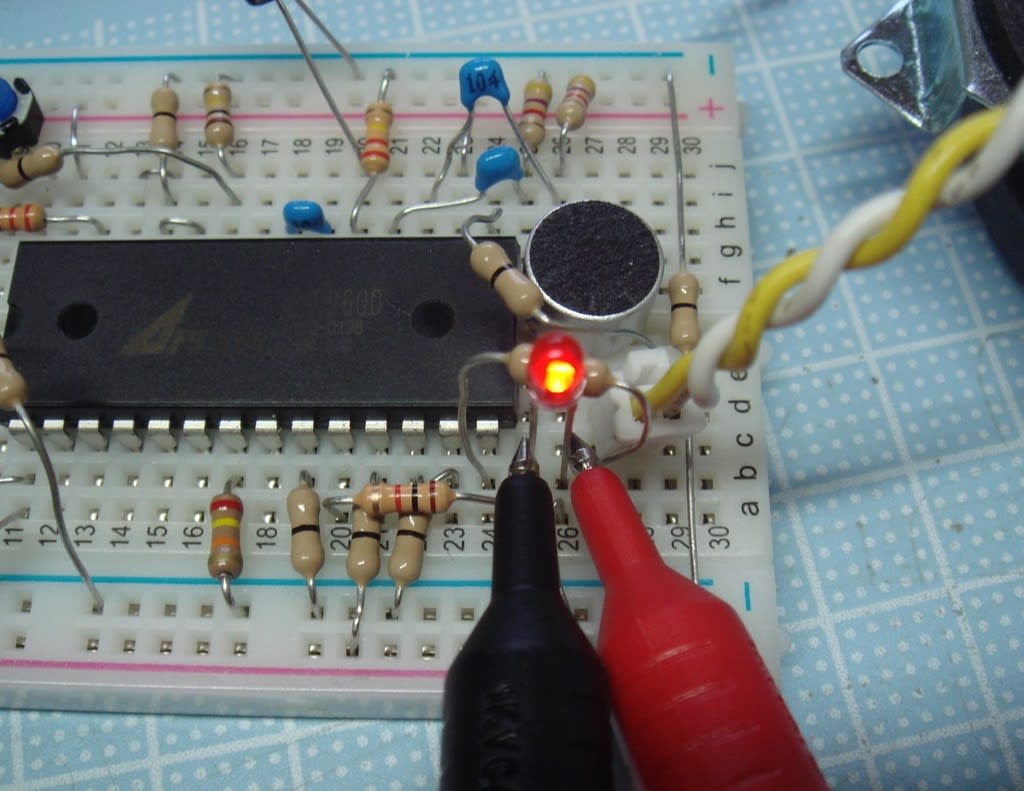

袋に入っていた部品に LEDや1KΩの抵抗があったので、この電池でLEDを光らせてみましょう。 これであなたがブレッドボードの内部接続の構造が理解できているか どうか?が分かります。

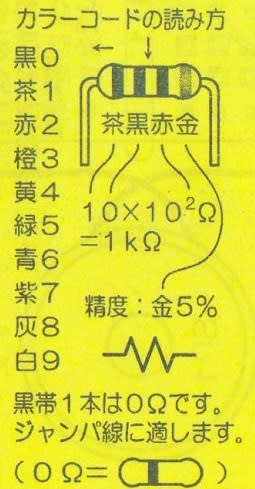

1KΩ の抵抗はカラーコードが 茶-黒-赤 です。

これを2本使って、上の画像のようにつないでください。 電源のプラス(赤)から 1Kの抵抗→ LEDのプラス側(アノード側) 次に LEDびマイナス側(カソード側)から また1Kの抵抗→ 電源のマイナス(黒=GND)へとつなぎます。

無事、LEDが点灯すれば 成功です。

この時、抵抗のカラーコードは読めますか? できれば 色を見て 何オームの抵抗か 分かる様になってください。

また、LEDには プラスかマイナスかの極性があります。 逆につないだ場合は 光りません。 (通常は 足の長い方がプラス、短い方がマイナスです)

(電解コンデンサも同じルールです)

(電解コンデンサも同じルールです)抵抗のカラーコードを暗記 出来ていない人は、テスタで抵抗値を確認してみましょう。 (テスタを使う 良い練習になります)

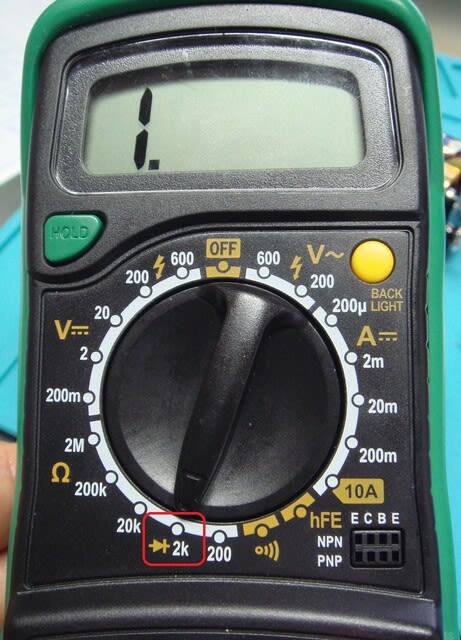

テスタのロータリSWを Ω(オーム)の 2kの所に回して合わせ、

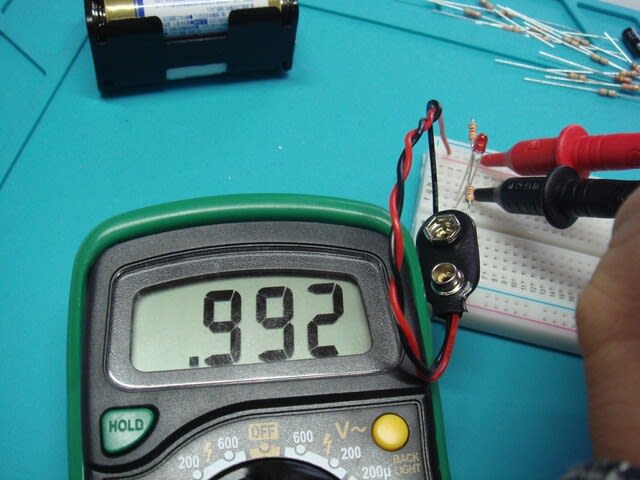

抵抗の両端にテスタのリードを押しつければ、抵抗値が表示されます。

1kオームと言っても 正確ではありません。 この例↑では 0.992kΩ と表示されています (が、約1kオームなのでOKです)

ーーーーーーーーーーーーーーーー 追記 ーーーーーーーーーーーーーーーー

【テスタの使い方】

テスタで 「ダイオードの極性」や、

「LEDの点灯チェック」を 行う方法を ついでに 解説しておきます。

上の 1kΩを測る時と同じレンジ 2kと書かれた下に黄色でダイオードのマーク ↓ が 書かれているのに注目してください。

このレンジだと ダイオードの検査ができます。

左右のピンの どちらが プラスで どちらがマイナスのピンかを調べる事が出来るのです。

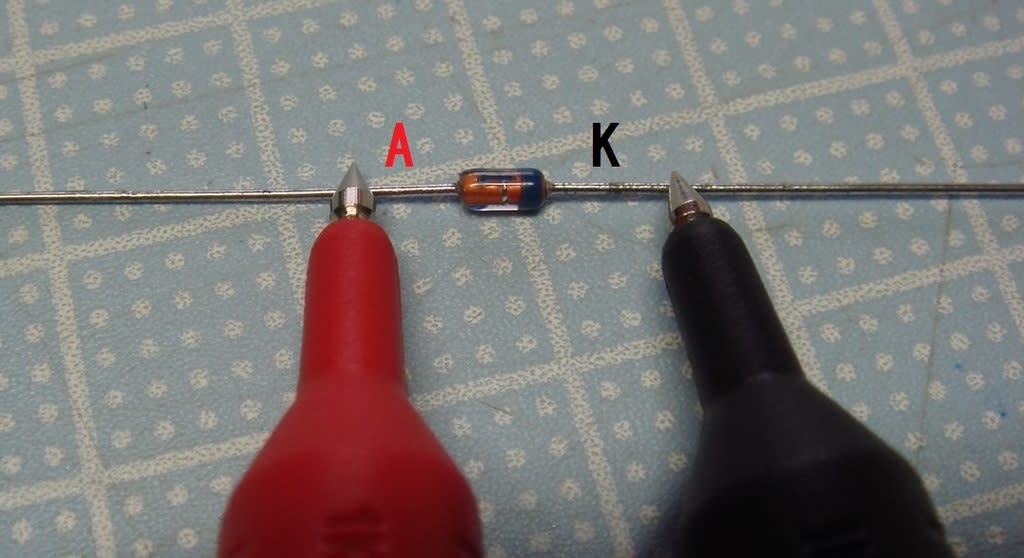

←これで正解

←これで正解今回の回路では使われていませんが 上の様な ガラス管に入った部品が一般的なダイオードです。 (青い線が引かれている方がマイナス側=カソード)

ダイオードマークの書かれたレンジで、ダイオードのプラス側に赤のリード、マイナス側に黒のリードを押しつけると、電気が流れ、テスタの表示に 0.6~0.9V程度の電圧が表示されます。 ↓ これならOK。

電圧の値はそのダイオードの特性によってまちまちですが、プラス・マイナスが逆に接続された場合、(一瞬 数字が出るかもしれませんが 落ち着けば)電圧は表示されません。

このダイオードの例のように 青い線が書かれていれば、そちら側がマイナス=カソードと 見た目でも分かりますが、線の印刷が消えていた場合でも テスタのこの使い方で プラス・マイナスが判別できます。

(赤ー黒を逆につなぐと電圧が表示されません。 一瞬 数字が出てもすぐに消える)

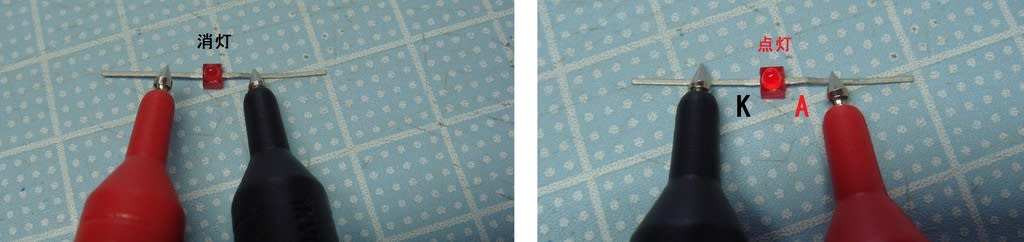

LEDと呼ばれる 光る部品「発光ダイオード」も同じダイオードの仲間です。 この場合、もっと分かりやすく… 赤ー黒の接続が正しければ、LEDが実際に光ります。

赤ー黒(プラスーマイナス)を逆に接続した場合、光りません。(LEDランプが壊れてた場合も、もちろん点灯しません)

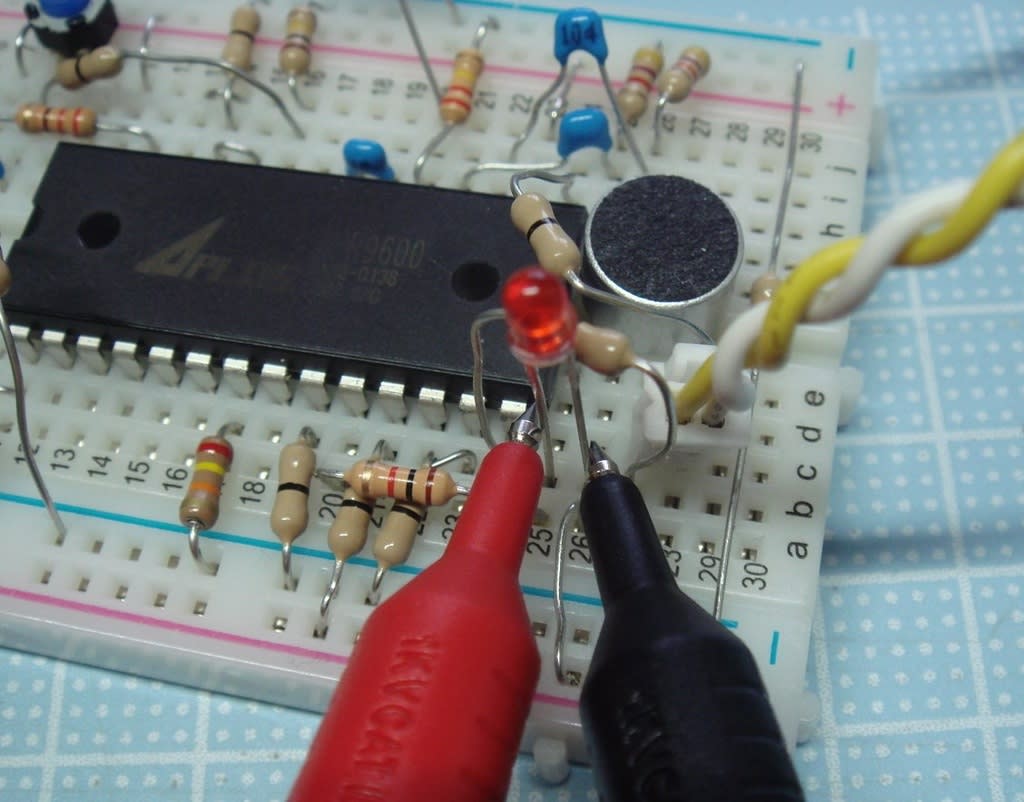

これは、ブレッド・ボードの挿した後でも確認できますので、今回の回路でも LEDの接続ピンが回路図とは逆になっていないか? 全部品の配線が完了した後にもチェックできるのです。(1kΩぐらいの抵抗をはさんでいても うっすらと点灯してくれます)

LEDの右のピンがプラスだと分かる!

LEDの右のピンがプラスだと分かる!右(アノード側)に黒いリードを、(左に赤いリードを)触れさせても 点灯してくれません。

ダイオードやLEDには「極性」があるので、逆のピンで接続してしまうと 回路が上手く動いてくれません。

テスタを上手く活用して、間違いの無い配線を組み立てましょう。

長くなったので、今日は ここまでとします・・・

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます