今回は 角型の「ピンヘッダ」と「ピンソケット」を使った提案です。

【テストLED】への 拡張、確認できる信号のビット数を 4ビット→8ビットと増やして行きたいと思います。 実は この「8ビット版のテストLED」は、実際の回路設計・回路の動作テストの際に 大変便利に使っています。

まずは、4ビットタイプの物 ↓ から見て行きましょう。

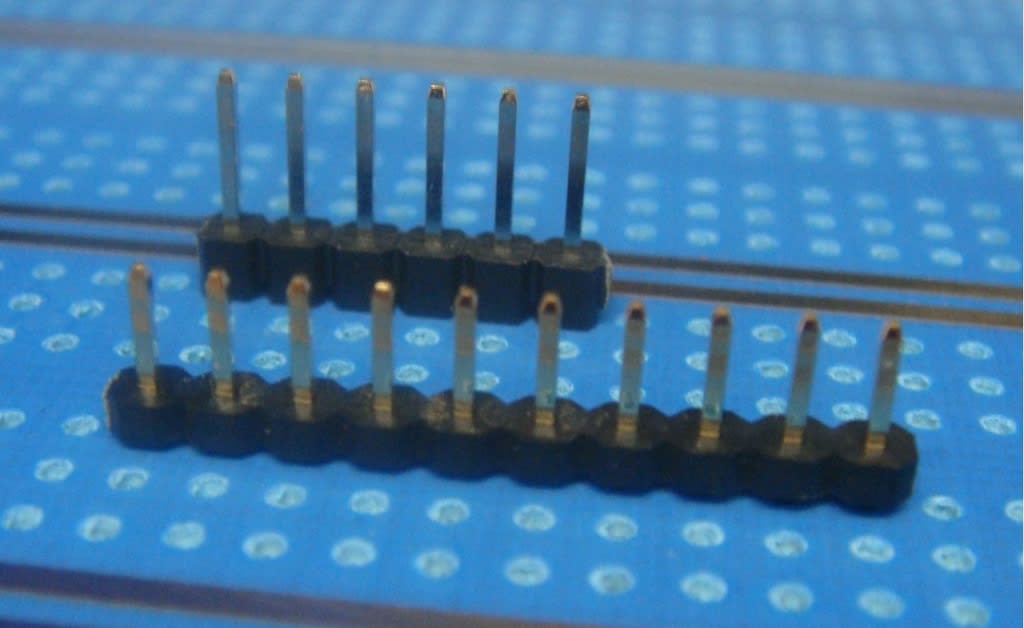

6ピンのピンヘッダソケットを基板側に半田し そこ ↓ に挿して 使います(奥側)

1番ピンは+5V、2番ピンはGNDまでは、前の1個だけのLEDのモジュールと同じです。 3~5番ピンが、それぞれ確認したい信号です。

1番ピンの5Vから 4.7KΩの抵抗を通して、各LEDのカソードにつなぎます。

(今回、2番ピンのGNDは使いません) 本当なら4素子の集合抵抗を使いと良かったでしょう。(ハンダが汚いのは目をつむってもらって・・・笑)

3番~5番ピンの各信号が、Hiなら消灯、LowならLEDが点灯するという「負論理」での テストLEDとして使えます。

超高輝度LEDを使うと、制限抵抗が4.7KΩ(電流にして1mA程度)でも十分 認識出来る程度に光ります。

これをさらに拡張して、基板上には10ピンのピンヘッダをハンダ付けしておいて使います。 (2つ前の写真の手前)

ここに LEDを8個乗せた小さな基板を作って挿します。

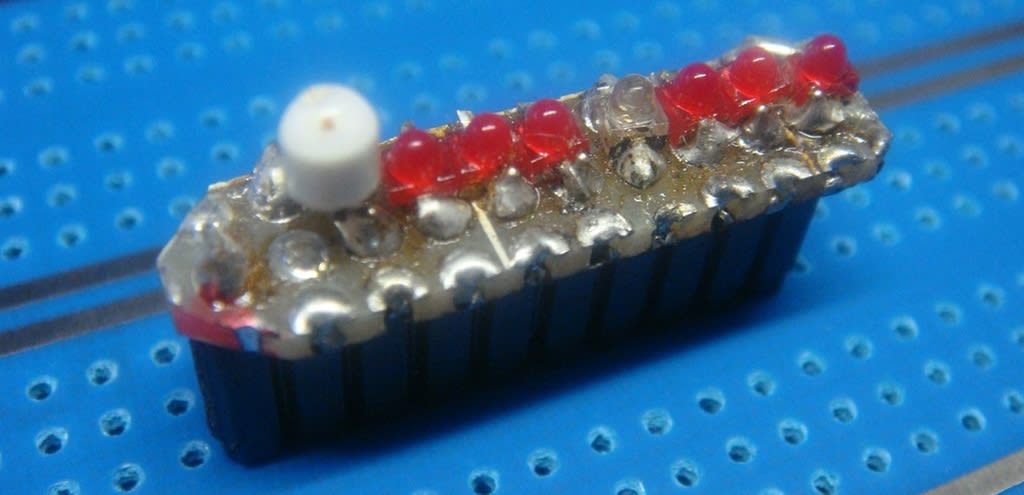

表側

表側LEDが大きいと ぎゅうぎゅう詰めですね? ま~「見た目」は我慢して。

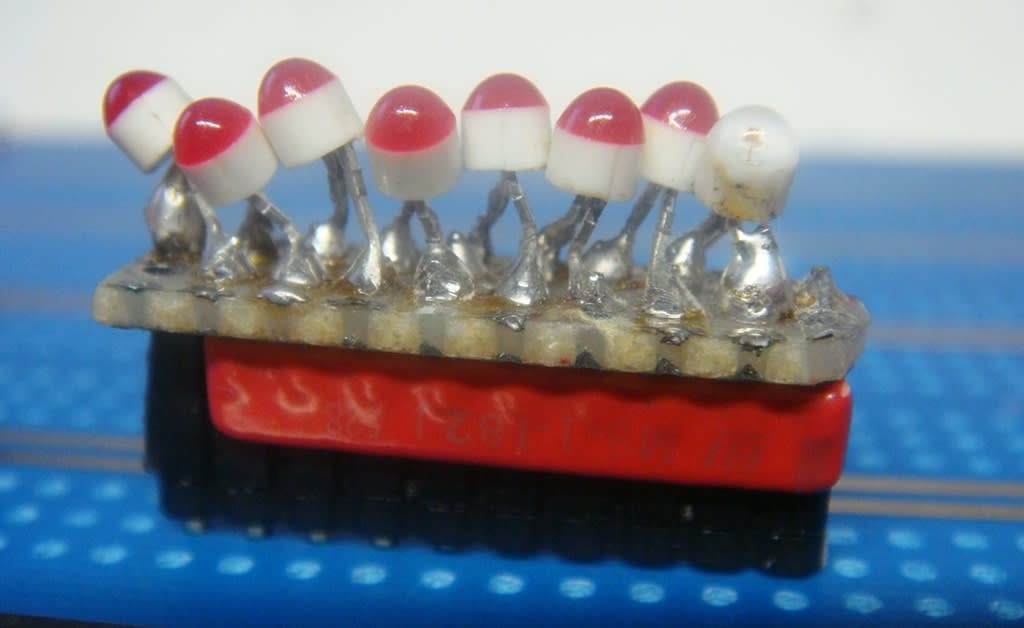

反対側

反対側ここはやはり面実装タイプのLEDを使うべきですね。

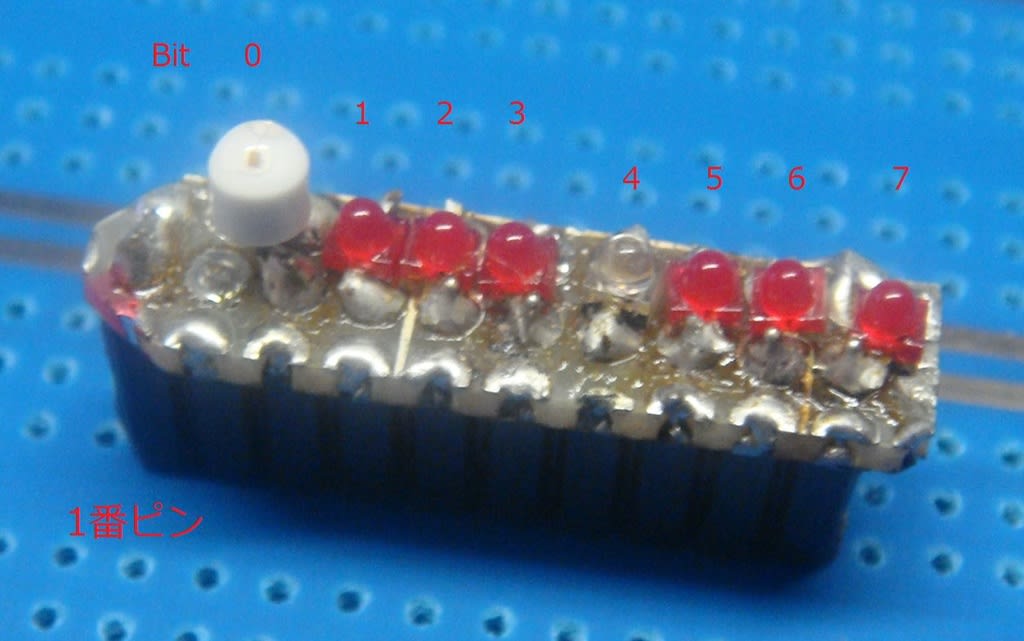

ピンの方向と LEDの配置は以下の通り。

8素子の集合抵抗 ↓ を使えば楽に配線できます。

0ビット目を大きなLEDにし、4ビット目も 分かりやすいように色を変えてみました。 これで 例えばCPUのデータ・ライン=8ビットの監視、確認ができます。

さすがにここまで来ると、回路図が無いと分かりづらいですね?

順次 公開して行きます

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます