<奈良佐保路 法蓮山 興福院(こんぶいん) >

<興福院 本堂>

住所 奈良県奈良市法蓮町881

電話 0742-22-2890

交通 近鉄奈良駅から「自衛隊前」、「西大寺」行き

「佐保小学校前」下車、徒歩5分

山号 法蓮山

宗旨 浄土宗

本尊 阿弥陀如来

創建 天平勝宝年間(749 - 757年)

開基 和気清麻呂あるいは藤原百川

* 拝観要予約

<大門とツアー参加者>

佐保山のなだらかな傾斜に美しい姿をとどめる

尼寺らしい御寺、それが興福院です。

佐保山とは、佐保川北方に広がる丘陵地帯の総称です。

また佐保路とは東大寺転害門から西に延びて

法華寺にいたるまでの道をさします。

転害門 法華寺

この興福院は観光案内本には小堀遠州好みの作庭が

美しい尼寺として紹介されています。

拝観は電話予約にてと記載されていますが、実際は電話しても

拝観を約束されることは非常に難しいと思ってください。

私自身、観光本の記載を真に受けて再三電話したのですが、

願いは一度もかないませんでした。

ところが、奈良交通の観光バス案内をみて驚きました。

「静寂の尼僧寺院と正暦寺」コースがしたてられていたのです。

静寂の尼僧寺院とは、この興福院と大和三門跡寺のひとつの

円照寺です。

申し込まない手はありません。

2010年2月10日。9時30分。

近鉄奈良駅前から観光バスにのってこの拝観ツアーは

はじまりました。

<大門から中門をのぞむ>

寺伝では天平勝宝年間(749 - 757年)に現近鉄尼ヶ辻駅近くに

創建されたといわれます。

安土桃山時代に小堀遠州が建物や庭に関与したといわれ、

現在の興福院の庭は遠州に息子の作といわれています。

まだ、春には早く、梅の枝に花はなく木々も寂しい色でしたが

4月には参道、そして佐保川沿いに桜が咲きほこり

5月にはサツキがとてもきれいとのこと。

いにしえより佐保山の佐保姫は春の女神といわれ、

「佐保山の佐保姫が息をふきかけると奈良に春がおとずれる」

といいます。

まさに大和の春は佐保山の興福院からですね。

<本堂扁額>

<本堂蛙股>

本堂にはご本尊である木心乾漆阿弥陀三尊像がまつられ

ています。

乾漆(かんしつ)とは、木彫に木屑漆(こくそうるし)を塗り

さらに削るという手法で、興福寺の阿修羅像がこの手法です。

この工法はこまやかな表情をつくりだすことが可能です。

天平時代のお作ですが、稚拙なところのない

たっぷりとしたお身体に慈悲深いお顔をもたれた

バランスのとれた御像です。

像高は90cm弱ですが、ふくよかなせいかもっと大きく

感じます。

説明によると明治の初めにかなりの

強引な補修がなされたとのことです。

余談になりますが、明治初期の補修は、従来のところどころ剥離

した傷のある表面をとりのぞかずに、その上に漆を厚く塗りこめる

といういい加減なものが多いと聞いています。

それはそれとして、この三尊の尊さは確かなものです。

残念ながら画像がありませんので寺もっちゃんさんのブログ、

「奈良の文化と芸術」をごらんください。三尊がアップされています。

本堂の庇には大きな蜂の巣(からっぽ)がぶらさがっていました。

老いた尼さんが蜂の巣をみて黄色い声を出して騒ぐのもいといとほし。

<客殿 檜皮葺の唐門>

<客殿より眺める>

<手水鉢>

<客殿>

江戸中期に建てられた客殿は保存状態がよく

入母屋造り檜皮葺の屋根の傾斜が美しく、

禅寺の方丈を思い起こさせます。

洗練された無駄な物がいっさいない気品がただよいます。

奈良で一番美しい尼寺とよばれるゆえんは

この客殿でしょうか。

<興福院の見どころ>

・御本尊 阿弥陀如来三尊坐像

・客殿の入母屋造り檜皮葺 屋根

・徳川綱吉の側室・瑞春院の寄進による

刺繍袱紗(江戸帛紗(ふくさ)

<佐保路の寺院>

・興福院

・不退寺

・海龍王寺

・法華寺

<奈良交通主催>

「静寂の尼僧寺院と正暦寺」バスツアー

2010.2.10

興福院→正暦寺→円照寺

*「静寂の尼僧寺院と正暦寺」ツアーはは2、3、12月開催されています。

奈良交通定期観光サイト

*木心乾漆は「もくしんかんしつ」と読みます。木心ではありませんが

三輪途道先生の木彫は乾漆つくりです。

興福院所蔵刺繍掛袱紗

*この項の画像の転載を禁じます。

* * * * *

<お知らせ>

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ マム印 日本のこと日本のもの(←クリック)に新装開店しました。

これからも宜しくお願いします。

マムより

<お知らせ>

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ(←クリック)に新装開店しました。

これからも宜しくお願いします。

マムより

<奈良 普門山 圓照寺>

住所 奈良市山町1312

交通 近鉄奈良駅より「山村町」行きバス

円照寺前下車徒歩5分

・ ・ ・ ・ ・

山号 普門山

宗派 臨済宗妙心寺派

本尊 如意輪観音

* 華道「山村御流」の家元

* 山門より先は非公開

円照寺を拝観したのは2010年2月10日のことです。

細かな雨が降りそぼる寒い日でした。

拝観不可で有名なこの御寺になぜ入ることができたか、

皆さん不思議にお思いのことと思います。

答はとても簡単です。

あまりどころか、殆ど知られていませんが

奈良交通が春先に観光バスをしたてています。

観光パンフレットに円照寺の名前を見つけた時は

小躍りしたものです。

この日、バスガイドさんが何度も何度も

「敷石から絶対足をはずさないでください」と

大声をだされたのが、静かな御寺に響き苦笑

したものです。

少しでも落ち度があればこの拝観ツアーは

中止になるらしく、バスガイドさんは

とても神経質でした。

そういうわけで、シダやらナラの木が生い茂る

参道脇に苔むした石段や獣道のような小道に

目がいっても、ひとり列をはなれることができず、

私は翌日もひとりでこの御寺へとやってきました。

昨日は20名ほどの人々と訪れたのですが、

その時でさえ、その森閑としたさまに

身をただしたのですが、ひとりだと

それに畏怖が加わります。

このようなところにて女性であるというのに

門跡として暮らすにはどれほどの修行をつめば

いとやすき心持になるのでしょう。

このお寺が人に知られるようになったきっかけは

昭和天皇の妹君

・・・謎につつまれた悲劇の皇女

(文春文庫)河原敏明著

の出版です。

この本の内容の真意はさだかではありませんが

驚くに値するものです。

・ ・ ・

前門跡山本静山尼(平成2年入寂)さまは

昭和天皇のお妹さま(絲子さま)。

末弟君三笠宮殿下と双子であったとのこと。

昔は双子は畜生腹といい、忌み嫌われた

といいます。

そのために絶対かん口令のもとに京都の

山本子爵家に里子にだされたといわれ

ています。

天皇家の血のまじったお子がうまれないように

との配慮で、8歳で得度しこの森閑とした寺で

小学校にも上がらず79歳の生涯を終えられて

います。

<山村御流お家元>

・ ・ ・

門の手前右に石段があります。

西国三十三所霊場です。

登りつめると弘法大師を祀る

大師堂がありました。

小雨は降りやまず寒く

小鳥のさえずりひとつきこない

空間です。

大師堂前には観音石仏が三十三体。

舟形を背にした浮彫の観音菩薩像は

どれひとつとして同じ顔がありません。

三島由紀夫の長編小説、「春の雪」「奔馬」

「暁の寺」「天人五衰」に出てくる月修寺は

この御寺をモデルとしています。

取材で、静山尼さまにあった三島は

「この世のものとも思えないほどの気品で

、ただ絶世の一語につきる」と言っています。

三島由紀夫は美しい女性を表現する時によく

「臈長けた(ろうたけた)」という言葉を

使いましたが、静山尼さまはまさに

臈長けたお方だったのでしょう。

弘法大師堂をあとにして

今度は参道の左のまるで獣道のような

坂をのぼりましょう。

シダと熊笹におおわれた小径をはいって行くのは

それだけでも心細いのですが、その路がいきなり開けたと

思うと、

全身が強張ってしまいました。

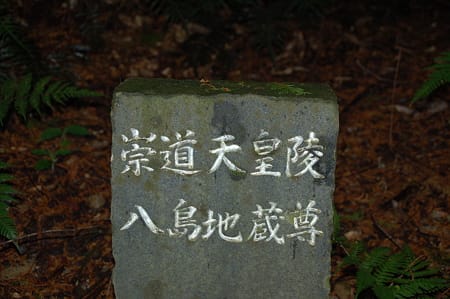

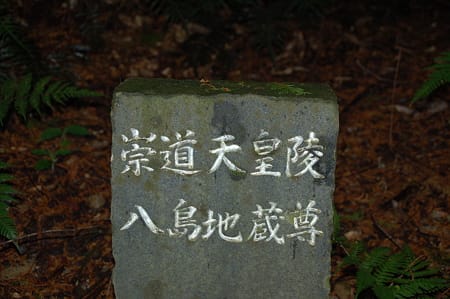

<円照寺八島地蔵尊 >

この先を進むと崇道天皇ご陵があるとの道標でしたが

さすがにこれ以上進む勇気がなく、

この参道散策はここにておしまいです。

普門山 圓照寺 いかがでしたか。

拝観をお望みの方は、

今季の奈良交通の円照寺ツアーは2月9日16日23日/3月1日

です。0742-22-5110に問い合わせてみてください。

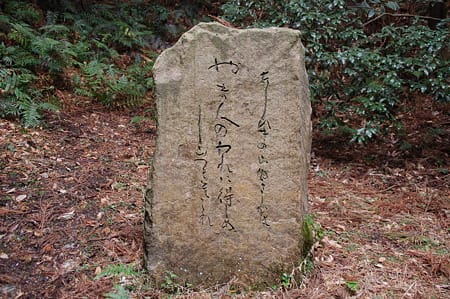

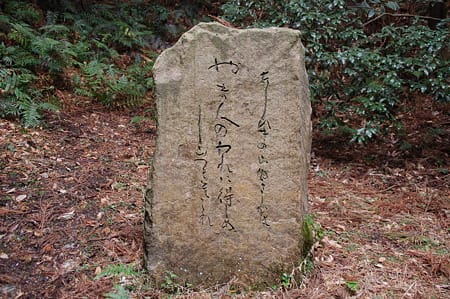

あしひきの山ゆきしかば

やま人の われに得しめし

山つとぞこれ

前回/次回

*掲載画像および文章の転載を禁じます。

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ(←クリック)に新装開店しました。

これからも宜しくお願いします。

マムより

<奈良 普門山 圓照寺>

住所 奈良市山町1312

交通 近鉄奈良駅より「山村町」行きバス

円照寺前下車徒歩5分

・ ・ ・ ・ ・

山号 普門山

宗派 臨済宗妙心寺派

本尊 如意輪観音

* 華道「山村御流」の家元

* 山門より先は非公開

円照寺を拝観したのは2010年2月10日のことです。

細かな雨が降りそぼる寒い日でした。

拝観不可で有名なこの御寺になぜ入ることができたか、

皆さん不思議にお思いのことと思います。

答はとても簡単です。

あまりどころか、殆ど知られていませんが

奈良交通が春先に観光バスをしたてています。

観光パンフレットに円照寺の名前を見つけた時は

小躍りしたものです。

この日、バスガイドさんが何度も何度も

「敷石から絶対足をはずさないでください」と

大声をだされたのが、静かな御寺に響き苦笑

したものです。

少しでも落ち度があればこの拝観ツアーは

中止になるらしく、バスガイドさんは

とても神経質でした。

そういうわけで、シダやらナラの木が生い茂る

参道脇に苔むした石段や獣道のような小道に

目がいっても、ひとり列をはなれることができず、

私は翌日もひとりでこの御寺へとやってきました。

昨日は20名ほどの人々と訪れたのですが、

その時でさえ、その森閑としたさまに

身をただしたのですが、ひとりだと

それに畏怖が加わります。

このようなところにて女性であるというのに

門跡として暮らすにはどれほどの修行をつめば

いとやすき心持になるのでしょう。

このお寺が人に知られるようになったきっかけは

・・・謎につつまれた悲劇の皇女

(文春文庫)河原敏明著

の出版です。

この本の内容の真意はさだかではありませんが

驚くに値するものです。

・ ・ ・

前門跡山本静山尼(平成2年入寂)さまは

昭和天皇のお妹さま(絲子さま)。

末弟君三笠宮殿下と双子であったとのこと。

昔は双子は畜生腹といい、忌み嫌われた

といいます。

そのために絶対かん口令のもとに京都の

山本子爵家に里子にだされたといわれ

ています。

天皇家の血のまじったお子がうまれないように

との配慮で、8歳で得度しこの森閑とした寺で

小学校にも上がらず79歳の生涯を終えられて

います。

<山村御流お家元>

・ ・ ・

門の手前右に石段があります。

西国三十三所霊場です。

登りつめると弘法大師を祀る

大師堂がありました。

小雨は降りやまず寒く

小鳥のさえずりひとつきこない

空間です。

大師堂前には観音石仏が三十三体。

舟形を背にした浮彫の観音菩薩像は

どれひとつとして同じ顔がありません。

三島由紀夫の長編小説、「春の雪」「奔馬」

「暁の寺」「天人五衰」に出てくる月修寺は

この御寺をモデルとしています。

取材で、静山尼さまにあった三島は

「この世のものとも思えないほどの気品で

、ただ絶世の一語につきる」と言っています。

三島由紀夫は美しい女性を表現する時によく

「臈長けた(ろうたけた)」という言葉を

使いましたが、静山尼さまはまさに

臈長けたお方だったのでしょう。

弘法大師堂をあとにして

今度は参道の左のまるで獣道のような

坂をのぼりましょう。

シダと熊笹におおわれた小径をはいって行くのは

それだけでも心細いのですが、その路がいきなり開けたと

思うと、

全身が強張ってしまいました。

<円照寺八島地蔵尊 >

この先を進むと崇道天皇ご陵があるとの道標でしたが

さすがにこれ以上進む勇気がなく、

この参道散策はここにておしまいです。

普門山 圓照寺 いかがでしたか。

拝観をお望みの方は、

今季の奈良交通の円照寺ツアーは2月9日16日23日/3月1日

です。0742-22-5110に問い合わせてみてください。

あしひきの山ゆきしかば

やま人の われに得しめし

山つとぞこれ

前回/次回

*掲載画像および文章の転載を禁じます。

<奈良 普門山 圓照寺>

住所 奈良市山町1312

交通 近鉄奈良駅より「山村町」行きバス

円照寺前下車徒歩5分

・ ・ ・ ・ ・

山号 普門山

宗派 臨済宗妙心寺派

本尊 如意輪観音

* 華道「山村御流」の家元

* 山門より先は非公開

菱形の敷石を踏み外さないように足をすすめます。

築地塀(ついじべい)には5本の定規筋(じょうぎすじ)

がみられます。

5本筋は最高格式をあらわすもです。

大伽藍があるわけではありません。

唐破風の玄関、築地塀の向うに見える

茅葺が本堂円通殿です。

茅葺の茅がずいぶん痛んでいますが、

カラスが巣の材料に抜いていくのだそうです。

<寝殿造の書院の唐破風の玄関 >

境内に入ってみましょう。

禅寺に通じるような簡素な造りです。

<阿弥陀堂>

<鎮守様>

<本堂 円通殿>

<円通殿 扁額>

円通殿扁額の隣には

第六世門主の伏見宮文秀女王の御筆で

「みほとけの深き誓いの池水に心の月の影ぞ浮かべる」

という額がかかっています。

*「奈良の寺社観光」さんより額の内容をご教示いただいた

ことを明記します。

<向拝 天井>

豪奢・華美なところは一切ありません。

質実な美しさです。

『禅寺に通じるような簡素』なと記しましたが

禅寺は内部にはいると、襖や天井なんどに

豪奢な飾りをするものですが、この御寺は

内部にいたるまで簡素です。

本尊を安置する厨子は重厚ではあるけれど、

きらびやかなところはありません。

金色に輝く天蓋もなければ柱に極楽が描かれている

わけでもありません。

しかし、厨子の欄間の木の彫りの見事なこと。

深くうがたれ唐草の意匠。

誰彼に見せることを意識せずに、我祈りだけを

思う空間として非常に豊かです。

私にとって問題だったのは、この円照寺のご本尊さまです。

門跡寺なら法華寺さんのように

十一面観音菩薩さまがお似合いだと思って

いたのですが、こちらのご本尊は、エロス

漂う木造如意輪菩薩さまです。

8歳で得度されてつらいことは語りきれない

ほどあったはずの山本静山尼さまは、

「悲しいときもうれしいときもご本尊の観音様にだけ

そのことをお話ししてきました。

私を慰め励ましてくださった観音様。今も観音様は

私の心の母です」

とおしゃっています。

母としておすがりするには如意輪さんは?・・・

と、

首を傾げていた私は、実際に円照寺さんのご本尊の

木造如意輪観音菩薩様を拝顔して、氷解しました。

厨子のなかにおいでの如意輪観音さまはそれはそれは

美しくお優しいお顔をしておいででした。

いままで如意輪さんを何度か拝顔していますが、

このような高貴なお方ははじめてです。

如意輪さん特有のなまめかしさはなく

慈しみをふくんだ綺麗なお方でした。

このご本尊ならば静山尼さまはひたすら

祈られたでしょう。

幼くしてこの寺に入られた静山尼さまは

幼心にこの美しさに圧倒されたのでは

ないでしょうか。

↑この写真は「昭和天皇の妹君」から転載したものです。

写真では如意輪さんの気高い美しさが醸し出されて

いず、残念です。

この如意輪さんの宝冠がまた見事なもの

でした。中がくりぬかれ化仏がまつられて

います。

光背もシンプルですが躍動的です。

この御本尊前には「古い青銅の獅子」のような

思わず笑みを浮かべたくなるような獣の像が

おかれていました。

美しい御本尊とこの像の不均等がとても

印象に残っています。

<奥殿のお坪>

なんともいえない冴え冴えとした空間。

円照寺は

加えていく美ではなく引いていく美。

を、

具現化しているお寺さんです。

次回は参道を散策しながら静山尼様のことをお話しましょう。

昭和天皇の妹君

・・・謎につつまれた悲劇の皇女

(文春文庫)河原敏明著

前回/次回

*掲載画像および文章の転載を禁じます。

*円通殿扁額の隣の額の記載されている内容が不明でしたが

「奈良の寺社観光」さんのウエブを参考にさせていただきました。

* * *

<お知らせ>

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ(←クリック)に新装開店しました。

これからも宜しくお願いします。

マムより

住所 奈良市山町1312

交通 近鉄奈良駅より「山村町」行きバス

円照寺前下車徒歩5分

・ ・ ・ ・ ・

山号 普門山

宗派 臨済宗妙心寺派

本尊 如意輪観音

* 華道「山村御流」の家元

* 山門より先は非公開

菱形の敷石を踏み外さないように足をすすめます。

築地塀(ついじべい)には5本の定規筋(じょうぎすじ)

がみられます。

5本筋は最高格式をあらわすもです。

大伽藍があるわけではありません。

唐破風の玄関、築地塀の向うに見える

茅葺が本堂円通殿です。

茅葺の茅がずいぶん痛んでいますが、

カラスが巣の材料に抜いていくのだそうです。

<寝殿造の書院の唐破風の玄関 >

境内に入ってみましょう。

禅寺に通じるような簡素な造りです。

<阿弥陀堂>

<鎮守様>

<本堂 円通殿>

<円通殿 扁額>

円通殿扁額の隣には

第六世門主の伏見宮文秀女王の御筆で

「みほとけの深き誓いの池水に心の月の影ぞ浮かべる」

という額がかかっています。

*「奈良の寺社観光」さんより額の内容をご教示いただいた

ことを明記します。

<向拝 天井>

豪奢・華美なところは一切ありません。

質実な美しさです。

『禅寺に通じるような簡素』なと記しましたが

禅寺は内部にはいると、襖や天井なんどに

豪奢な飾りをするものですが、この御寺は

内部にいたるまで簡素です。

本尊を安置する厨子は重厚ではあるけれど、

きらびやかなところはありません。

金色に輝く天蓋もなければ柱に極楽が描かれている

わけでもありません。

しかし、厨子の欄間の木の彫りの見事なこと。

深くうがたれ唐草の意匠。

誰彼に見せることを意識せずに、我祈りだけを

思う空間として非常に豊かです。

私にとって問題だったのは、この円照寺のご本尊さまです。

門跡寺なら法華寺さんのように

十一面観音菩薩さまがお似合いだと思って

いたのですが、こちらのご本尊は、エロス

漂う木造如意輪菩薩さまです。

8歳で得度されてつらいことは語りきれない

ほどあったはずの山本静山尼さまは、

「悲しいときもうれしいときもご本尊の観音様にだけ

そのことをお話ししてきました。

私を慰め励ましてくださった観音様。今も観音様は

私の心の母です」

とおしゃっています。

母としておすがりするには如意輪さんは?・・・

と、

首を傾げていた私は、実際に円照寺さんのご本尊の

木造如意輪観音菩薩様を拝顔して、氷解しました。

厨子のなかにおいでの如意輪観音さまはそれはそれは

美しくお優しいお顔をしておいででした。

いままで如意輪さんを何度か拝顔していますが、

このような高貴なお方ははじめてです。

如意輪さん特有のなまめかしさはなく

慈しみをふくんだ綺麗なお方でした。

このご本尊ならば静山尼さまはひたすら

祈られたでしょう。

幼くしてこの寺に入られた静山尼さまは

幼心にこの美しさに圧倒されたのでは

ないでしょうか。

↑この写真は「昭和天皇の妹君」から転載したものです。

写真では如意輪さんの気高い美しさが醸し出されて

いず、残念です。

この如意輪さんの宝冠がまた見事なもの

でした。中がくりぬかれ化仏がまつられて

います。

光背もシンプルですが躍動的です。

この御本尊前には「古い青銅の獅子」のような

思わず笑みを浮かべたくなるような獣の像が

おかれていました。

美しい御本尊とこの像の不均等がとても

印象に残っています。

<奥殿のお坪>

なんともいえない冴え冴えとした空間。

円照寺は

加えていく美ではなく引いていく美。

を、

具現化しているお寺さんです。

次回は参道を散策しながら静山尼様のことをお話しましょう。

・・・謎につつまれた悲劇の皇女

(文春文庫)河原敏明著

前回/次回

*掲載画像および文章の転載を禁じます。

*円通殿扁額の隣の額の記載されている内容が不明でしたが

「奈良の寺社観光」さんのウエブを参考にさせていただきました。

* * *

<お知らせ>

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ(←クリック)に新装開店しました。

これからも宜しくお願いします。

マムより

<お知らせ>

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ(←クリック)に新装開店しました。

宜しくお願いします。

マムより

<奈良 普門山 圓照寺>

奈良市山町1312

近鉄奈良駅より「山村町」行きバス

円照寺前下車徒歩5分

山号 普門山

宗派 臨済宗妙心寺派

本尊 如意輪観音

* 華道「山村御流」の家元

* 山門より先は非公開

円照寺は

斑鳩の中宮寺、佐保路の法華寺と共に大和三門跡

と呼ばれる皇族や元貴族が住職を務める門跡寺院

です。

歴史的は三門跡寺のなかで一番新しい・・・、

といっても1640年、後水尾天皇の第1皇女であった文智女王

が出家されて庵を結ばれたのがはじめの古刹です。

この円照寺は、奈良市郊外の山村(やまむら)にまるで身を

かくすようにひっそりと堂宇を展開しています。

一般に知られるようになったのは三島由紀夫の

最後の作となった「豊饒の海(ほうじょうのうみ)」

4部作のなかに登場する月修寺はこの円照寺が

モデルということが広まったことと、

前門跡山本静山尼(平成2年入寂)さまが

昭和天皇のお妹(絲子さま)ではないかという

本が出版されたこと、

昭和天皇の妹君

・・・謎につつまれた悲劇の皇女

(文春文庫)河原敏明著

に、つきるように思います。

近鉄奈良駅前から山村行きのバスに乗り

20分ほどで、円照寺バス停に到着します。

運賃は200円。

奈良駅からさほど遠いとはいえないのに

なにもない淋しい風景です。

バスを降りると整然とした石畳の参道が目の前に

あらわれます。

あたりはとても静かで1歩足が進むごとに

世俗から遠のいていくのがわかります。

昭和天皇の妹ではといわれた静山尼さまは

8才にして京都の男爵であった養父母の

もとから離されて得度をされ、この森閑とした寺で

小学校にも上がらず79歳の生涯を終えられて

います。

*沼があった。沼辺の大きな栗の強い緑のかげに休んだのであるが、

風ひとつなくて、水すましの描く青黄いろい沼の一角に、

枯れた松が横倒しになって、橋のように懸っているのを見た。*

三島由紀夫の4部作の<天人五衰>のなかの描写通り

参道右手に青緑色の陰鬱な沼が広がっていました。

石畳は砂利となり

先に進むにつれて緑は濃くのしかかり

空気がすべてを拒絶するような冷たいものに

変わっていくのを感じます。

*その杉木立の暗みの中を、白い蝶がよろめき飛んだ。

点滴のように落ちた日ざしのために燦と光る羊歯の上を、

奥の黒門のほうへ、低くよろばい飛んだ。<天人五衰>より*

お小さかった静山尼さまは乳母に連れられて

この寺に入られたその夜、乳母と布団に

入られて寝入られたといいます。

夜中に目が覚めると乳母がいない・・・。

泣き叫びながら部屋から部屋を探したと

後年記述されています。

*車寄せの陸舟松が奥に見透かされる山門に立ったとき、現実に自分の身が

ここにあることを本多は殆ど信じかねた。<天人五衰より>*

参道入り口には通行禁止の立て看板。

そして山門にも拝観不可の札。

が、

その流麗な文字ゆえにか嫌な気持ちは

一切おきません。

次回は山門をくぐり境内をご案内します。 次回

*この項の画像の転載を禁じます。

ブログお引っ越ししました。お引っ越し先はfc2ブログです。

コチラ(←クリック)に新装開店しました。

宜しくお願いします。

マムより

<奈良 普門山 圓照寺>

奈良市山町1312

近鉄奈良駅より「山村町」行きバス

円照寺前下車徒歩5分

山号 普門山

宗派 臨済宗妙心寺派

本尊 如意輪観音

* 華道「山村御流」の家元

* 山門より先は非公開

円照寺は

斑鳩の中宮寺、佐保路の法華寺と共に大和三門跡

と呼ばれる皇族や元貴族が住職を務める門跡寺院

です。

歴史的は三門跡寺のなかで一番新しい・・・、

といっても1640年、後水尾天皇の第1皇女であった文智女王

が出家されて庵を結ばれたのがはじめの古刹です。

この円照寺は、奈良市郊外の山村(やまむら)にまるで身を

かくすようにひっそりと堂宇を展開しています。

一般に知られるようになったのは三島由紀夫の

最後の作となった「豊饒の海(ほうじょうのうみ)」

4部作のなかに登場する月修寺はこの円照寺が

モデルということが広まったことと、

前門跡山本静山尼(平成2年入寂)さまが

昭和天皇のお妹(絲子さま)ではないかという

本が出版されたこと、

・・・謎につつまれた悲劇の皇女

(文春文庫)河原敏明著

に、つきるように思います。

近鉄奈良駅前から山村行きのバスに乗り

20分ほどで、円照寺バス停に到着します。

運賃は200円。

奈良駅からさほど遠いとはいえないのに

なにもない淋しい風景です。

バスを降りると整然とした石畳の参道が目の前に

あらわれます。

あたりはとても静かで1歩足が進むごとに

世俗から遠のいていくのがわかります。

昭和天皇の妹ではといわれた静山尼さまは

8才にして京都の男爵であった養父母の

もとから離されて得度をされ、この森閑とした寺で

小学校にも上がらず79歳の生涯を終えられて

います。

*沼があった。沼辺の大きな栗の強い緑のかげに休んだのであるが、

風ひとつなくて、水すましの描く青黄いろい沼の一角に、

枯れた松が横倒しになって、橋のように懸っているのを見た。*

三島由紀夫の4部作の<天人五衰>のなかの描写通り

参道右手に青緑色の陰鬱な沼が広がっていました。

石畳は砂利となり

先に進むにつれて緑は濃くのしかかり

空気がすべてを拒絶するような冷たいものに

変わっていくのを感じます。

*その杉木立の暗みの中を、白い蝶がよろめき飛んだ。

点滴のように落ちた日ざしのために燦と光る羊歯の上を、

奥の黒門のほうへ、低くよろばい飛んだ。<天人五衰>より*

お小さかった静山尼さまは乳母に連れられて

この寺に入られたその夜、乳母と布団に

入られて寝入られたといいます。

夜中に目が覚めると乳母がいない・・・。

泣き叫びながら部屋から部屋を探したと

後年記述されています。

*車寄せの陸舟松が奥に見透かされる山門に立ったとき、現実に自分の身が

ここにあることを本多は殆ど信じかねた。<天人五衰より>*

参道入り口には通行禁止の立て看板。

そして山門にも拝観不可の札。

が、

その流麗な文字ゆえにか嫌な気持ちは

一切おきません。

次回は山門をくぐり境内をご案内します。 次回

*この項の画像の転載を禁じます。

京都合気道教室のお知らせ

<烏丸御池稽古会のご案内>

指導・財団法人合気会所属合気道四段入江康仁(早稲田大学合気道会45代主将)

地下鉄烏丸線、東西線烏丸御池駅すぐの所に、合気道稽古会を開設しました。

子供から大人まで、呼吸法を大切に、心と身体の健康のため、楽しく稽古を行っていきます。

体験稽古を受け付けておりので、ぜひご参加下さい。

小学生未満のお子様についはご相談下さい。

稽古場所

スタジオ ヒラルダ 永和ビル地下1階

地下鉄烏丸線 地下鉄東西線

烏丸御池駅より徒歩1分

稽古日 毎週土曜日 稽古時間

15:00~16:10

16:30~18:00

稽古場所 スタジオ ヒラルダ

体験稽古のお申し込みやご質問等、お気軽にどうぞ。

この道場の他、京都旧武徳殿、京都新聞文化センター、亀岡市、

大津市、東京都武蔵野市にて開場しておりますので興味のある方はホームページをごらんください。

電話 075-842-0033

携帯電話 090-4839-5480

メール iriedojo@gmail.com

ホームページ

http://www.geocities.jp/aikido_iriedojo/karasuma.html

指導・財団法人合気会所属合気道四段入江康仁(早稲田大学合気道会45代主将)

地下鉄烏丸線、東西線烏丸御池駅すぐの所に、合気道稽古会を開設しました。

子供から大人まで、呼吸法を大切に、心と身体の健康のため、楽しく稽古を行っていきます。

体験稽古を受け付けておりので、ぜひご参加下さい。

小学生未満のお子様についはご相談下さい。

稽古場所

スタジオ ヒラルダ 永和ビル地下1階

地下鉄烏丸線 地下鉄東西線

烏丸御池駅より徒歩1分

稽古日 毎週土曜日 稽古時間

15:00~16:10

16:30~18:00

稽古場所 スタジオ ヒラルダ

体験稽古のお申し込みやご質問等、お気軽にどうぞ。

この道場の他、京都旧武徳殿、京都新聞文化センター、亀岡市、

大津市、東京都武蔵野市にて開場しておりますので興味のある方はホームページをごらんください。

電話 075-842-0033

携帯電話 090-4839-5480

メール iriedojo@gmail.com

ホームページ

http://www.geocities.jp/aikido_iriedojo/karasuma.html