今日イタリアでは国民投票が行われます。

ということで、土曜日お仕事がお休みになってしまったので、急きょまたRomaへ向かいました。

最近2週間おきに行ってる気がする…その度に新しい発見があるので良いのですが。

Romaは腐ってもRoma、(腐ってない、腐ってない)永遠の首都なんです。すごいですねぇ、どれだけのお宝を抱えているんだか。

フィレンツェにはこういう新し発見というのがないんですよね。

日帰りでも良かったのですが、2日にオペラが有ることが分かったので、泊まりに。

ただギリギリにチケットを買ったので、全然見えない席でした。

金曜日はちょっと郊外に行っていたのですが、昨日はまずこちらへ。

前回Romaに来た時に訪れたSs.Giovanni e PaoloにあるCase romane del Celioでここの話を知って、見たい!となった場所です。

場所はPalazzo Colona(コロナ宮)の裏(隣?)、Piazza Veneziaのそばです。

何度もこの前は通っているはずなのに、こんなに大きな教会があることも気が付かなかった。

主祭壇方向。

この教会の中にCappella Bessarione(ベッサリオーネ礼拝堂)があります。

Basilica dei Santi Apostliです。

受付にお姉さんが座っていたので、正面から写真を撮れず…この後ろのドアの中にあります。

予約が必要なのかと思ってメールしたのに返事がなかったので、直接来ました。(必要ないいって返事くれよ~)

空いているのは金曜日と土曜日の午前中9時から12時のみ。

入場料は4€です。

入り口でお姉さんが簡単に説明してくれた…けど忘れちゃったので、もらった説明を読みますね。

ここは最近修復を終えて、一般に公開されるようになったそうです。

中に入ってびっくり~狭っ。

いやいや、すごい迫力です。

ここはCardinal Bessario(ベッサリオ枢機卿)のお墓として作られた礼拝堂で聖母、聖ミカエル、洗礼者ヨハネ、エウジェニアに捧げられたもので、

ローマの1400年代の絵画史において、とても重要な場所の1つです。

フレスコ画は1464年から1468年の間にMelozzo da Forlì`の協力でAntoniazzo Romanoによって描かれたものです。

Antoniazzo Romanoって誰?と思ったら結構有名人でした。Wikipediaに日本語の説明が有るくらいだから…

1464年教皇の元で働き始めたAntoniazzo Romanoは 1470年代バチカン宮殿の装飾を、ペルジーノ、メロッツォ・ダ・フォルリ、ドメニコ・ギルランダイオらと共に手掛けている。

記録されている最初の作品は

サンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ教会のために描いた『受胎告知』(1482年)

この教会にはMelozzoと共にフレスコ画を描いている…って知らなかったわ。

閉所は平気なんだけど、ここはかなり狭い。

1メートルくらいの幅しかないので礼拝堂?と言う感じですが、ここは1545年既に石膏で埋められてしまっています。

何でもテベレ川の氾濫とかドイツ人傭兵の略奪が起こったせいで礼拝堂自体かなり痛めつけられていたところに、

Cappella Odescalchiを1719年から1723年の間に建てたことで、完全にこの礼拝堂は闇に葬られてしまいました。

多少残された記録から、再び日の目を見たのが1959年。

建築家Clemente Busiri Viciが隣接するPalazzo Colonnaの修繕をしていた時のことでした。

まずフレスコ画を見上げる前に、自分の足元を見てみましょう。

教会の古い構造が分かるようになっています。

1996年の調査で礼拝堂は3層からなっていたそうです。

一番古いのは6世紀後半教皇Pelagio I,Giovanni IIの時期のもの現在より1.4メートル低い位置で、

2層目は現在より80センチ下でこの位置からフレスコ画が始まっていることから、1400年代はこの位置が教会の基盤だったと考えられます。

更に現在では位置がちょっと上に移動していますが、聖母子像が置かれたニッチもこの位置に有ったようです。

現在ここに描かれているのはコピー、Antoniazzoが描いた本物は教会入ってすぐの右側の礼拝堂に置かれています。

1500年代末から1600年の初めにかけて礼拝堂の床を再び上げることになり、下部のAntoniazzoのフレスコは破壊、

現在では大して価値のない聖女EugeniaとClaudiaが描かれています。

3層目はOdescalchi礼拝堂建築前のものです。

このフレスコ画の描かれた丁度後ろの壁が開いていて、こんなものが見えていました。

Porfido rosso、赤い斑岩で出来た桶。ローマ帝国時代のもです。

これすごく貴重なもので、何故かというとこの石の色がrosso porporaと言って日本語では貝紫、英語だとロイヤルパープルというそうですが、この赤は教皇の色なんです。

実際の石の色とはかなり違いますけどね。

更に写真ではよくわからないのですが、枢機卿たちが身に着けている赤とも違うはず。

とはいえ、赤は当然血の色、殉教者の流す血の象徴で、殉教は忠誠の証。

最初の殉教者であるSan Pietroが初代の教皇。

こういう流れで教皇はこの血の色をいつも身に着けることになったらしいです。

勿論愛の象徴でもありますよ。

もう少しこの貝紫のことを続けます。

Wikipediaから引用してしまいますが、

英語では王者の紫といわれるロイヤルパープルをさす。フェニキアのティルスで多く生産されたことからティリアンパープル、「フェニキアの紫」ともよばれ、"born in the purple"(または "born to the purple")という英語は「王家に生まれた」という意味を指す。しかし乱獲のためか原料の貝が減少したことにより、後には王家の色といえばロイヤルブルー(en)と呼ばれる濃い青に変わっている。

貝紫の名前はアッキガイ科の分泌物を染料としてもちいたことに由来し、紀元前1600年ごろから古代東地中海のフェニキア諸都市は地中海産のシリアツブリガイ (Bolinus brandaris) を用いた染物をはじめ、紀元前1000年ごろには高価な特産物として輸出して経済的に繁栄し、ローマ帝国などでは非常に高価な染物として特権階級にふさわしいものともてはやされた。

なかでも、カエサルの紫のマント、プトレマイオス朝エジプトの女王クレオパトラ7世の旗艦の帆がこの貝紫に染められていたことは有名で、新約聖書「マルコによる福音書」でイエスが着せ掛けられた紫(「マタイによる福音書」では緋色)の王者を象徴する衣もおそらく貝紫であっただろうとされる。

染料として貴重であったことも要因とされるが、当時、貝紫で染められた物には「力が宿る」と信じられており、多くの権力者たちが禁色として、一般の人間の使用を禁じた。

ティルスでは貝紫での染織を秘伝としたため、ローマ人たちはこの貝紫の製法を知らず何度も国産化を試みたが成功しなかった。

1世紀頃、ティルス紫で二回染めた羊毛およそ1ポンドに対して、ローマ人は1,000デナリウスを支払っていたという。ローマ人の中では「ある種の魚の尾の血で染める」など間違った製法を信じているものもいた。

フェニキアにおける伝承では、「メルカルト神が牧羊犬を連れて海岸を散歩していると、犬が戯れて巻貝を噛み砕いた。すると、海岸の太陽にさらされて貝の血で染まった犬の鼻先は紫になりメルカルトを驚かせた。メルカルト神の愛人であったティルスのニンフがそれを見て自らの衣を染めるために紫の染料をねだったので、メルカルト神は愛人の願いにこたえてティルスにたくさんの巻貝を住まわせてやった」というものである。

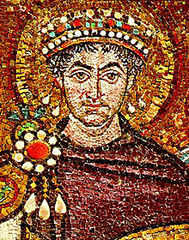

ビザンティン帝国(東ローマ帝国)でも皇帝や皇后、高位の聖職者の服の色として親しまれ、モザイクにも

この桶というか…なんかピンとする日本語がないのだが、この石の箱(やっぱりおかしいか?)は元々聖女EugeniaとClaudiaの聖遺物を入れるために作られたもので、

9世紀にラティーナ街道に有ったApronianoの墓地からこの教会に移動されたものです。

Eugeniaはローマ皇帝Gallieno とValerianoの時代に殉教、ClaudiaはMassimino Cesare (309-313)の時代に殉教しています。

聖遺物はここにはなかったですね。

ということで長くなったので、メインディッシュのフレスコ画についてはまた次回。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます