3連休も最終日です。

あ~あたり前ですが、働いていると、土日ってあっという間。

連休ってありがたいですわ。

さて、この連休はお天気が良くて何よりですね。

初日の土曜日、辻堂まで行ってきました。

というのも、先週の新聞に「藤沢浮世絵館」なる場所で「北斎と北斎派の江の島」展という展覧会をやっているという記事を見つけたから。

なんと入場無料!

無料?大したことないんじゃない?と思いながらも、まぁ無料ですからということで行ってみました。

Google mapに嘘をつかれてちょっと遠回りをしてしまったのですが、非常に立派なビルの7階

このビルには塾やスポーツクラブなど子供のための施設が多く入っています。

7階に到着。

なんでも2年前にオープンしたそうです。だから知らなかったのね。

こんな立派な施設なのに、無料ってどういうことなんだろう???

休日なので、さすがに人はいましたが、ぼちぼち。もったいないな。

ここ、間違いなく1000円位の入場料取れるレベルです。

なんでも藤沢市が、市民の郷土への愛着を育み、文化の向上に寄与することを目的として、東海道藤沢宿や江の島の浮世絵をはじめとした郷土資料の鑑賞ができる施設として作った場所なんだそうです。

1980年(昭和55年)、市制40周年を記念して、日本大学元総長の呉文炳(くれふみあき)氏が江ノ島浮世絵等の寄付してくれ、その後郷土資料の一環として、藤沢宿、江の島を題材とした浮世絵や、関連資料を収集してきたものがここのコレクションだそうです。

展示作品のレベルは非常に高いです。

実際昨年ローマで見た「北斎展」にも出展されてたのと同じ渓斎英泉のすごろくが有りました。

これは英泉ではなく歌川芳豊のもの。

写真はフラッシュなしでOKなので、地元が描かれた部分をアップにして撮りました。

現在展示されているのは66点。

もしかしたら「版」があまりいいものではないのかもしれないけど、それでもたっぷり、見ごたえありますよ。

いくつか気になったものを紹介。

写り込みを気にしながら写真撮ったけど、オフィシャルサイトに作品と解説が出ていました。

う~んますます何でこれで無料なんだろう…すごいな。

今は「北斎と北斎はの江の島」というテーマで特別展が行われていまるのですが、フロアーは3部門に分かれています。

まず初めは東海道五十三次コーナーで「人物東海道」で巡る五十三次です。

ぼけぼけ写真ですが、お許しを。

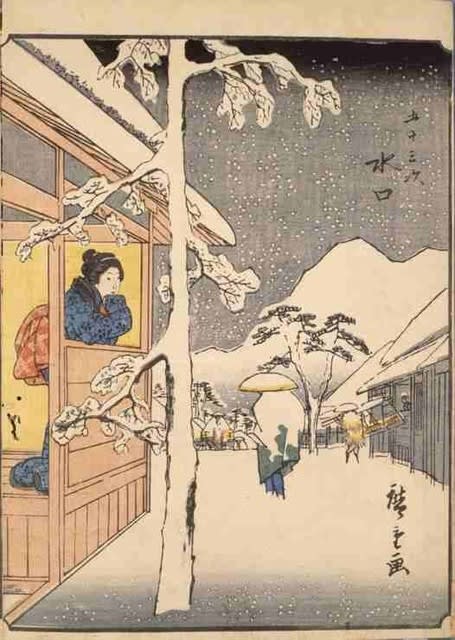

こちらのコーナーは全て歌川広重

私の一押しはこれかな、季節がらもあるし。

これは水口(みなぐち)の宿。

”雪景色の宿場の町並みを、画面手前の茶屋から女性が眺めています。

このシリーズは、人物を大きく中心に描いているため、一般に人物東海道と呼ばれます。”

(解説はオフィシャルサイトより抜粋)

他にも「五十三次」中27枚が展示されていました。

そして2番目は藤沢宿コーナー

「双六でたどる日本の名所」「2代広重の描いた東海道の風景」です。

だから何枚か双六が出てたのね。

また

ロビーでは実際双六が出来るような場所もありました。

このコーナーで一番気になったのはこれ

二代 歌川広重(重宣)の「東海道五拾三駅 吉原 左り富士」、藤沢宿名所(江の島・遊行寺・四ッ谷・南湖)

知らなかった、というより考えたこともなかったのですが、東海道を江戸から京都へ向かう時は太平洋側に沿って進むため、普通は富士山は右側に見える。

しかし道が大きく湾曲している場所は、左側に富士が見え、そのことを「左富士(ひだりふじ)」と呼ぶんだそうです。

そして東海道で左富士が見える場所は、この吉原(よしわら)と、茅ヶ崎(ちがさき)の南湖(なんご)の2か所なんだそうです。

ちなみに箱根駅伝でも有名な権田坂の先にも左富士が見えるポイントがあるそうです。

3番目は江の島コーナーで「江の島と弁財天」のテーマで展示されています。

面白かったのは、江の島の御開帳は居開帳と出開帳の2種類があったという話。

居開帳は江の島で、出開帳は亥年と巳年の6年に一度江戸で行われるもので、出張開帳ということ⁉

ちなみに江の島は日本三大弁財天の1つです。

それから展覧会を見ていた時はそれほど気にならなかったのですが、昨日読んでいた本に、たまたまこの日このコーナーに展示されていた作品の作者について書かれていたので、忘れないように書いておきます。

月岡芳年『芳年武者兂類 遠江守北条時政』

月岡芳年は「最後の浮世絵師」と呼ばれている人で、活躍は明治期。

幕末の残虐趣味を反映した「血みどろ絵」で名を馳せた。

戊辰戦争の凄惨な現場を目にした体験が絵に色濃く反映されている。

師匠歌川国芳から引き継いだ3枚焼きの横長の画面を使い歴史上の出来事や事件をダイナミックに描いたことで人気を博した。

写真が普及する前の時代、リアルな描写ではなく、想像を交え、民衆の好奇心を強くかきたてる作品を制作した。

同時代既に日本には”美術”という概念が西洋から持ち込まれ、官製の美術館や美術学校が出来ていたにもかかわらず、芳年はそういう世界とは全く関係を持たず、庶民の要望に応えることに徹した大衆的な画家ではあったが、近代日本を代表する画家の1人であることには間違いない。

今回展示されているこの作品『芳年武者无類 遠江守北条時政』は、 鎌倉北条氏の家紋が三つ鱗になった由来を描いています。

北条時政が江ノ島弁財天に祈願に行った時のこと、美女に化けた大蛇が神託を告げます。

前世に良い行いをしたので、北条家は全国統一を成し遂げるが、もし非道な行いをすればたちどころに家はつぶれるだろう、と言い渡し、三枚の鱗を残して姿を消しました。

このエピソードから鎌倉北条家の家紋には三枚の鱗があしらわれるようになりました。

そして企画展である「北斎と北斎派の江の島」です。

特記するべき作品はこの”ベルリンブルー”という日本の絵の具ではないもので描かれたこの作品。

「冨嶽三十六景 相州七里浜」 七里ヶ浜から遠景に江の島を描いた作品

”北斎を代表する揃物作品「冨嶽三十六景」のうちの一図です。

七里ヶ浜の景色でありながら、浜辺は省略され、画面中央に木が高く聳える島と富士が大きく描かれるという珍しい構図になっています。中央の木の生えた島は江の島として描かれたものか、小動岬として描かれたものは判然としません。おそらく北斎は、このシリーズにおいては実景を描くことよりも、富士を印象的に見せる構図を作り出すことに意識が向いていたのでしょう。

また作品全体が青の色調で摺られた「藍摺り」となっています。この青色には舶来の染料、ベルリンブルー(通称「ベロ藍」)が多用されており、新しい時代の色彩を作り出すという試みの作品でもあったと考えられます。

冨嶽三十六景シリーズのうちの1枚。いわゆる藍(あい)摺りといわれるもので、しかも漢画的要素が強く、一般的な浮世絵とは感覚を異にしています。また制作年代も近頃の研究で、従来の文政年間より少し時代の下がる天保2年が定説となりつつあります。”(オフィシャルサイトより抜粋)

いいですね、これ。

北斎の作品は計2点しか展示されていませんが、まぁ昨年嫌ってほど見たので良いでしょう。

いやいや、もう充分面白い作品を見せて頂きました。

ロビーには浮世絵や藤沢、江の島などの郷土資料を置いてあり

自由に閲覧できる他、毎週土曜日には「版画体験」もできます。

誰もいなかったので、私も体験させてもらいました。

5種類の木版の中から1個選べるのですが、私は唯一会場に展示されていた作品を選びました。

単色刷りです。

担当の学芸員さんが板に絵の具を置いてくれます。

それを伸ばし、伸ばし

まんべんなく伸ばした後は、軽く水に湿らせた和紙を乗せ

懐かしのバランをつかってすりすり。

細かい部分もちゃんと色が出ていて上出来と言われました。

いやいや、これだけのことが全て無料ってすごくないですか?

藤沢市が全て負担してるのかなぁ???いやいや、素晴らしいね。

もっともっと、特に外国人に宣伝して行けばいいのに。

ということで有意義な連休の一日を過ごしましたとさ。

概要だけで長くなってしまったので、あと2回ほどこの藤沢浮世絵館ネタを続けさせていただきたいと思います。

藤沢市藤澤浮世絵館

(藤沢市生涯学習部郷土歴史課)

藤沢市辻堂神台二丁目2番2号ココテラス湘南7階

JR辻堂駅から徒歩約10分

開館時間:10:00~19:00(入館は18:30まで)

月曜休館

http://fujisawa-ukiyoekan.net/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます