本日は、東京都墨田区ある、今年5月22日にオープンしたばかりのすみだ水族館にいってきました。

押上駅から歩いてすぐの東京スカイツリーの真横にすみだ水族館はありました。

夏休みの時期というだけあり、多くの人でにぎわっています。

まずはスカイツリーを登ってみようと思いましたが、ものすごい人の数で、1時間待ちと言われてしまいました。

ということで今回はスカイツリーを登るのは諦めることにしました。

↑東京スカイツリー。高さ634m。第一展望台と第二展望台に分かれているようである。

そして今回の目的地、すみだ水族館へ入ることにしました。

大人2000円。(幼児600円・中小学生1000円・高校生1500円)

こういう料金表をみると、ついつい高校生で入れるのではないだろうか?と考えてしまいます。

ふと、冗談で幼児1名と言ってみようかな?と思いつきましたが、やっぱりやめることにしました。

さっそく入場し、まず迎え入れてくれたのは、巨大な淡水の水槽。

ラミレジィ:スズキ目シクリッド科。

南米原産の小型のシクリッド。ペットの熱帯魚として広く親しまれている。

平らな石の上や、広い水草の上に多くの卵を産卵する。親が卵の世話をするのも特徴です。

熱帯魚好きとしては一度飼ってみたい魚です。

規格外の巨大淡水水槽にはたくさんの水草も生い茂り、カラシン系やレインボーも混泳していました。

そして海水系の水槽へ。

アカクラゲ:刺胞動物門鉢虫綱旗口目オキクラゲ科。北海道以南の日本近海に分布。

16本の赤い縞模様が特徴。毒をもっており、打ち上げられ乾燥した固体でも近づくと刺糸が空気中に舞い上がり、それを吸い込むとくしゃみがでる。

マツカサウオ:キンメダイ目マツカサウオ科。

日本の太平洋と日本海沿岸から東シナ海、琉球列島を挟んだ海域、世界ではインド洋、西オーストラリア沿岸のやや深い岩礁地域に生息する。

名前はマツの実のマツカサに似ていることからきている。発光魚で、頭部の下顎に発光体を持つ。食用にもなるようで、白身で美味らしい。

オウムガイ:オウムガイ目オウムガイ科。英名ノーチラス。

現代のアンモナイト。生きた化石である。胴体は殻の途中まで入っており、残りの殻の内部は何層もの空洞になっており、そこに空気のガスがはいっている。

これにより、水中を浮遊することができる。90本近い触手を使い、死んだ魚介類等を食べる。

これを見ると、つぼ焼にすると美味しいのではないか?と考えてしまいます。

プテラポゴンカウデルニィ:スズキ目スズキ亜目テンジクダイ科。和名はアマノガワテンジクダイ。

観賞魚としても親しまれている。親は口の中で幼魚を保育する。乱獲により絶滅危惧種になっている。

ロングノーズバットフィッシュ:アンコウ目アカグツ科。

日本近海の深海に生息。ヒレが変化したもう1対の足で歩くので、ウォーキングバットフィッシュとも言う。観賞魚としても売られている。

こんな魚がいたんですね。初めて知りました。

コクチクサカサゴ:カサゴ目フサカサゴ科。

フサカサゴと似ているため、区別がつきにくい。名前通りフサカサゴより口が小さいらしい。

ウミテング:トゲウオ目ウミテング科。

体が上下に平たく、堅い骨板で覆われている。額が長く突き出し、長い鼻のように見えるためウミテングの名がある。

海底でじっとしていることが多い。えられるへら状の吻がテングの由来となっている。

アメリカカブトガニ:カブトガニ科。

メキシコ湾を含む北西大西洋沿岸に分布する。生きた化石と呼ばれ、4億4500万年前の地層から近縁種が見つかっている。

サクラダイ:スズキ目ハタ科。

生まれたときは全て雌であるが、成長すると雄に性転換する。主に南日本沿岸に分布し、長い間日本の固有種と考えられていたが、近年パラオ近海などでも生息が確認されている。

シリキルリスズメダイ:スズキ目スズメダイ科。

ルリスズメダイと異なり、尾部が黄色になっている。サンゴ礁に生息し、観賞魚としても広く親しまれている。

クダゴンベ:スズキ目ゴンベ科。

名前は吻が管のように長く伸びていることに由来する。サンゴ礁や岩礁域に生息する。鮮やかな体色からかダイバーに人気があるようだ。

そして凄い水槽を見つけました。

チンアナゴ:ウナギ目アナゴ科。

インド洋、西太平洋の熱帯域に分布し、日本では高知県から琉球列島にかけて分布する。流れの強い珊瑚礁の砂底に生息する。

頭部を外に出して潮の流れに乗ってくる動物プランクトンを捕食している。体の下部は常時砂に入っており、敵が近づくと全身を穴にひっこませて隠れる。

顔つきが日本犬の狆(ちん)に似ていることからこの名前がついた。

水槽に大量のチンアナゴが砂から顔をだしていて驚きました。こいつはとても可愛らしい魚ですね。

近年ではマスコット的存在になりつつあるようで、ガチャガチャでもチンアナゴシリーズがでています。

マハタ:スズキ目ハタ科。

市場にはあまり流通しない幻の高級魚。沿岸岩礁域の浅瀬から深部まで生息し、大きいものほど深い所にすむ。成魚は1m程。

淡白な白身でとても美味。一度は食べてみたい魚ですね。

メガネモチノウオ:スズキ目ベラ科。

太平洋とインド洋の熱帯海域に分布。成体のコブ状の額がナポレオンのかぶった軍帽に似ることからナポレオンフィッシュとも呼ばれる。

メガネモチノウオは目を通る黒いラインが眼鏡をかけているように見えることに由来する。ベラの仲間ではの最大級の大きさを誇る。

雄の成魚は2mにもなることも。ベラ科の特徴である性転換することでも知られている。

ハオコゼ:カサゴ目ハオコゼ科。

釣りの外道としてかかることがある。小型で愛嬌がありますが、背鰭と鰓蓋に毒があるため、注意が必要。

本種は昔釣った覚えがあります。食用にもされ、味は美味だそうです。

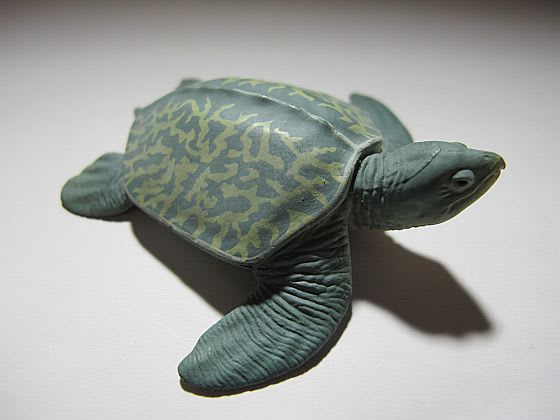

アオウミガメ(幼体):カメ目ウミガメ科。

世界の大洋に広く分布するウミガメで、産卵場はコスタリカ、ギアナ、アセンション島、オーストラリア、マレーシア、ハワイ等熱帯海域を中心に各地に点在している。

日本では小笠原諸島、屋久島以南の南西諸島で産卵が行われている。

少し成長した幼体といったところでしょうか。水槽の中で一生懸命泳いでいました。

ということで、久しぶりに水族館を満喫してきました。

個人的に水族館が大好きなので、行くと1日つぶすことができます。

以前行ったサンシャイン水族館に比べると、規模的には小さめですが、スカイツリー見学と合わせて観光スポットには良いところだと思います。

次回は、しながわ水族館に行ってみたいと思っています。