就寝前市況です。日経先物は29730 NYダウ先物は33408 円は 109.86 ユーロは130.12/1.1844 英ポンドは 152.19/1.3863 近辺 米10年債利回りは1.681%近辺 . . . 本文を読む

■株反落(29696)。「目先の達成感から利益確定売りが優勢。3万円の節目を下回ると、下げ幅を広げ、後場には一時400円超安。小売業の一角が決算発表後に売られ、今後本格化する決算発表への警戒感が強まったのも相場の重荷。半導体不足で生産調整などの影響が懸念される自動車株や、新型コロナウイルスの感染再拡大で空運株や観光関連株に売りが出た。「コロナ禍からの回復を見越して先行して買われてきた銘柄のなかには、実態との乖離(かいり)が目立っているケースが少なくない」。東証1部の売買代金は概算で2兆4943億円。売買高は11億3587万株だった。東証1部の値下がり銘柄数は1897と、全体の8割を超えた。値上がりは248、変わらずは45銘柄」。

■債券堅調(利回り低下0.105%)。「バイデン米政権によるインフラ投資計画の先行き不透明感(童子追記:共和党(マコーネル上院)は猛反対。:民主党単独での成立可能か。増税の減額・国債増発を取引材料にトランプの賛成(一部共和党の造反)で成立というドンデン返しもありうるか)から5日の米長期金利が低下し、国内債にも買いが優勢。財務省が実施した30年物国債の入札が「順調な結果」となり、債券需給の引き締まりが意識されたことも相場の支え。30年物国債(新発70回)の入札では、最低落札価格が100円20銭と市場予想を上回った。応札額を落札額で割った応札倍率は前回(3月4日)から上昇し、小さければ好調な入札とされる平均落札価格と最低落札価格の差(テール)は縮小。入札結果を受け、流通市場で30年債利回りは前日比0.015%低い0.680%を付けた。新発20年物国債の利回りは前日比0.015%低い0.475%で推移」。

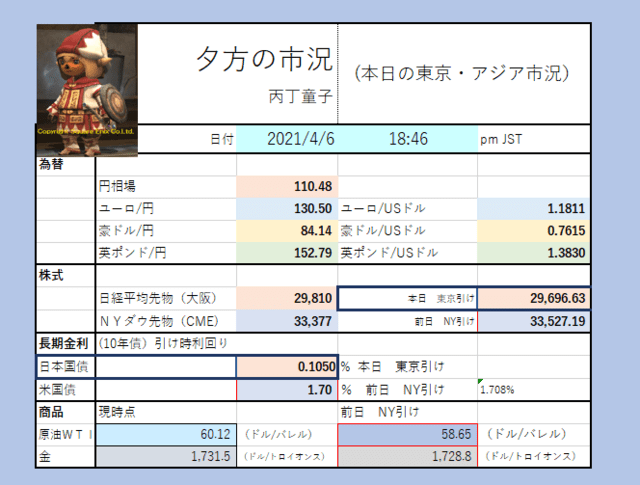

(為替)110.13-110.40のレンジ、17時は110.30近辺。ユーロは1.1798-1.1821のレンジ、17時は130.39/1.1820近辺 前日比ユーロ高円安。(日銀「外国為替市況」より。) . . . 本文を読む

米オラクルが米グーグルをソフトウエアプログラムに関する著作権侵害で訴えた裁判で米最高裁は5日、グーグル勝訴の判決を下した。業界標準となったコードの一部無断使用に米司法のお墨付きが出たことになり、中小企業のソフト開発を下支えするとの見方がある。一方、ソフトの自由な利用はグーグルを独占批判を受けるほどの巨大企業に育てあげた中核戦略でもある。判決は両刃の剣にもなる。

今回の判決の争点はオラクルが権利を持つプログラム「Java(ジャバ)」を巡ってのものだ。グーグルは2005年ごろから、スマートフォン用の基本ソフト(OS)「アンドロイド」の開発にあたり、Javaの機能を使うため「宣言コード」を無断で複製した。オラクルはこれを「著作権侵害」と主張。グーグルは米著作権法上のフェアユース(公正な利用)規定にあたり著作権侵害ではないとの立場をとった。宣言コードは特定のプログラムを呼び出すための指示を簡略化したものだ。グーグルはアンドロイド開発においてJavaの宣言コードだけを複製し、プログラム自体は独自に開発した。複製したコードは開発したコード全体の0.4%程度にすぎない。

それでも、ソフトの効率開発には、普及し使い慣れたJavaの宣言コードを使うことの意義は大きい。グーグルが急ピッチでアンドロイドを開発し、大きな市場を獲得できたのは、技術者の負担を軽減できたことも寄与したとされる。 (中略 原文を お読みください。)

IT業界の「挑戦者」だったかつてのグーグルは、業界で標準化されたソフトを自由に共有するスタートアップ文化の徹底で今の地位を築き上げた。当時の戦略に改めて正当性を与えた今回の司法判断。プラットフォーマーとなった今、判決は自らにも跳ね返りかねない。

(*日経 記事より) . . . 本文を読む

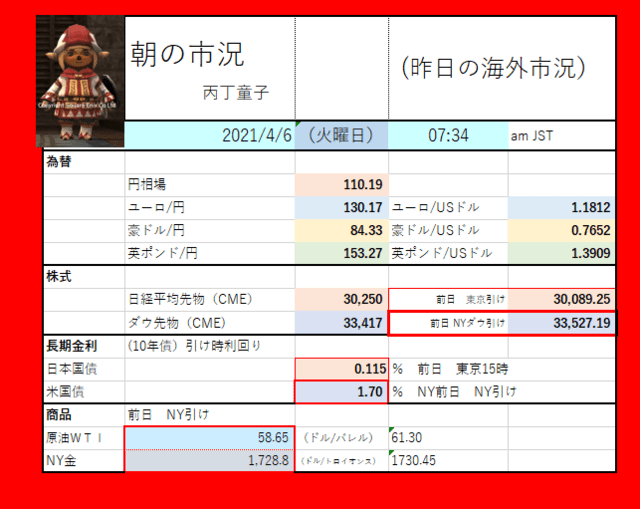

■ダウは続伸(33527)。「主要経済指標が市場予想以上に回復し、投資家のリスク選好姿勢が強まった。消費関連など景気敏感株が買われた。米長期金利の落ち着いた動きを好感し、ハイテク株にも買いが広がった。「経済指標の改善は初期段階で、新型コロナワクチン普及で4~6月期は一段の景気回復が見込める」との強気論も。消費関連株(ドラッグストアや小売り、DIY等)空運株、レジャー関連株も高い。良好な経済指標の発表にもかかわらず米長期金利が落ち着いた動きを見せ、相対的な割高感が意識されてきた高PER(株価収益率)のハイテク株にも買い安心感、ナスダックは13705」。

■原油は反落(58.65)。「米国がイラン核合意に復帰すれば同国の原油供給が増えるとの観測。(EU仲介との記事参照)、一方インドや欧州でのコロナ禍再拡大で需要は伸びないとの観測も」、●金は続伸(1728.8)。

■米国債は反発(利回り低下1.70%)。「バイデン政権の2兆ドル規模のインフラ投資計画が縮小を迫られるとの見方。景気過熱への警戒が和らぎ、相対的に安全資産とされる米国債は買い優勢。バイデン「米国雇用計画」に野党・共和党が強く反発。規模を3割程度に圧縮するよう求める声も。財源と想定する法人増税に対しても共和党の反対が強い。4月は日本の機関投資家の新年度入り。期初計画に基づいた米国債買いが入りやすいことも金利上昇の抑止力。ただ、相場の上値は重かった、ISM3月の非製造業景況感指数は63.7と前月から8.4ポイント上昇、新型コロナワクチンの普及で経済活動の正常化がサービス業でも進んでいるとの見方が債券相場の重荷。5年債利回りは前週末比0.05%低い0.92%に低下した。朝方に一時、0.98%と昨年2月以来の高水準を付けたが、売り一巡後は買いが優勢」。

■日経平均先物夜間引けは、30250。

■(為替)バイデン_インフラ投資の成否に暗雲で、絶好調な経済指標にも関わらず米長期金利が低下、円も若干円高に。ユーロは円より高い。109.96-110.52のレンジで17時は110.15近辺。 ユーロは1.1757-1.1819のレンジで、17時は130.15/1.1810近辺。

★ 13:10更新 東証前場引け日経平均は29863.10 、円は110.37近辺。 最新市況ニュースに更新。 . . . 本文を読む

■ダウは続伸(33527)。「主要経済指標が市場予想以上に回復し、投資家のリスク選好姿勢が強まった。消費関連など景気敏感株が買われた。米長期金利の落ち着いた動きを好感し、ハイテク株にも買いが広がった。「経済指標の改善は初期段階で、新型コロナワクチン普及で4~6月期は一段の景気回復が見込める」との強気論も。消費関連株(ドラッグストアや小売り、DIY等)空運株、レジャー関連株も高い。良好な経済指標の発表にもかかわらず米長期金利が落ち着いた動きを見せ、相対的な割高感が意識されてきた高PER(株価収益率)のハイテク株にも買い安心感、ナスダックは13705」。

■原油は反落(58.65)。「米国がイラン核合意に復帰すれば同国の原油供給が増えるとの観測。(EU仲介との記事参照)、一方インドや欧州でのコロナ禍再拡大で需要は伸びないとの観測も」、●金は続伸(1728.8)。

■米国債は反発(利回り低下1.70%)。「バイデン政権の2兆ドル規模のインフラ投資計画が縮小を迫られるとの見方。景気過熱への警戒が和らぎ、相対的に安全資産とされる米国債は買い優勢。バイデン「米国雇用計画」に野党・共和党が強く反発。規模を3割程度に圧縮するよう求める声も。財源と想定する法人増税に対しても共和党の反対が強い。4月は日本の機関投資家の新年度入り。期初計画に基づいた米国債買いが入りやすいことも金利上昇の抑止力。ただ、相場の上値は重かった、ISM3月の非製造業景況感指数は63.7と前月から8.4ポイント上昇、新型コロナワクチンの普及で経済活動の正常化がサービス業でも進んでいるとの見方が債券相場の重荷。5年債利回りは前週末比0.05%低い0.92%に低下した。朝方に一時、0.98%と昨年2月以来の高水準を付けたが、売り一巡後は買いが優勢」。

■日経平均先物夜間引けは、30250。

■(為替)バイデン_インフラ投資の成否に暗雲で、絶好調な経済指標にも関わらず米長期金利が低下、円も若干円高に。ユーロは円より高い。109.96-110.52のレンジで17時は110.15近辺。 ユーロは1.1757-1.1819のレンジで、17時は130.15/1.1810近辺。 . . . 本文を読む

みずほフィナンシャルグループの一連のシステム障害は、日本の金融機関に共通する課題を浮き彫りにした。システムの維持更新に追われ、中長期的な競争力を左右するIT運用の高度化や新たな事業モデル構築につながる投資は欧米金融機関に比べて手薄になっている。坂井社長は5日の会見で基幹システムの運用について、最適な人員配置に課題があったことを認めた。2019年に稼働した基幹システムが軌道に乗るなかで、肝心の運用に緩みが出ていた構図が浮かぶ。

(中略 原文をお読みください)

経済産業省はITシステムに関するリポートで、日本企業がデータ活用などによる事業モデルの変革を遂げられなければ、年間最大12兆円の経済損失が生じる「2025年の崖」を警鐘した。リポートでは、日本企業がシステムの維持更新の費用負担が高いことや、保守運用の担い手不在を懸念している。みずほのような課題は日本企業全体に横たわっており、警鐘が現実のものとなる可能性は小さくない。

(*日経記事より)表も . . . 本文を読む