抜歯後の開口障害からようやくリハビリテート完了しました。

なんでもうすっぺらくして普通に食べてましたけど、顎関節機能不全による障害を強烈に実感した1週間でした。

participationレベルの障害すら発生。あなどれんかったな。

障害にもいろいろ段階があってですね。

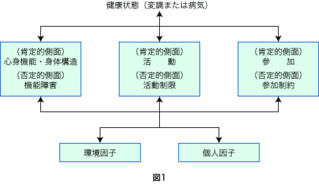

機能障害、活動の障害、社会参加の障害、とだいたい3つにレベルわけして考えるんです。

participation レベルというのは、社会参加に関する段階のことをいいます。

口があかないし痛いしで外食の予定もキャンセルせざるをえない、というとき、外食いかれないのは社会参加の障害と言い換えられます。

私はただの学生だからそれによって大した損益を受けるわけではないですが、例えば大きく口を開けることが重要な仕事とかだと重大な障害になってくるかもしれません。

それに対して、そもそもの「口が開かないし痛いし」というのは身体機能に関することなので、機能障害のレベルで考えることになります。

ほっぺたが腫れあがっている。動かすと痛い。上下の歯の間が1cmくらいしか開かない。

・・などなど、機能障害と考えられるでしょう。

じゃ、活動の障害って??

口をあけると痛いので食事が不自由、食事という活動に障害が発生してます。

あと、頬が腫れていて圧痛があったので、横向きに寝られなかったんですよね。

で、寝返りという活動も障害されました。

そんなこんなで、いろんなレベルの障害が相互に関連しております。

障害分類の歴史を振り返ると、そもそもは1980年にWHOで出された「国際障害分類」(ICIDH)がそのサキガケ。

そこから紆余曲折あって、2002年には「国際生活機能分類」(ICF)に改訂されて今に至ります。

ICFは障害のマイナス面ばかりをみるわけではない、とか言葉の定義の問題だとかがあって、上記の例が必ずしもピタリとICFを言い当てているわけではないんですが、大雑把な考え方として流し見てもらう分には、だいたい当たっているところだと思います。

興味ある方はこのへんから色々探ってみてください。

ICFをコンパクトに表した有名な図式、です。

なんでもうすっぺらくして普通に食べてましたけど、顎関節機能不全による障害を強烈に実感した1週間でした。

participationレベルの障害すら発生。あなどれんかったな。

障害にもいろいろ段階があってですね。

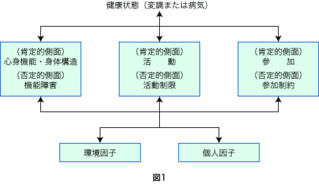

機能障害、活動の障害、社会参加の障害、とだいたい3つにレベルわけして考えるんです。

participation レベルというのは、社会参加に関する段階のことをいいます。

口があかないし痛いしで外食の予定もキャンセルせざるをえない、というとき、外食いかれないのは社会参加の障害と言い換えられます。

私はただの学生だからそれによって大した損益を受けるわけではないですが、例えば大きく口を開けることが重要な仕事とかだと重大な障害になってくるかもしれません。

それに対して、そもそもの「口が開かないし痛いし」というのは身体機能に関することなので、機能障害のレベルで考えることになります。

ほっぺたが腫れあがっている。動かすと痛い。上下の歯の間が1cmくらいしか開かない。

・・などなど、機能障害と考えられるでしょう。

じゃ、活動の障害って??

口をあけると痛いので食事が不自由、食事という活動に障害が発生してます。

あと、頬が腫れていて圧痛があったので、横向きに寝られなかったんですよね。

で、寝返りという活動も障害されました。

そんなこんなで、いろんなレベルの障害が相互に関連しております。

障害分類の歴史を振り返ると、そもそもは1980年にWHOで出された「国際障害分類」(ICIDH)がそのサキガケ。

そこから紆余曲折あって、2002年には「国際生活機能分類」(ICF)に改訂されて今に至ります。

ICFは障害のマイナス面ばかりをみるわけではない、とか言葉の定義の問題だとかがあって、上記の例が必ずしもピタリとICFを言い当てているわけではないんですが、大雑把な考え方として流し見てもらう分には、だいたい当たっているところだと思います。

興味ある方はこのへんから色々探ってみてください。

ICFをコンパクトに表した有名な図式、です。