昨日午後に、yodobashi.comでちょとしたものを2回に分けてWEBで注文。一つは1000円未満、もうひとつも2000円未満である。

アマゾンでも同じ物を売っていたが、値段は誤差の範囲内。

夕方6時過ぎにコンビニで入金。

今日午前中に品物が届いた。送料無料である。

アマゾンが2000円未満の品の送料を原則有料にしてからは、yodobashi.comでの買い物が多くなった。yodobashi.comおそるべしである。

昨日午後に、yodobashi.comでちょとしたものを2回に分けてWEBで注文。一つは1000円未満、もうひとつも2000円未満である。

アマゾンでも同じ物を売っていたが、値段は誤差の範囲内。

夕方6時過ぎにコンビニで入金。

今日午前中に品物が届いた。送料無料である。

アマゾンが2000円未満の品の送料を原則有料にしてからは、yodobashi.comでの買い物が多くなった。yodobashi.comおそるべしである。

2014年のXPサポート終了からubuntu12.04 64bitを使い出して2年半。

Linuxを使うのはSlackwareから実に15年ぶり。最初に初期設定でLXDEを導入し、軽い動作に満足していたが、この1週間ほど前からWEBアクセスのみが極端に遅くなり、WEBは使い物にならなくなった。

firefoxの問題かと思い、operaやchromeを入れてみたが同じ。

ネットワークの問題かと調べたが、妻のWIN7は同じfirefoxで何の問題もない。使っているP5Qのマザーの問題としても、室内LANは問題ない。

ルーターから10mほど引き回しているケーブルも、スイッチングハブも問題ない。WIN7のノートPCを持ってきて同じハブにつないでも問題ない。

ubuntu12.04 64bitでWEBが遅いで検索した一覧の中にIPV6無効化が見えた。

初期の設定でIPV6は無効にしたはずだが、この2年半、セキュリティやモジュールのアップデートを繰り返すうちにもしかしたら無効化が無効になっているのでは思い、sysctl.confをみるといつの間にか、無効にした記述が消えている。

sysctl.confに加筆して、WEBアクセスも元のように快調になった。

、

Windows10無料アップグレード締め切りまで約90日となったので、いちおう別HDDでWin10にして認証をしておくことにします。

家族のPCは別にして、アップグレードできるライセンスは3つなので、とりあえず2台を済ませました。

普段使いはCore2Duo E8400のUbuntu12.04ー64bitで、各種申請などにWin8.1proをHDDを差し替えて使っています。メモリーは12GBです。

同じHDDがもう一台あるので、それにWin8proのプロダクトキーを使って、Win10をクリーンインストールし、Win8.1とWin10とUbuntu12.04の比較をしてみます。

もう一台のPCはSandybridgeでカラの予備機があるので、まだインストールしたことのない別のWin8proのプロダクトキーを使って、2TBのHDDにクリーンインストールします。

Ubuntu12.04のLTS期間が終了する前にUbuntu16.04LTSを追加でインストールする予定なので、Win10のパーティションは120GBだけ切ってインストールしておきます。

手順に従って、2台ともクリーンインストールを終了すると、ライセンス認証も終わっていました。SandybridgeのPCはここでオクラ入りでしばらく眠りについてもらいます。

どうしてもSandybridgeが必要なときには家族用のWin7がありますので、それをちょっと使います。

さて普段使いのPCは以下のとおりです

マザーボード Asus P5Q

CPU E8400

memory 12GB

HDD WD320GB

Graphic GeForce9500GT

起動 BIOS

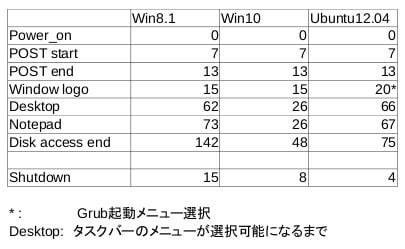

起動とシャットダウンの時間を一覧にしました。かかった時間は秒です。いずれも自動ログイン設定にしてパスワード入力は省略しています。

起動はWin8.1とUbuntu12.04はほとんど変わりません。Win10は起動が従来の半分です。新しいマザーボードでUEFIを使えばもっと早くなるのかもしれませんが、ディスクがSSDではないので、あまり変わらないでしょう。

さらに起動してからもディスクアクセスががWin8.1ではUbuntuの倍以上延々と続きます。Win10では48秒ですが、たまに延々と終わらないことがあります。Ubuntu12.04はいつも同じです。

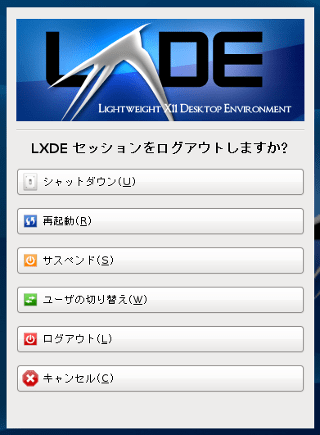

シャットダウンは全てのアプリケーションを終了後、下図のシャットダウンメニューを出しておいて、クリックしてから電源が落ちるまでの秒数です。以下、図はWin8.1、Win10、Linux(Ubuntu12.04)の順です。

Win10になって起動は確かに早くなりましたが、終了はWin8.1より遅くなっています。

Ubuntuは4秒でPCの電源が落ちます。急いで出かけなければならない時など、本当に助かります。普段からシャットダウンしたら、コンセントのSWを切っていますので。

Windowsの場合はうっかりすると「更新しています。パソコンの電源を切らないで下さい」とのメッセージが出て、数分から数十分平気で待たされます。強制シャットダウンすると次に立ち上げた時にどうなるかわからないので本当に困ります。

Ubuntu12.04は作業中に更新の通知がきますが、その時更新しないでそのまま作業をして終了することができます。また、ダウンロードする更新のサイズがMBで表示され、更新してもほとんど1分もかかりません。プログレスバーの表示で進行状況がわかり安心です。更新に1以上分かかることや再起動が必要になるのは年に3,4回です。Windowsでは一体どのくらい時間がかかるのか全く予測が付きません。

このことがWindowsからUbuntuに移行したことの大きな理由でもあります。

次にメモリー消費です。起動直後のタスクマネージャー、Ubuntuはシステムモニターです。

上からWin8.1、Win10、Ubuntu12.04の順です。

立ち上げた直後のメモリー消費はUbuntu12.04はWindowsの1/3です。これでも画面キャプチャーソフトを立ち上げていますので、立ち上げる前はさらに50MB以上少ないです。

Ubuntu12.04はリリースから4年以上がたち、すでに16.04がリリースされています。2017年4月に12.04のサポートが終了するので、今年の終わりまでには14.04を飛ばして16.04に移行する予定です。

どうしてもWindowsでなければならない一部のソフトを除き、Linuxで全く不自由していません。特にWebでのウイルス感染のリスクは低く安心して少し危ないようなサイトも覗くことができます。週一はウイルスチェックはしていますが。

いままで、ディスククローンはClonzillaでやってきましたが、今度の依頼に対応するために外付けDVDドライブを持っていくのが面倒で、評判の良いEaseUS Todo Backup FreeをWindows10にインストールしました。

結果、USBHDDからUSBHDDへのクローンで300GBのパーティションをコピーするのにえんえんと時間が過ぎて行って、途中キャンセルで、HDDは預かって帰ることとなりました。

もともと立ち上がりが不安定なディスクを新しいディスクに入れ替えようと始めたことなので、不良セクターの読み出しチェックで時間がかかったと考えられます。

翌日、自宅でディスククローンを再開。今度はいつものClonezillaです。ClonezillaはCD起動、実行オプションで「ソースディスクのエラーチェックをしない」を選択できます。EaseUS Todo Backup Freeにはこのオプションに気づきませんでした。

MBR、リカバリパーティションと終って、問題の300GBのパーティションのコピー(クローンニング)も55分で終了しました。

続いてデータパーティション300GBもデータが少ないため15分で終了しました。

これでクローニングは終了。EaseUS Todo Backup Freeは何だったんだろうと思います。Clonezilla作動中、各パーティションのクローンの進行がプログレスバーで詳細に表示されます。メッセージももちろんすべて英文です。

それに対しEaseUS Todo Backup Freeはメッセージは日本語ですが、トータルのプログレスバーしか表示されず、当該のパーティションの進行状況がわかりません。

そんなことで、今後EaseUS Todo Backup Freeを使うことはないでしょう。

次いでHddRegeneratorでターゲットHDDをチェックします。HddRegeneratorはUSBデバイスを認識しないので、PC本体のポートにHDDを接続してCD起動です。

Prescanを行います。約4時間かかって終了しました。ターゲットHDDにBADセクターはありませんでした。

依頼主にオリジナルのHDDと新しいHDDをお渡しして、1時間後に順調に起動してスムースに動いていると報告がありました。

オリジナルのHDDは立ち上がったり、立ち上がらなかったりでしたのでやっと復旧です。

もともと依頼主が、オリジナルのHDDを本体から外して、あるパソコン量販店に行き、「リカバリするのでこれと同じように使えるものを」と言ったにもかかわらず、店員から渡されたのがAFTの1TBのHDDでした。

依頼主は復旧用のリカバリディスクからリカバリしたのですが、元のHDDがnonAFTですから起動がうまく行くはずがありません。オリジナルのディスクも調子が悪いのですから、そのディスクに上書きでリカバリをしても信頼性は有りません。

オリジナルのHDDは2009年製の640GBですから、量販店の店員がきちんと見るか知識があれば、AFTのHDDなど出してこず、この手のnonHDDは新品では入手が困難ですと対応できたはずです。

AFTと言い、UEFIと言い、昨今のパソコンに手を入れるには注意が必要です。

Win7のPCにWin10の無料アップデート通知がしつこく出るので、dynabook RX1にWin10 90日評価版をインストールして見ました。

現在、dynabook RX1にはubuntu12.04LXDEを入れて携帯用に使っていますが、SSDを入れ替えてインストールしました。メモリーは1.5GBです。

ubuntu12.04LXDEに戻す前は、今年の7月からWin8.1の評価版をインストールして9月まで90日間使っていました。使い便利はなれたubuntuのほうがいいのですが、メモリー1GBのWin8.1のタブレットが売られているのをみて、メモリー1.5GBでもいけるのではと思ったからです。

視覚障害者向けのナレーター(読み上げ機能)も少し遅延はあるものの、そこそこ使えて、いままでのWindowsの印象が少し変わりました。ubuntuではそこまで簡単に視覚障害者支援はできないので、いい経験ができました。

Win10はさらによくなっているというので、この貧弱な古いPCでどこまで出来るか試してみるつもりでインストールしました。

Win8.1の時と同じく外付けのUSBDVDドライブで起動してちょっと時間はかかりますが簡単にインストール出来ました。

簡単セットアップだと情報がMicroSoftに全て送られますので、詳細設定でほとんどOFFにします。GPS位置情報もOFFにしたのでCortanaは動きません。後で変更もできるのでとりあえず全てOFFです。

いつも使うメモ帳やら電卓をタスクバーに止めるのも簡単になって(画面左端)、やっとubuntuやmacに近づいてきた感じです。

軽いし電池もそこそこ持つので、使えるようだと、お出かけ用にubuntuとディアルブートにしてもいいかなと思っています。

ちょっと調べ物をしたり、Windowsだと、ホテルで相方のiPadの無線LANルーターにもなりますので便利です。