というか、ケースとUSBコネクタのみ使って、あとはパーツを組み込んだだけです。

今時は秋葉原で1000円も出せばそこそこのモバイルバッテリーが買え、2000円も出せば、実力はともかく10000mAを謳うものまで手に入る時代です。600円出してケースだけ買うのは馬鹿馬鹿しいですが、2600mAの電池を選べば15000mAの容量のモバイルバッテリーを自分で実現できると妄想して購入しました。

多分、このキットの代金に、日本製のリチウムイオン電池、昇圧基板などを揃えると、完成品を購入したほうが安いでしょう。しかし、素性がわかっている方が安心です。少なくとも電池とケースの端子の接触抵抗を下げることが出来れば、あとあと自由に電池交換ができる利点があります。

まず、このキットの基板に載っている昇圧モジュールは、以前にも報告したが、全く役に立たちません。しかし充電機能や、電池電圧のインジケータは便利です。

そこで、昇圧回路のコイルを電流容量の大きい物に取り替えて、果たして実用になるかどうか確かめてみることにしました。

の基板に使われているICは、いろいろ調べた結果、TP4301の系列ではないかと推測しました。TP4301の参考回路図には、昇圧回路につきもののショットキーバリアダイオードがどこにもありません。TP4201系列だと参考回路図にショットキーバリアダイオードが載っています。

で、コイルのインダクタンスを測定すると、0.94μHとでました。PICを使った自作のLCメーターで、それに近い数値のコイルを探します。パソコンのマザーボードから回収したCPUの電源回路に使われていたコイルの出番です。1.0μH、1.47μH、3.0μHの3個を付け替えて測定してみますが、出力が200mAを超えるとダメになってしまいます。もとついていたコイルと差がありません。

TP4301の出力電流は規格では1Aとなっています。これはスイッチングのFETの規格のはずで、実際の出力はその1/3程度と見ておくのが普通でしょう。MC34063でも規格は1.5Aとなっているが、5Vで500mA以上電流を取るためには外付けのFETが必要とメーカーが言っています。

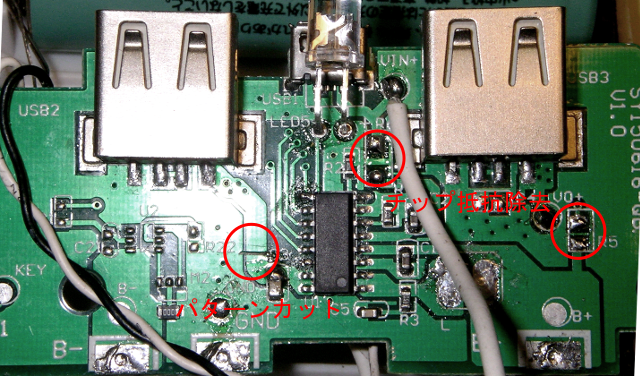

さらにチップに内蔵されていると考えられるショットキーバリアダイオードにも、それなりの容量が求められます。これらを考えれば、付属の基板を使うのはさっぱりと諦めたほうがいいことなります。基板で使えるのは、充電用と出力用のUSBコネクタ、4つあるインジケータのチップの青色LEDという事になります。

そこで昇圧基板は、aitendoさんの5V2.4A出力昇圧モジュール [F128]=下の写真を使うことにします。3V入力で5V2.4Aを謳うが、実力は1Aと言ったところか。あとで負荷をつないで測定してみることにします。

力用のUSBコネクタの電源パターンは左右つながっているので、ICの15,16ピンからつながるパターンをカットし、昇圧モジュールの出力をUSBコネクタの電源パターンに接続します。

出力モジュールが2個あれば、左右のUSBコネクタを独立させて、各々に接続すれば、1A出力が同時に使えることになりますが、手持ちが1つなのでとりあえずこのまま行きます。

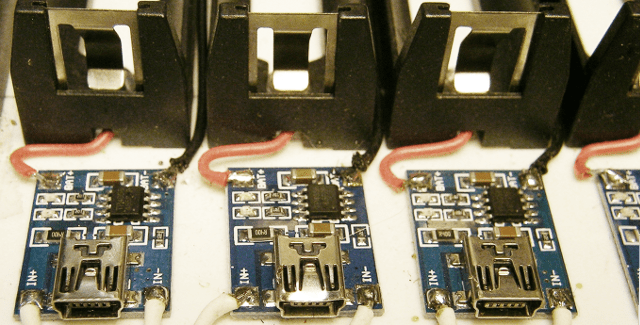

充電はTP4056の基板を使うことにします。充電電流1Aでは6本のリチウムイオン電池15000mAを満充電するには20時間以上かかると思われますが、それ以上の基板を持ちあわせていないのでしかたがありません。

買ってないのでわかりませんが、市販の10000mA以上のモバイルバッテリーを充電するにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。

さらに電池ケースの端子の接触抵抗も大きく、電流が多い時は結構な電圧降下があることがわかっていたので、電池ケースの端子も作りなおすことにしました。

プラス側は、0.8mmのプリント基板を使って、電池のプラス極が接触するところはハンダ盛りし突起を作りました。

問題はマイナス極ですが、0.3mmのりん青銅板を3mm幅に切って、スプリングにハンダ付けし、さらに追加配線することにしました。5V1Aに昇圧するには、効率を80%としても3.6Vで2Aも流れないためこの程度の配線で問題はないと考えました。(後で昇圧モジュールが3Vで2A出力できることがわかり、その場合の電流は4A以上になります)

さて出力昇圧モジュールは、enable端子をVDDに接続することでONになるので、これを利用してスイッチを増設します。こうすればスイッチの電流容量は小さくて住みます。さらにこのenable端子のVDDで電圧低下警告を出すことにしました。

ケースの正面に白色LEDが付いていて、基板のスイッチを押していくと照明の代わりになります。これを赤色LEDに変えて、警告灯とすることにしました。NPNトランジスタ2個で、3.4V程度でうっすら点灯するようになります。3.2Vともなると結構赤く輝きます。このために、330オームのチップ抵抗を外し。ICの14ピンを跳ね上げます。

さらに、基板に付いている青色LEDを一個、スイッチON表示に使うことにします。これもenable端子のVDDを使います。

充電通知は、充電基板から充電中を表示する赤色LEDと充電完了の青色LEDを取り外して、基板のLEDと入れ替え、配線を伸ばしました。

充電入力は、マイクロUSBコネクタの電源ラインにつながっているR200と刻印されているのチップ抵抗を外して、コネクタ近くのランドから、充電基板に配線しました。

完成して、出力電流を測って見ました。

入力電圧 出力電圧 出力電流

3.0 5.0 2.0 これ以上増えません

3.5 5.0 2.4

なんと予想に反して、3.5v入力で5V2.4Aが安定して出力されます。これはうれしい誤算でした。