アルヴァ・アールトの設計手法の一つに、「必要な個所に必要なものを足していく」という特徴があると思う。

建築の平面を見てもしかり、立面や造作のディテールを見てもしかりで、その特徴は家具の構成の仕方にも表れている。

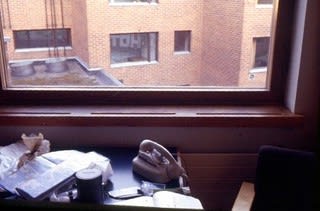

そのほんの1例を紹介してみる。 僕が少しの間滞在したオタニエミの学生寮の窓台膳板のディテールと、椅子の場合をみてみよう。

アルヴァ・アールト設計のオタニエミの学生寮

窓台膳板の様子。

アルヴァ・アールト設計のオタニエミの学生寮

窓台膳板の様子。

窓の下には、温水暖房のラジエターがあり、暖かな空気は窓からのコールドドラフトや結露を防止する。

暖かな空気が流れやすいように窓台にスリットを設けているが、スリットは単に同じ厚さの板を挟み込んだ簡単でローテクなディテール。

「必要な個所に必要なものを足していく」というアールト的デザイン手法が、この様な小さな個所にも見られる。

椅子「45」 Design Alvar Aalto 1946年

椅子「45」肘掛の様子。

肘掛部分は、三角形の部材を藤で巻いて取り付けるだけの構成。

「必要な個所に必要なものを足していく」というアールト的デザイン手法をこのような椅子の構成にも見る事が出来ると思う。

アールトの家具は、工芸的というよりは部材を組み合わせて構成していく、工業的な発想によるのであろう。

椅子「45」肘掛の様子。

椅子「69」 Design Alvar Aalto 1935年

椅子「69」 Design Alvar Aalto 1935年

背板の取り付けの様子。「必要な個所に必要なものを足していく」アールト的デザイン手法をこのような椅子の構成にも見る事が出来る。

フィンランドの建築や家具などでは、木ネジの頭をそのまま出してしまう納まりが多い。

木ネジの頭が見えることには賛否両論があると思うが、僕はこのような簡単でローテクな納まりに好感を持つ。

椅子「69」

背もたれを脚に木ネジで固定。

ストゥールに必要に応じて背もたれを付け加えるという方法。

●建築や家具、プロダクトでの「ネジの頭を見せるデザイン」について

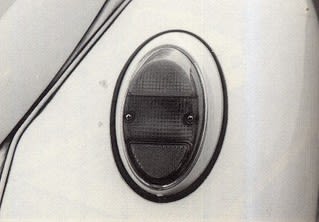

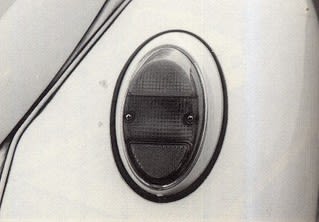

「明快なネジ留めのワーゲン・ビートルのテールライト」

関口由紀夫 著 「プロダクトデザインの本」 平凡社より

最近のデザインは建築でもプロダクトでも、ネジの頭を見せないデザインがほとんどだ。

複雑な納まりを用いたものや、プラスチックの弾性を利用してパチンとはめ込むものなど、色々である。

ネジの頭が見えないのは、それはそれで美しいのだが、電球を交換しなければならない個所やカバーを外す必要がある個所などでは、見てくればかりで不親切なデザインが多い。

ネジが表から見えるのは野暮だという設計者やデザイナーの考えか、ネジを1本でも減らせという会社の方針なのか?

写真は、本に紹介された「ワーゲンのテールランプ」の例だが、素直なローテク表現は見ていて気持ちが良い。

「アールトの家具」の木ネジ頭は「ワーゲンのテールランプ」とは意味合いが違うが、木ネジの頭を見せることにより組立、分解といった工業的な要素がより強調されてくるのだと思う。

【写真・撮影】 管理人

建築の平面を見てもしかり、立面や造作のディテールを見てもしかりで、その特徴は家具の構成の仕方にも表れている。

そのほんの1例を紹介してみる。 僕が少しの間滞在したオタニエミの学生寮の窓台膳板のディテールと、椅子の場合をみてみよう。

アルヴァ・アールト設計のオタニエミの学生寮

窓台膳板の様子。

アルヴァ・アールト設計のオタニエミの学生寮

窓台膳板の様子。

窓の下には、温水暖房のラジエターがあり、暖かな空気は窓からのコールドドラフトや結露を防止する。

暖かな空気が流れやすいように窓台にスリットを設けているが、スリットは単に同じ厚さの板を挟み込んだ簡単でローテクなディテール。

「必要な個所に必要なものを足していく」というアールト的デザイン手法が、この様な小さな個所にも見られる。

椅子「45」 Design Alvar Aalto 1946年

椅子「45」肘掛の様子。

肘掛部分は、三角形の部材を藤で巻いて取り付けるだけの構成。

「必要な個所に必要なものを足していく」というアールト的デザイン手法をこのような椅子の構成にも見る事が出来ると思う。

アールトの家具は、工芸的というよりは部材を組み合わせて構成していく、工業的な発想によるのであろう。

椅子「45」肘掛の様子。

椅子「69」 Design Alvar Aalto 1935年

椅子「69」 Design Alvar Aalto 1935年

背板の取り付けの様子。「必要な個所に必要なものを足していく」アールト的デザイン手法をこのような椅子の構成にも見る事が出来る。

フィンランドの建築や家具などでは、木ネジの頭をそのまま出してしまう納まりが多い。

木ネジの頭が見えることには賛否両論があると思うが、僕はこのような簡単でローテクな納まりに好感を持つ。

椅子「69」

背もたれを脚に木ネジで固定。

ストゥールに必要に応じて背もたれを付け加えるという方法。

●建築や家具、プロダクトでの「ネジの頭を見せるデザイン」について

「明快なネジ留めのワーゲン・ビートルのテールライト」

関口由紀夫 著 「プロダクトデザインの本」 平凡社より

最近のデザインは建築でもプロダクトでも、ネジの頭を見せないデザインがほとんどだ。

複雑な納まりを用いたものや、プラスチックの弾性を利用してパチンとはめ込むものなど、色々である。

ネジの頭が見えないのは、それはそれで美しいのだが、電球を交換しなければならない個所やカバーを外す必要がある個所などでは、見てくればかりで不親切なデザインが多い。

ネジが表から見えるのは野暮だという設計者やデザイナーの考えか、ネジを1本でも減らせという会社の方針なのか?

写真は、本に紹介された「ワーゲンのテールランプ」の例だが、素直なローテク表現は見ていて気持ちが良い。

「アールトの家具」の木ネジ頭は「ワーゲンのテールランプ」とは意味合いが違うが、木ネジの頭を見せることにより組立、分解といった工業的な要素がより強調されてくるのだと思う。

【写真・撮影】 管理人