アルヴァ・アールト生誕125年と、伝記、「 Nuori Alvar Aalto ( 若き日のアルヴァ・アールト )」 . . . 本文を読む

ドイツのサッカーワールドカップで日々の生活パターンがすっかり狂ってしまった。 その後、建築設計の多忙な嵐に飲み込まれてブログ更新を1ヶ月もパスしてしまった。 さて当雑記帳、休み明け第1弾は、照明器具分解掃除シリーズ、その3です。 . . . 本文を読む

アルヴァ・アールト(Alvar Aalto 1898-1976年)の生誕100年だった1998年には、フィンランド国内をはじめ、世界中でアールトに関する展覧会が開かれ、作品集、CDなども多数出版された。

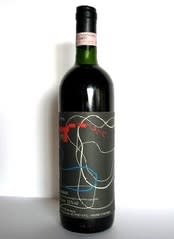

生誕100年記念でも、作品集などとは一寸違った品をご覧に入れよう。

一つはアールトが愛飲していたという、イタリアのキャンティ・ワイン「アールトラベル」版、もう一つは、フィンランド造幣局から発売された「アールト記念銀貨」である。

. . . 本文を読む

本棚を整理していたら、アールト作品のCD-ROMが出てきた。 2002年、日本国内を巡回した「ア-ルトの住宅展」東京展(新宿、リビングセンターOZONE)で友人の建築写真家、ヤリ・イエッツオネン(Jari Jetsonen)からもらったものだ。 . . . 本文を読む

今年は「イッタラ(Iittara)」にとって特別の年である。 会社設立から125年、アルヴァ・アールトの「サヴォイ・ベース」が誕生して70年になる。 その記念の年にイッタラは「Aalto's Voice」というWebフォーラムを立ち上げた。 . . . 本文を読む

今年で10回目を迎える「国際アルヴァ・アールト シンポジウム」が7月28日(金)から7月30日(日)の3日間、アールトゆかりの地ユバスキュラで開かれ、主催するアルヴァ・アールト・アカデミーなどが参加者を募集している。 . . . 本文を読む

現在、ドイツのベルリンでも仕事をしていて、スペインとドイツを行ったり来たりしているとの事。 ベルリンの宿探しをしていて、こんなところを発見したよと情報をくれた。 それはアルヴァ・アールトが設計した「ベルリンのアパート」 . . . 本文を読む

アルヴァ・アールトの設計手法の一つに、「必要な個所に必要なものを足していく」という特徴があると思う。 建築の平面を見てもしかり、立面や造作のディテールを見てもしかりで、その特徴は家具の構成の仕方にも表れている。

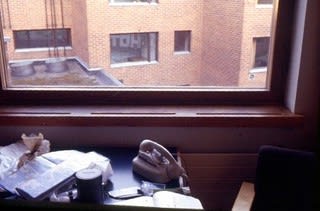

そのほんの1例を紹介してみる。 僕が少しの間滞在したオタニエミの学生寮の窓台膳板のディテールと、椅子の場合をみてみよう。 . . . 本文を読む

アールトの個人住宅に焦点を当てた初めての展覧会として注目された「アルヴァ・アールトの住宅」展(Alvar Aalto Houses Timeless Expression)が日本の各都市で開催されたのは、2002年から2003年にかけてであった。2002年4月の札幌をかわきりに東京、鹿児島、福岡、名古屋、大阪と多くの都市で開催され、展覧会を訪れた人も多いであろう。多くの会場の設営や運営はアールトファンの建築家や学生などのボランティアで行われ、運営に参加した人達にとっても思い出深い展覧会であったことだろう。この展覧会は1998年のアールト生誕100年にあわせて企画され、世界巡回展として世界中を巡ってきた。アールト財団(Alvar Aalto Säätiö)のレポートによると、展覧会は既に

世界15カ国、34会場を巡り、いまだに巡回中であるという。現在は韓国(ソウル)で開催中で、ブラジル(ペネド)での開催が予定されている。 . . . 本文を読む

フィンランド政府は、国連の教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会に「パイミオのサナトリウム」を文化遺産に登録申請すると、フィンランドの新聞、ヘルシンギン・サノマット(Helsingin Sanomat、2006年2月6日)フィンランド語版が伝えている。 . . . 本文を読む

ご存知の人は少ないと思うが、15年ほど前までフィンランドの建築・家具金物メーカー「PRIMO」社がアルヴァ・アールトのレバーハンドルを販売していた。アールトが、フィンランディア・ホールやヘルシンキ工科大学の扉で用いたモデルで、角型のカチッとしたデザインのものだ。

「PRIMO」社では同様にレイマ・ピエティラのデザインによるレバーハンドルも市販していたと思うが、どの様なモデルであったかは忘れてしまった。 当時、僕が計画していた住宅の為に、友人が送ってくれたものだが、結局使用できなかった。

原因は、セットになっている錠のバックセットとかドア厚との関係など、技術的な問題だったと思う。 アールトのレバーハンドルは、その後、アールトファンの友人達にあげてしまって、手元に残っているのは、ごくわずかになってしまった。 . . . 本文を読む

25年ぐらい前にヘルシンキのアルテック(Artek)で購入したアールトのランプA330、別名ゴールデン・ベル(Golden Bell)。オリジナルはアールトがヘルシンキのサボイ・レストラン(Restaurant Savoy)の為に1937年にデザインしたコードペンダントである。 . . . 本文を読む