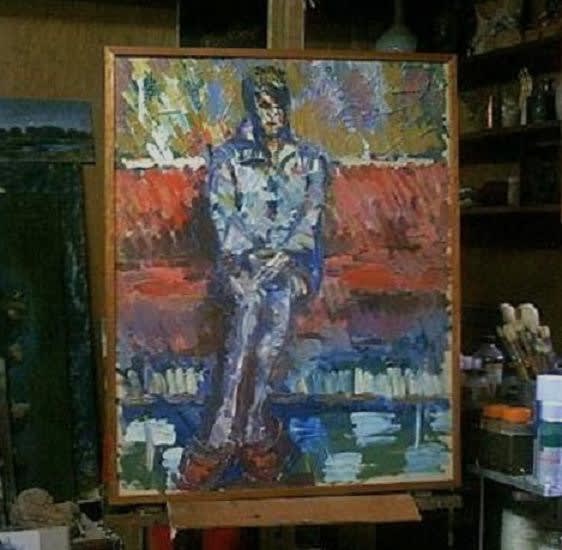

作品 6

柏野は北区であり 紙屋川沿いの東側になる 洛中洛外では土塁の内になるから 洛中の北西の端になる。 秀吉が紙屋川の堤に土塁を築き 京都の護りに備えた。

北大路公園で写生をしていると 話しかけた老人がこんなことを話していた 北大路の橋より高さは現在よりさらに10m上であったわたしの描いている大樹はその近くにあった と語って杖の先で2~3本残された欅を示した。

千本通りは今出川から北では 東は問屋の家があり 西は機織り職人の街であった また東西の通りである 寺の内通りを中心に 細い道はさらに枝別れし 何本かの路地がある 小さい家から織機のケタタマシイ音を発していた アトリエの向いのFさんも織屋で オバサンが織機を織っていた 織機の音は単調で長く 絵を描いていても気にならいときは 順調に描けているが 絵の調子が良くないときは 如何にも暑苦しい そのオバサンのもいまは故人となられた 他の路地の住人もいまは何処へ 閑静な隠者の棲みかとなった。

ここは長閑な一面もあった いまは想像もできないが この近辺は七野と云って「野」のつく地名が七つある 内野 北野 平野 上野 連台野 紫野 〆野の七がそれである 「野」は畑もあり 大方は藪であったと思はれる 草花が咲き この辺り一円は叢であったのだろう。

アトリエの少し北に鞍馬口通り 蓮台寺で僧侶の話しでは 鞍馬口に門があったと話してられた 平安京の人々は 連台野辺りで死者を弔ったのだろう。

宮本武蔵が吉岡憲法の左手を奪った また源頼光が土蜘蛛を退治したところも この連台野の近辺と聞く 町外れは さまざまなことが起こるところである。

わたしはアトリエヘバイクで通いっていた 七野のほぼ真ん中にある 散歩は連台野 紫野 清少納言の天下第一と誉め称えたと云う船岡山へはよく登った。

花園の持つリリシズムはここにはなく エブリ―と云う喫茶店へは毎日コーヒーを呑み それからアトリエに入る 客は勿論西陣のオバチャンばかりで この蜘蛛の巣のように出来た街は フランスのリヨンに倣ったとのことである 細路が多いのもそのせいだと云うことである。

この先の細かい路は抜けられるかな・・・と進んでゆくと突き当たりと 思っていると 思いもよらぬ方向へ路は抜けられる 迷路のようである ときにはその細い道は人間臭い その街をよく彷徨い歩いた。

まだまだ西陣には元気が残っていた 力織機の音はガンガン鳴っていた。 春夏秋冬絵が上手く行っているときには応援歌のように聞こえるが 何時も調子がよいわけではない 鬱陶しくもあった。

西陣の人は声が大きい 織機の間では大声になるのである ソコソコの年配の方で声の大きい人が多い ここでも銭湯によく行ったが 銭湯はその後何軒も無くなった 時の変化はこの町でも例外ではない 西陣とて同じであった。

この度はライフワークにして描き続けた 樹木を見て頂こう。