昨日まで3回に分けて私の考えた事や、行動を粗粗書かせてもらいました。創価学会の活動を離れる際、私の場合には池田大作いう人物と、自分の関係性という事を紐解く必要があると、最初に感じていたのです。

「仏法の究極とは師弟なんです!」

これは私が活動を辞めた当初、まだ池田氏はお元気に会合等に姿を現していましたが、ある本部幹部会の同時中継の席上、机をドンドンと叩きながら、彼が力説していた言葉です。

私はこの同時中継の会合に参加していたのですが、この池田氏の言葉を聞いた時には、とても驚きました。

何故驚いたのかと言えば、仏法の究極が何故、人間関係の「師弟」という事になるのか、本来、仏法とは「依法不依人」と言って、根本にあるのは仏教思想であり、その仏教思想を伝承する上の人間関係の一つである師弟が何故「仏法の究極」となるのか。そこが理解できなかったのです。

ふと周囲を見回すと、参加者は目をキラキラさせながら、この池田氏の言葉に違和感を感じもせず、真剣にそんな池田氏の姿を見つめているだけでした。

私は広宣部に居ました。これはここで何回も述べています。広宣部は「謀略部隊」と言われていますが、そこは常に「文証・理証」という事を念頭に入れて私は行動をしていました。

例えば「仏敵」と呼ぶ相手は、これは法華講でも顕正会でもそうですが、大石寺教義(法)を元にして、その教義の上から間違えている事を主張しているから「仏敵」と呼んでいたのです。敵を認識するにも、そこは常に教義的に整合性を取れているのか、いないのかを重要視していました。(まあやっていた行動はけして誇れるものでは無かったですが)

有体に言えば、私が広宣部として命がけでこの「謀略抗争」に身を置いてきた事の依って立つ考え方を、この「仏法の究極とは師弟」という言葉は否定をする言葉だったのです。

日蓮は「本尊問答抄」で、以下の様に師匠の道善房について語っています。

「故道善御房は師匠にておはしまししかども法華経の故に地頭におそれ給いて心中には不便とおぼしつらめども外にはかたきのやうににくみ給いぬ、後にはすこし信じ給いたるやうにきこへしかども臨終にはいかにやおはしけむおぼつかなし地獄まではよもおはせじ又生死をはなるる事はあるべしともおぼへず中有にやただよひましますらむとなげかし」

ここでは師匠の道善房が臆病であり、日蓮を憎む素振りを見せていた事を指摘し、その臆病さから成仏が叶わなかったと言っています。日蓮も自身の師匠である道善房に対しては、仏法の上から明確に間違いは間違いと指摘していました。

しかしその「依法不依人」という大原則を差し置いて、何故「仏法の究極が師弟である」と断言するのか。当時、そこが腑に落ちずにいたのです。

しかし故・友岡雅也氏が言う様に「側近によって、いう事がコロコロ変わる」という事であれば、この言葉も側近によって変わった言葉であったのだろうとも私は理解する事が出来ました。

◆「師弟不二」の欺瞞性

さて、この「師弟不二」という事について、今から十年ほど前に首都圏男子部幹部会で担当幹部で登壇した、正木(当時)副会長は以下の様に述べていました。

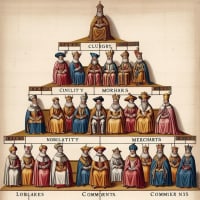

「私は池田先生が最近よく言う”この先の五十年”という言葉の意味について、思索を続けてきた。そこで私が思い至ったのは、歴史上の全ての宗教団体は”教義論争”により指導者の滅後、五十年を経ずに組織が分裂したのである。創価学会は末法万年の為に分裂を避けねばならない。その為には(教義ではなく)師弟関係を中心に置く事が大事なんだ(要旨)」

つまるところ創価学会は巨大教団となりましたが、この先、この創価学会が組織分裂を避ける為に重要な事は、池田氏との師弟関係を一人ひとりの中で強化していくしかないという事で、池田氏はそれを実は求めているという指導でした。

この後、正木氏は理事長職に就きましたが、先の池田氏の発言も、正木氏が池田氏の側近として陣取った事から発せられた言葉なのかもしれません。

この正木氏の発言ですが、確かに「正論」にも聞こえます。私自身、この当時はこの指導に納得してしまいました。

しかし歴史を遡ってみれば、実は宗教組織の分裂で、表面的には教義論争となっているケースもありますが、その奥には多くの場合、門下の中の派閥抗争という事があって、その抗争が表に出てくる形式として教義論争となっているに過ぎないのです。

日蓮正宗に於いても「蓮蔵坊事件」というのがありました。これは第四祖の日道(日興門下本六)と日郷(日興門下新六)との間で、大石寺蓮蔵坊を巡る抗争の事です。ここでは法華経読不読論など、教義的な論争が表面に出ていましたが、その奥には第三祖日目師の死後、大石寺の後継者が住むという蓮蔵坊の所有権をめぐる抗争であったのです。これは日興師門弟の「本六」と「新六」の間の抗争にも見えるのですが、結果は大石寺地域の地頭である南条氏の裁定によって、日道師が蓮蔵坊の住持と正式に決められ、日道師が大石寺の第四祖となる事でこの蓮蔵坊事件は終わりました。

つまり宗教組織が教義論争で分裂しているのは、あくまでの表面的な見え方であり、その奥には常に弟子門下の派閥抗争が隠れているという事で、この「教義論争」を正木氏が本当に熟考した言葉だとしたら、これはとても表面的な事象のみを捉えた稚拙な論理にしか過ぎないという事でしょう。そしてその稚拙な推論の上に成り立ったのが「師弟不二」というものではないか。

私はその様に理解したのです。

◆ある幹部との対話

これは活動を辞めてから少し経過した頃の事です。こちらも以前にこのブログで紹介したエピソードですが、私の男子部時代の先輩で、区長をしていた人が突然我が家を訪問してきました。何でも「斉藤君が心配になったから」という事でした。

そこで私は区長に、この「師弟不二」という事と、涅槃経にもある大原則である「依法不依人」との整合性について質問しました。要は依法不依人では、教えを判断する基準は経典であり、その経典に裏打ちされた論や釈であるはず。しかし師弟不二では師匠の人の言葉が何よりも優先されてしまい、結果として依法不依人との整合性が取れなくなってしまうのではないか、という事を聞きました。

すると先輩は答えました。

「斉藤君、師弟不二とは池田先生が例え極悪人であったとしても、それに付き従うのが信心という事なんだよ、わかるかな?」

私は「全く解りません」と言い、ではもし経典にある事と池田氏が違う事を言ったとして、それを責めるべきが本来の弟子としての道ではないのか、日蓮も道善房に対してその様な行動を取ったではないかと言うと。

「解った!君の信心と私の信心が違う事が良く理解出来た!」

こんな言葉を残して先輩は対話を打ち切り、帰っていってしまいました。

何とも実りの無い対話でしたが、これ以降、我が家に壮年部幹部が訪問をしてくる事は無くなりました。

◆私が理解出来た事

先の池田氏の実像の事、また今回の師弟不二関連の事で私が考えた事についてまとめてみます。

まず池田大作という人物ですが、カリスマ性はありますが、恐らく芯に確たるポリシーと言うのは存在しない人物なのでは無いかという事。考えてみれば第二代戸田城聖会長の下には、人物的な事はさておいて、多くの若い人材がいました。しかし一方、第三代会長の元では、次世代を担う若い世代が育成されていない様に思えますが、これも師匠たる池田氏の思想の芯の無さに原因があっての事だったのではないでしょうか。

現に今、信濃町を動かしているという原田会長、谷川氏など池田門下を代表する人は、いずれも人物としては小物であり、池田氏を担ぎ上げない限り組織をけん引する事もままならない人物ばかりです。池田氏の動向が十年以上に渡り隠蔽されていながら、お元気な池田先生という言葉があるのも、これがあっての事でしょう。

そもそも組織というのは分裂するものであり、人々が思索をする事を求める宗教であれば、教義解釈による分裂は猶更避けられない事だと思います。歴史を見ても釈迦教団であっても仏滅後百年を経ずに「部派仏教」へと分裂していきました。

この釈迦教団の分裂には、様々な要因を語られていますが、教義論争が盛んになれば、そこから新たな解釈も誕生しますし、仏教が世界三大宗教と言われる様になったのも、教学論争が盛んに為されたからではないでしょうか。

そうであれば宗教団体として分裂を恐れ、教団のカリスマ指導者に依存して組織としての結束をする事に主眼を置くという事は、結果としてその宗教団体の陳腐化にも通じてしまうのではないでしょうか。

最近の創価学会の弱体化、陳腐化も「師弟不二」という教義の作用によって起きていると、私は考えているのです。

そもそも宗教組織の目的とは、信仰する人達を守る為のツールの様な存在であるはずが、創価学会は組織の権益維持のために、組織に殉じ、その組織の活動をする事を信仰の中軸に置いています。そしてそれを勧めたのは池田氏である事は間違いありません。

これは仏教のそもそもの思想とは異なるものですが、その池田氏が師弟不二を「仏法の究極」と謀ってしまった結果が、今の創価学会の姿に現れていると言っても、けして言い過ぎでは無いと思います。

だから創価学会の活動を辞めて、池田氏の元から離れる事は、なんら仏教に違背する行動ではない。

私はその様に思ったのです。