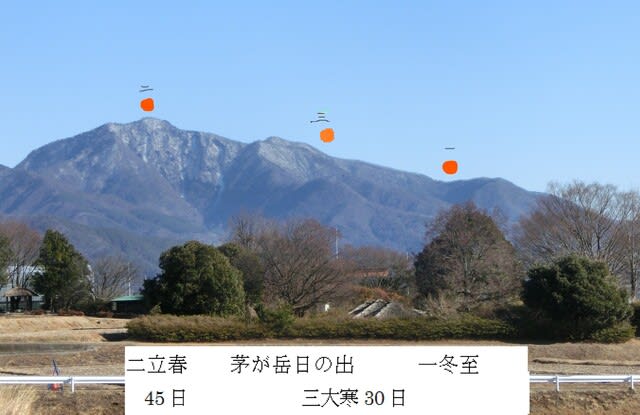

四季の区分はどうやって出したのか

冬至日の確定は日の出の観測では分らない

冬至前後の10日ほどは連日日の出の位置は殆ど変化しない。

冬至から30日 大寒 と45日 立春の日の出観測結果の位置を見れば分る

大寒から立春までの15日と、冬至から大寒までの30日とに、日の出の位置の変化には大差が無いので、日数に2倍もの大差があるようには見えない。冬至から大寒までの太陽の戻りは遅いと云うことになる。これを経験として知るばかりの縄文人にとっては、太陽が必ず戻ることは分らないし、どのように戻ってくるのかも心配していたものだろう。

冬至には祭を行い太陽に戻って来てくれるように祈りを捧げるとともに、確実に春が来たことを確認することが重要だったのだろう。

91日/2 45日までの冬から春への季節の区切りを越える太陽の戻りを確認することは、大切なことだったものと思う。後のチャイナでも節分としていることからもそれは分るのでは無いか。

引用ーーーーーー

年のうちに春は来にけりひととせを去年こぞとや言はむ今年とや言はむ

(年内に立春が来てしまった。昨日までの一年を去年というべきなのか、それとも今年と言うべきなのか)

有名な在原業平の孫である、在原元方が詠んだ歌です。率直ともいえる困惑が伝わる内容ですが、雅とは言いかねる作品であるため後に正岡子規などの歌人が「つまらない歌」と批判したりしています。ですが、この歌は古今和歌集の第一巻、「春上」のパートの一番目の歌となっています。古今和歌集は国家事業として作られた和歌の本で、平安貴族の教養の基礎とも言われた物です。そんな本の第一首目に置かれたという事はそれほどに立春を迎えるタイミングが大切にされていた…と思えます。「年末にお正月の象徴の日が来てしまう」という事が当時の人達にとっては大問題だったのかもしれません。

どうしてこんな事が起きたかというと、二十四節気は太陽歴に基づく物で旧暦は太陰暦、月の運行に基づくものだからです。

地球の公転周期は約365.24日となるため、4年に一回閏日を設定するだけで暦の調整がすみます。逆に太陰暦は月の運行を元にしているので3年に一度「閏月(うるうづき)」を入れて一年を13ヶ月として調整する必要があります。このように異なる2つの暦を併用していた弊害で年が開けないうちに立春を迎える原因になってしまったわけです。

ちなみに旧暦12月に立春が来る(年内立春)確率はほぼ1/2で、旧暦の1月1日に立春が来た年は朔旦立春(さくたんりっしゅん)としてとても縁起が良いとされたそうです。

前回の朔旦立春は1992年、次回は2038年と予想されています。