シュメールでは月の満ち欠けと潮の満ち干の関係から太陰暦を作ったはずなのに何故 7 が突然出てきて聖なる数となるのかそこが分らない。

ここのところは縄文人の太陰暦は 6突起の土器を作り 6 である。

その結果から潮の満ち干のを見るために 7 は必然的に出てくる。

シュメールでは太陽暦が作られていないから中途半端である。

シュメールの暦は、縄文人が知っていたメトン周期にも届いていない。

その上に太陰太陽暦を作っていたなどとはレベル低すぎ。

縄文人の縄文前期に見つけていた、二至二分の知識を元にして、春分の日を基準にして、太陰暦の季節からズレる事を、調整する暦を作っていたというのが、本当のところのように見えてきた。太陽観測が出来ていないからその後の太陽暦の進展も計ることが出来なかったということでしょう。それもカペラに基準を取っていたから、歳差運動でズレてくることが分らなかったと思う。

縄文人は中期には太陽暦と太陰暦を繋ぐ3突起の土器に残した神秘数3 を手に入れて、立春点を観測して朔旦立春で太陽暦と太陰暦をつなぎ、内陸 山では太陽暦を、海辺では太陰暦を土地の特性に応じて使い分けていたものと考えている。

縄文人の聖なる数は 3,4、6 これで暦は完成する。

金生遺跡はその基準を観測するための天文台でした。

写真はお借りしました

引用ーーーーーー

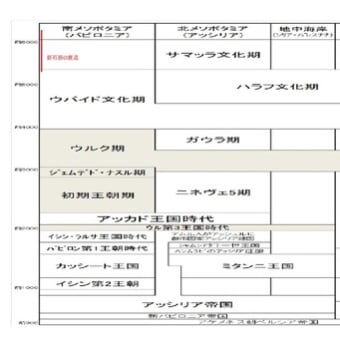

古代 メソポタミア【太陰暦・週7日制・六十進法】

古代

☆太陰暦も週7日制も六十進法も、古代のメソポタミアで成立しました。これらについての世界史の教科書の記述は簡単ですし、通常は授業で詳しく触れる余裕もありません。しかし、歴史的には極めて重要なものばかりです。それぞれの成立過程を、できるだけわかりやすくまとめてみます。

<太陰暦>

★月の満ち欠けを基にした暦です。人間は、古くから(多分旧石器時代から)月の満ち欠けの法則性に気づいていたでしょう。ただ現代では、天文ファン以外は月を眺めることが少なくなってしまいました。したがって、太陰暦については、きちんと確認しておいたほうがいいと思います。

★月は、①新月(見えない状態の月)?②上弦月(??)?③満月?④下弦月(??)[?新月]というサイクルを繰り返します。この1サイクルをひと月としたわけです。ちなみに、moon と month は語源が同じです。

★①から②、②から③、③から④、④から①への変化は、ほぼ7日です。これは神々の摂理であると考えられ、ここから7は聖なる数となりました。

★1サイクルは29.5日でしたので、1カ月を29日または30日として、12カ月を1年としました。そうすると、1年は354日となります。これが、シュメール人によって作られた太陰暦です。[イスラーム暦も太陰暦です。]

★ところが太陽の周期では1年が約365日ということもわかってくると、そのズレを補正するため、17年に9回閏月を設ける暦ができました(17年間に9回、13カ月の年があることになります)。この暦は、太陰太陽暦と呼ばれます。この暦も、シュメール人が作りました(新バビロニアで確立したという説もあります)。[元の授時暦は太陰太陽暦です。]

<週7日制>

■先に述べた、月の満ち欠けの7日ごとの変化から、1週という単位が考えられたとされています。この考え方はヘブライ人にも引き継がれ、『旧約聖書』の「創世記」冒頭の文章となりました。週7日制は、ユダヤ教?キリスト教で決定的なものとなったわけです。なお、曜日に惑星の名がつけられるようになったのは、少し後の時代のようです。

<六十進法>

◆メソポタミアでも、最初に成立したのは十進法でした(楔形文字には、数字もありました)。なお、十進法は、人間の手の指の数が基になっています。[マヤの二十進法は、手と足の指の数が基になっています。]

◆十進法に加えて、六十進法が、太陽・月をはじめとした天体の運行を分析するために考えられました。天体の運行を円周で考え、その円周を分割して、天体の位置を地表との角度で表すという考え方になりました。そして、角度を表すためには、十進法よりも、約数が多い60という数を基準にしたほうが便利であることがわかったのです。たとえば、50や100の場合、3や6では割り切れません。十進法は、円周の分割には不便です。一方、60や120や180は、3、4、6、12、15などでも割り切れます。こうして、六十進法も定着していきました。

◆また60は、十進法の10と12カ月の12の最小公倍数でもありました。したがって、60もやはり聖なる数と考えられたようです。

◆やがて、六十進法は1日の時間の測り方にも使われるようになりました。(エジプトで使われるようになったという説もあります。)

【参考文献】

永田久『時と暦の科学』[NHK市民大学テキスト、1989]

永井俊哉「シュメール人はなぜ六十進法を用いたか」[www.nagaitoshiya.com/ja/2013