大震から8年後の制作。

有島生馬(1882-1974)

《大震記念(大震災の印象を部分的に描写せるものなり)》

1931年、198×352cm

東京都復興記念館

理解困難な絵。

関東大震災をテーマにしているのに、画面左下に、なぜ、沐浴する女性たちを描く必然性があるのか。

作者の有島は、画家、文筆家として活動。セザンヌを日本に紹介したことでも知られる。地震時は上野公園の二科展の会場にいた。五男二女の次男で、長男の有島武郎、四男の里見弴とともに有島三兄弟と称される。その経歴はいかにも文化エリートで、このコラージュ風の絵も、文化エリートらしいのかもしれない。

安田善次郎からの寄贈で館の収蔵となり2階の中央展示室に常設展示される本作は、当時の著名人がモデルとして登場することで知られる。

画家仲間や家族以外にも、震災当時の政治経済面における著名人たち。

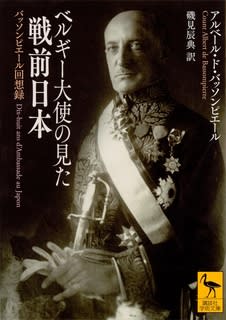

そのなかで、唯一の外国人が、駐日ベルギー大使を1921〜39年の長きにわたり務めたアルベール・ド・バッソンピエール(1873-1956)。

震災の翌日から2度目の首相を務めた山本権兵衛の横に立ち、夏のスーツを着て、日本の少女(モデルは有島の姪)の頭の上に手を置く大使。

外国人による日本支援の象徴として描かれたという。

関東大震災発生時、大使は逗子の別荘にいて、津波からの避難を経験する。母国に熱心に働きかけ、多額の義捐金獲得に成功したという。

講談社学術文庫刊の『ベルギー大使の見た戦前日本 バッソンピエール回想録』の第3章「九月一日の大震災」に基づき、大使の関東大震災、被災直後の状況を確認する。

大使は、7月15日から、家族とともに逗子海岸にある英国人所有の日本風の別荘に滞在する。

井戸は涸れる、海で変わった魚を見るなど不思議なこともあるが、何事もなく6週間が過ぎる。

その時。

大使は、子どもたちの付き添いで、逗子海岸の海のなかにいた。

慌てて子どもたちを岸に連れ戻す途中、すべての丘が崩れて巨大な斜面が一気にすべり落ちるのを見る。家屋の屋根が落ち、瓦が空中に舞っている。

なんとか海岸にたどりつき、旅館(養神亭)の庭に入る。その建物は崩れ落ちている。子どもたちをそこに置き、大使は妻のいる別荘に向かう。

地崩れでなかば下敷きとなった女性の救助を手伝い終えた妻と会い、子どもたちのところへ戻ろうとすると、海が湧き上がり、川を凄まじい勢いで逆流してきているのを見る。半狂乱となる妻。

妻を押しとどめ、竹林のある小高い丘まで連れて行くよう使用人に指示し、大使は遠回りして旅館に向かう。

子どもたちは全員無事。大使が去ってしばらくして、津波を見て、使用人とともに海を背にして逃げ、旅館の周囲の高さ2メートルの塀を乗り越え、津波がぎりぎり及ばずに済んだ高台まで逃げていた。

安堵も束の間、海の水がはるか沖合まで引いてしまっているのを見る。子どもたちと全速力で妻のいる竹林に向かって走る。絵のように景色のよい急拵えの避難所には、何組もの家族が集まっていた。

逃げている間、大使たちは、ずっと水着姿で裸足。足が傷だらけ、靴が履けないような状態となっていた。

家具こそひっくり返っているが建物自体は揺れからも津波からも無事であった別荘から、必要品を持ってきて、その晩は、竹林で過ごす。

頻繁な揺れで眠ることはできない。遠くに見える不気味な明かりは、横浜、鎌倉、横須賀の大火によるものであった。

✳︎逗子は、火災による被害こそ限定的であったが、揺れや高さ6メートル以上とされる津波による被害は甚大であったようだ。被害は、死者76名、全焼4戸、全壊988戸(建物全壊率約40%)、流失90戸、半壊887戸、崩壊30戸とのこと。

交通手段、通信手段、運搬手段が断たれてしまった逗子。

主な情報源は、横浜や東京から三浦半島に向かう避難者の話であった。

まずは、自分たち家族が無事であることを本国に伝えなければならない。

1日の午後、徒歩で東京に向かう(向かわせた?)使用人に秘書宛の手紙を持たせる。2日夕刻、使用人が東京に着く。3日、軽井沢へ行くヨーロッパ人に電文が託される。4日、軽井沢から神戸に電報が打たれる。神戸総領事はその日のうちに本国に打電する。5日の夕方には、本国関係者に伝わる。非常時とはいえ、なんと手間と時間を要するのだろう。

大使の娘のひとりは、そのとき、日光の中禅寺の友人の別荘で過ごしていた。その地方にまでは被害は及んでいないとは言われていたものの、4日時点でも安否不明、確認ができたのは相当後となる。

もう一つ心配なのは、ベルギー大使館。当時、麹町にある旧大久保利通邸の洋館を賃借し、改築して使っていた。

希望を与えてくれる人もいたが、避難者の多くは、焼失したと断言する。1日に東京を出て逗子へ娘の安否を確認に来たフランス大使(自動車で出発するが、横浜の惨状を前に途中から徒歩となる)は、あの火の様子だと焼失したに違いない、と言う。

5日、東京の大使館員から、地震からも火災からも無事の旨の手紙を受け取る。

火は、大使館の付近の建物を焼き尽くすが、夕方6時頃に風向きが変わって、方向を変えた。ただしその後も火の粉が屋根に降り続き、徹夜でバケツの水をかけていたという。

6日、大使は東京に向かう。逗子から自転車で横須賀郊外の田浦へ、田浦から船で東京へ、港から自転車で大使館へ。皆と生きて会えたことを喜び、その献身的な守りに感謝する。

回想録の第3章「九月一日の大震災」は、慰霊堂と復興記念館、そして復興記念館に展示される有馬の作品にかかる記述で締められる。

一枚の大きなパネルは、フランスに長く住んでいた著名な画家、有島氏の手になるもので、1923年9月1日の大震災を寓意的に総括している。

(中略)

その結果、私の姿かたちは東京の博物館に残り、子孫代々まで伝えられることとなったのだ・・・。友人が私の顔を見わけられるかどうか私には確信がない。といってもそれは画家の才能を批判するつもりではない。まったくのところ、画家には肖像画を描こうという意図などこれっぽっちもなかったのだから。

大使は、美術に関心が高く、有馬ほか画家たちとの交流があった。日本にベルギー美術を紹介したいと考え、1934年には、個人的親交のあった画家の個展を開催したりしている。