東京富士美術館の常設展示より2選。

ガラスの反射がきつく、撮影が難しい。

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593〜1652)

《煙草を吸う男》

1646年、70.8×61.5cm

東京富士美術館

薪の燃えさしに息を吹きかけ、パイプに火をつけようとしている若い男。

1973年にフランス南部で発見され、同年、ある研究者が画家の真作として発表。現在では、画家1人の筆ではなく、制作補助者が存在する(息子エティエンヌ?)との説が広く受け入れられているとのこと。1990年に現所蔵となったらしい。

私的には所蔵館の常設展示にて見ているほか、2005年の国立西洋美術館の回顧展(ミラノ個人蔵の模作および対作品かもしれない《火をおこす少女》(現存しない原画に基づく模作)も展示)、2015年の山梨県立美術館「夜の画家たち-蝋燭の光とテネブリスム-」展(西洋美術におけるテネブリスム作品の代表例として)、2016年の国立西洋美術館「カラヴァッジョ展」(「光」の観点からのカラヴァッジェスキの1人として)など、見る機会が結構多い。海外のラ・トゥール回顧展への出張歴もあるようだ。

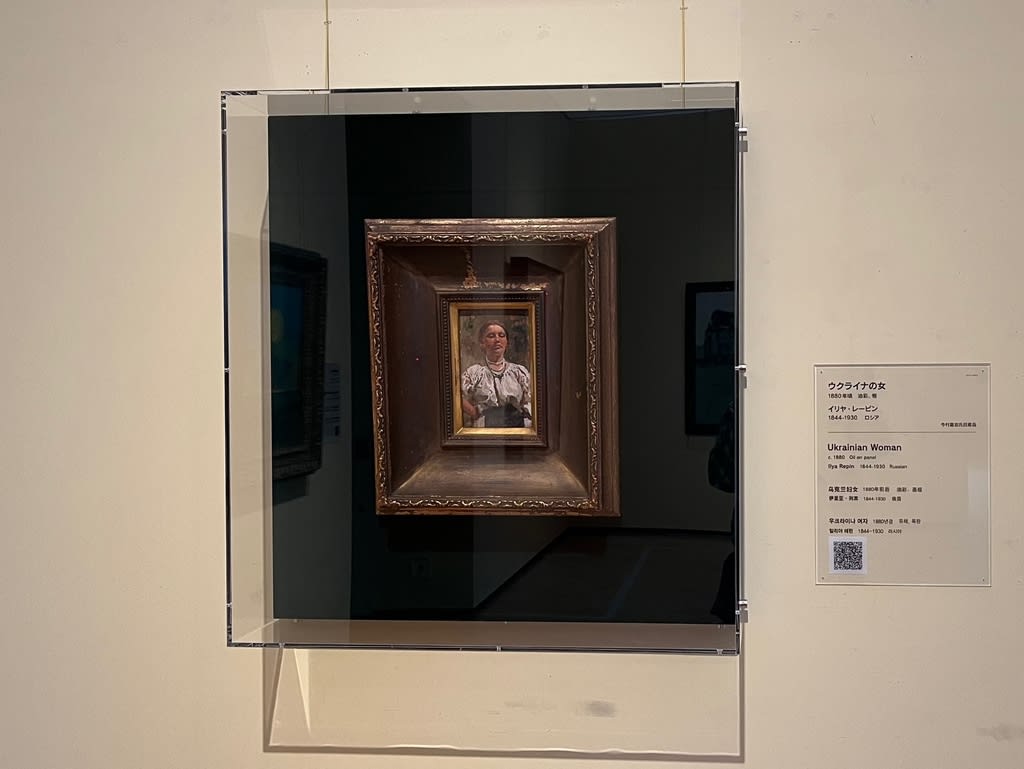

イリヤ・レーピン(1844〜1930)

《ウクライナの女》

1880年頃、18.4×9.8cm

東京富士美術館

ウクライナの民族衣装に身を包んだ若い女の上半身が描かれた小品。

国立トレチャコフ美術館が所蔵する《夕べの宴》という作品の画面中央で、ダンスを踊る若い女性の習作と推測されている。

《夕べの宴》は、ウクライナの風習を題材にした、1881年完成の作品。文豪トルストイと画家レーピンとの最初の交流となった1880年10月の文豪の画家アトリエ訪問時、未完成であった同作についても談義が交わされたという。近年では2012年のBunkamura「国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン展」にて来日している。

レーピンは、現在のウクライナの第二の都市ハルキウの近郊にあるチェグエフに生まれる。両親はロシアからの屯田兵であった。

画家は、画業のため故郷を出たあとも、しばしば故郷に滞在し、ウクライナの風俗など題材を得て、作品を制作している。

〈参考〉

イリヤ・レーピン《夕べの宴》

1881年、114.5×185.5cm

国立トレチャコフ美術館

習作に戻ると、本作品は2016年頃に再発見され、2019年に現所蔵となったようだ。

キャプションには「今村嘉吉旧蔵」と記されているが、誰?

今村嘉吉(1887〜1941)は、陸軍省の軍人。

1929年(昭和4年)に、陸軍記念日の最初のポスター《三月十日は國の記念日》ほか陸軍省のポスターの原画を手掛けるなど、戦意高揚を促すための広報業務に主に従事していたらしい。

本作品入手の経緯は不明であるが、今村の経歴と時代背景から、満洲を経由して請来した可能性が高いとされている。

(参照:籾山昌夫「イリヤ・レーピン《ザポロージャのコサック》のふたつの複製画の文化学的考察と《夕べの宴》関連作品の再発見について」 -「神奈川県立近代美術館2015年度年報」所収)