ボストン美術館の至宝展

東西の名品、珠玉のコレクション

2017年7月20日〜10月9日

東京都美術館

このような構成の展覧会を見るのは久しぶり、というか初めてかもしれない。

【地下1階フロア】

1章 古代エジプト美術

・ボストン美術館とハーバード大学による共同発掘調査の成果など、全11点。

2章 中国美術

・「中国美術」といいながら、北宋・南宋時代の絵画限定の全6点。

3章 日本美術

・「日本美術」といいながら、江戸時代の美術品限定の全16点。

【1階フロア】

4章 フランス絵画

・「フランス絵画」といいながら、19世紀のバルビゾン派、印象派、ポスト印象派の絵画限定の全19点。

5章 アメリカ絵画

・18世紀から20世紀半ばまでのアメリカ絵画全12点。この点数で語れるのか?

【2階フロア】

6章 版画・写真

・「版画・写真」といいながら、アメリカの芸術家2人の版画と2人の写真が全10点。

7章 現代美術

・「現代美術」といいながらわずか5人の芸術家の全6点。

本展のマイ・セカンド・ベスト。

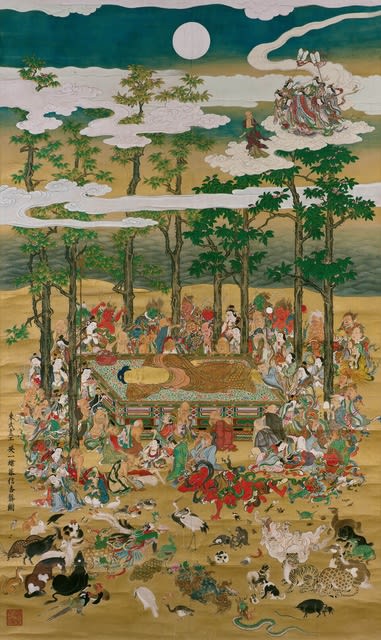

英一蝶

《涅槃図》1幅

1713年

・1886年以前にフェノロサが収集。後にボストン出身の富豪がフェロノサから買い取り、自身の死後、ボストン美に渡るようにする。

・大画面。画面の高さ約2.9m、幅約1.7m。表具を含めれば高さ約4.8m、幅約2.3m。

・約170年ぶりに本格的な解体修理が行われ、今回が初の里帰り。

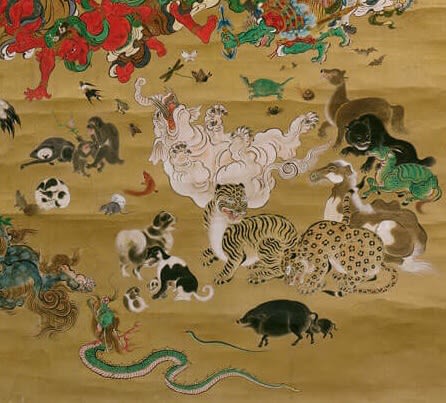

・印象的なのは、悲しみにくれる動物たち。

51種もの動物(想像上の動物を含む)が描かれているが、縮尺を無視して描いているので、本来であれば並べて描くことはできないだろう、微細動物が大型動物と共存していて、それが非常に面白い。

例えば、蜘蛛、蛙、蝉、蟹、カタツムリなど。

それから、ブタさんが可愛い。

以下、本展全体をザクっと感想。

古代エジプト美術は私的に関心薄。

中国美術では、南宋末期の画家・陳容が描き、かつて清朝の乾隆帝も旧蔵したという、フルオープンの《九龍図巻》に注目する。

同じ画家が描き、やはり乾隆帝が旧蔵し、大阪の藤田美術館が今年(2017年)3月のクリスティーズのオークションに出品した《六龍図巻》は、なんと約49億円!で落札されている。

長さも約9.6m(旧藤田美は約5m)で、「九龍」なので、同じことをすれば、おそらく《九龍図巻》のほうが高価格になるのだろう、という卑しい目をした注目である。

日本美術では、曾我蕭白の《風仙図屏風》と《飲中八仙図》、現存最古という歌舞伎小屋の絵看板・鳥居派の《絵看板・錦木栄小町》などを楽しく見る。

フランス美術は、名前はある程度揃えている。別記事としたゴッホ2点は特筆もの。モネ4点は、既視感あれど、やっぱり良い。

アメリカ絵画では、サージェントの《フィスク・ウォレン夫人と娘レイチェル》のモデル二人が、背後左上の15世紀の聖母子像の真似をして寄り添うポーズをとっているのが印象的。マイ・サード・ベスト。また、オキーフの《グレーの上のカラー・リリー》も好み。

版画・写真はそれほど、、、出品数がねえ。

現代美術もそれほど、、、ただ、サム・テラー=ジョンソンの3分44秒の映像作品《静物》を後半から見始めた人が、映像が再スタートするときにちょっとした驚きを示す、その様子が面白い。

サージェント

《フィスク・ウォレン夫人と娘レイチェル》

1903年

あまり経験したことのない構成の展覧会。

しかし、毎度の感想であるが、ボストン美術館の収蔵力は凄い。

贅沢を言わせてもらうと、7章構成より、3章構成くらいに絞っていただいたほうがいいかな。例えば3章、4章、そして2章(または5章)に絞っていただいて、3つのフロア毎に章を変えて、雰囲気もガラッと変えて、今の質を維持しつつ物量を増やす、が個人的には好みかなあ。