🌸桜も咲いたし!親方の家に引っ越して初めての冬を無事に越しました😄

暖房は全て電気で賄いましたので💡電気代はすごいことになっております....

チーン😇

過日の3月26日、日曜日は鈴鹿市伝統産業会館で彫刻実演のお当番でした。

お越しいただいた皆様

ありがとうございました!☺

当会館では鈴鹿墨の実演も月に2回あり、この日はちょうど墨の実演もある日。

墨作りの職人山尾さんと2人でお客様をお迎えしました。

山尾さんはもうすぐ90歳という高齢にもかかわらず、丈夫そうな体格でとても元気なおじいさん!ᕙ(>▽<)ᕗ

この日も雨の中☔自転車で会館まで来ておられました。

(自転車生活の大変さが身にしみてるのでよく分かる!!)

お客様のいない時間には、山尾さんの子供の頃、約80年ほど前の鈴鹿の子供の暮らしや、若い頃の仕事のようすについてお話を伺ったりして楽しく過ごしておりました😊

そこで感じたのは、昔は伝統工芸で行うような手間のかかるものづくりが生活の全てにおいて当たり前。

ご飯を炊くにもお米を作るにも、とにかく電気を使わない。(使えないが正しいかも)

人力や工夫された道具や家畜🐂の力で何でもしなければならない。という事。

墨を作る技術を体得するだけで時間もエネルギーもかなり必要だと思うのですが、昔はそれに加え、万事何かを行うための段取りや準備自体に時間がかかるということに

なんだか更に果てしないな....

(*´ω`*)(遠い目)

と思いを巡らせておりました😅

墨を作る。

ここで言う墨とは書道用の固形墨です。

墨汁とは根本的に材料や工程が違います。

墨は主に膠(にかわ)と煤(すす)で出来ています。

墨作りの見習いはまず朝4時頃、誰よりも早く来て膠を溶かす段取りをします。

現在はガスがあるので湯煎するのにも即座に強い火力で作業ができますが、昔は石炭を燃料としていたためじわじわとしか火力が上がってきません。

何倍も時間がかかっていたでしょうね。

しかも膠は炊くとかなり臭く(柿渋より臭いと山尾氏は語る)、日持ちがしないのでこれを毎日やります。😤

また、

炭は寒い時期が製造の最盛期。

墨を練る職人さん達は、それぞれ自分の後ろに火鉢を置いて暖をとって作業します。

火鉢に使う木炭は俵で(多分牛に引かせて)買ってきて、使いやすいサイズにカット。当時は職人さんが多かったのでなんと1日に一俵を使い切っていたそうです。

買うのも切るのもめんどいし寒いそう...😱

時代が時代ですから何事にも手間はかかりますが、そこは海と山に挟まれた鈴鹿の地!

現金はなくても海産物🐟や農作物🍚は買わなくても手に入る術があり、冬を越すだけで命がけになるような日本の北の方の地域に比べたらずっと暮らしやすい土地だったのかもしれませんね。

「うちは金はなかったけど親父含めのんびり暮らしていたような気がする😚」

というのが【農家の子供】だった山尾さんの話。

ほほう...☺

(大変な中にも楽しみや心の豊かさがあったのかなぁ)

では【型屋の子供】は?

当時も伊勢型紙を生業とするものは現金でやり取りをしていたはずです。

型紙で儲けている方々は、山尾家ではお祭りの時に出された時だけ飲めるお酒を自ら購入して消費し、謡やお茶など、文化芸能に精通するゆとりもあったと思われます。(彫師ではなくそれを取りまとめる問屋は特に。現在も謡をやっている関係者の方は割といて馴染みのない私には驚きの文化です)

農家の子供は毎日のように農業の手伝いというものがありますが、型屋の子はしなかっただろうなあ〜とおっしゃっていました。

か、格差社会!?

ちょっとした土地の闇を見た気がしました😂

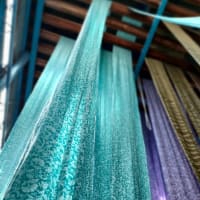

伊勢型紙は長い時間をかけて土地に根付いて発展した工芸品。

地元の方々にも価値をご理解頂き、誇りに思ってもらえるもの、応援したいものでありたいと願っています✨

そのために私は、町おこしNPOや型紙関連の組合でもかなり積極的に活動しているのですが...

もし地域の方々へのご協力を求めた際に反応が鈍かったり、変な空気になった場合は....

これまでの型紙業界の行いが悪かったのかな?と人のせいにして割り切ろうと思います!(笑)

こらこら。

怒られるわ。

ちなみに、金銭的ゆとりがあるのは悪いことではありません。文化を醸成し、工芸品においてはより高度なもの芸術性の高いものを生み出させる土壌を育んでくれるので。ゆとりの一部を地域にどれだけ目に見える形で還元できたか、かもしれませんね🤔

(そういう意味では善行は隠れて行わず、堂々としたほう良いんだな。地域住民の不平を解消し平和が保てるしな...)

ご注意

根っからの貧乏性の型屋2110の与太話。

話半分で聞いてやってください。

春夏秋冬をダイレクトに感じ「生きる」ということに丁寧に向き合えていた時代を素晴らしいとも思いつつ、

ボタンひとつでお湯が出てくる現代だからなんとか生きていける、へなちょこな私です。

電気代は怖いけど...

では今日はこの辺で〜(^o^)/

あ、私の彫刻実演は次回は4/16です〜

------------------------------------------------

<鈴鹿墨を知る>

伝統的工芸品産業振興協会HP

<鈴鹿市伝統産業会館での実演>

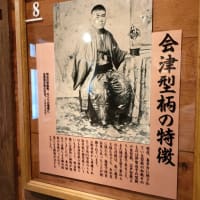

※写真の職人さんが山尾さん