今からもう30年ほど前。

NHKのある番組の1シーン。

緑豊かな人里の一軒家から一人の主婦らしき女性が現れ手に持ったザルを家の前を流れるせせらぎに浸す。ザルには米がはいっている。小刻みに揺すると流れの水は少し濁りしかしまた清い流れにもどる。

もう一つのシ-ン。

小学生らしき男の子たちが10mほどの高さの橋の上から幅7~8メートルほどの川に飛び込む。それはその土地のイニシエーション(通過儀礼)であるらしくなかなか飛び込めず何日もかかってようやく成功する一幕もあった。

そんな光景が脳裏に焼きついていた。

いつか行きたいと思っていた。

それが郡上八幡(ぐじょうはちまん)である。

清流の郷(さと)。

朧(おぼろ)げな記憶の中にイメージが発酵する。

そんな地を訪れてみることにした。

* * * *

郡上八幡は岐阜県にある。JR東海道新幹線で名古屋へ。名古屋からJR高山本線で美濃太田へ。美濃太田から長良川鉄道で郡上八幡へ。

11日7時33分発川崎市営バス平野バス停で生田駅へ。8時52分発小田急小田原線各駅停車本厚木行に乗車。新百合ヶ丘駅で急行に乗り換え9時11分町田駅着。町田駅でJR横浜線9時19分発快速大船行に乗り換え。9時35分新横浜着。新横浜駅から新幹線に乗るのは初めてかもしれない。新横浜駅の新幹線ホームはあまり広くない。だから喫煙所がホーム上ではなくコンコースにある。JR東海道新幹線10時00分発のぞみ139号博多行に乗車。「博多」という地名に「西」を感じつつ久しぶりに間近に見る富士山の眺めを楽しみ名古屋に着く。ホーム上で「きしめん」を食せるお店を2軒発見し帰路には必ず食べようと決意する。

なぜか『砂の器』(映画)を見ながらの移動。

「西」の空気の密度感。町並みも心なしか関東よりも活気があるようにそして時間の流れも速いように感じられる。

名古屋でJR高山本線11時43分発特急ひだ9号高山行に乗り換える。郡上八幡へは長良川鉄道に乗らなければならずそれには美濃太田で乗り換えるのだが名古屋駅から美濃太田駅へは複数のルートがありしかも名鉄など複数の鉄道会社が利用可能である。当地に不案内な私には各種鉄道が錯綜して分かりにいことこの上なくとにかく乗り換えが少ない=わかりやすいルートが良いということで「名古屋-岐阜-美濃太田」というJR高山本線ルートを選んだ。

名古屋―岐阜間はおそらく東海道本線の線路なのだろうが名目上は名古屋から高山本線である。名古屋から岐阜まで東海道線区間を走り岐阜駅で向きを反対方向に向けて走るので(所謂スイッチバック?)名古屋駅出発時には座席が進行方向に対して背中向きになる珍しい列車である。アメリカのTV映画「サンダーバード」の乗り物シーンを思い出した。

私が乗車したのは自由席の最後尾車両だったが混んでいなかったので余裕をもって座ることができた。また最後尾車両(=岐阜までの先頭車両)はワイドビュー仕様で前方を広く見渡すことができ振り返りながらだが木曽川沿い車窓を楽しむことができた。岐阜駅からは列車は長良川沿いに進み線路が何度も川と交差する。ダイナミックな眺め。木曽川も長良川も雨降りの後だったので濁流であり雨が降っていなかったらもっときれいな流れを見られたろうが私にとってはこれはこれで荒々しく力強い川の眺めとして楽しむことができた。

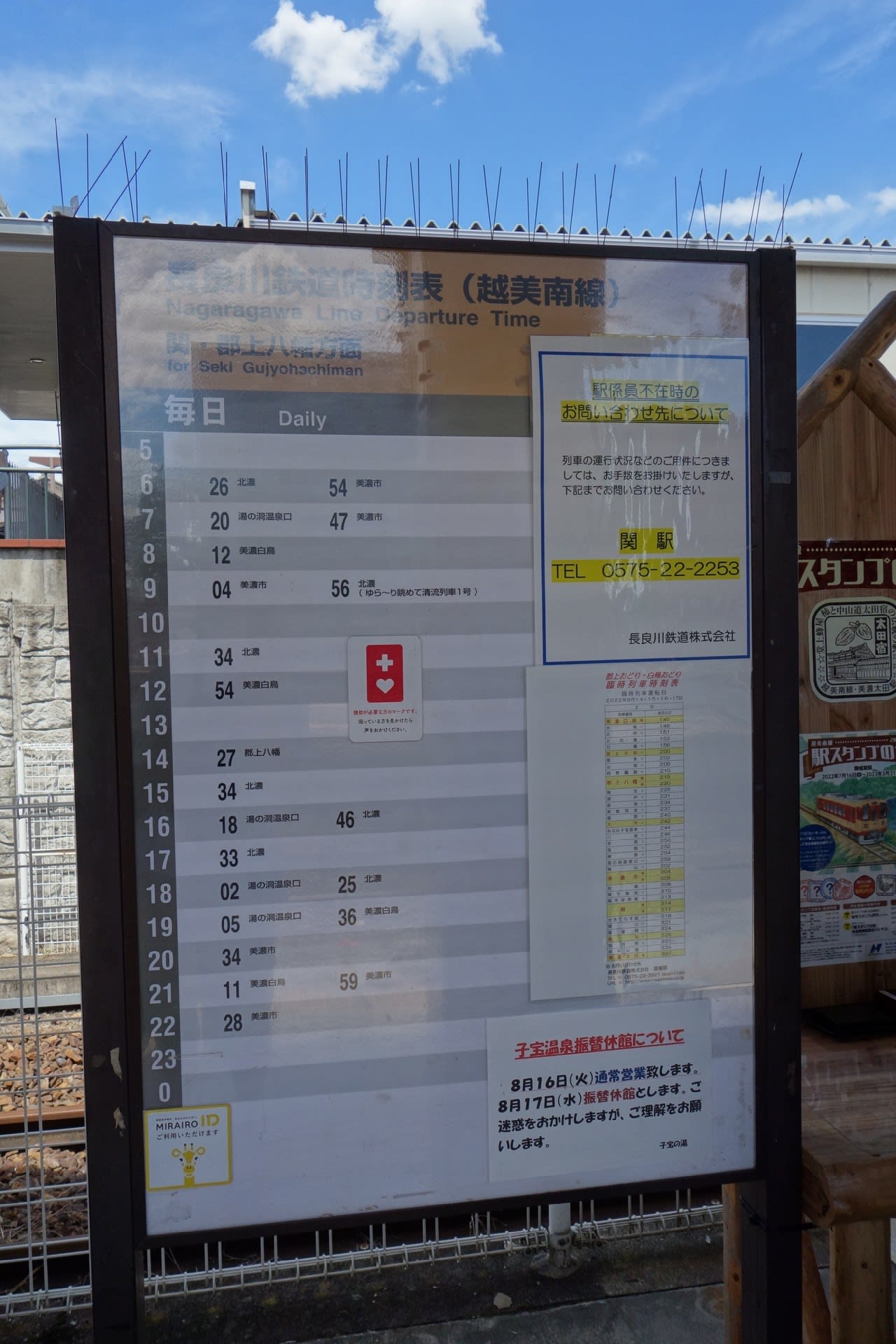

美濃太田で長良川鉄道に乗り換える。12時54分美濃白鳥行である。

実はこの鉄道に乗ることは今回の旅の楽しみの一つであった。

長良川鉄道は第3セクター方式の鉄道で国鉄時代に敷設された路線を岐阜県や郡上市が出資した長良川鉄道株式会社が運営している。日本三大清流(ダムなどが造られず自然の姿を留めている河川)の一つである長良川に沿って美濃太田駅から北濃(ほくのう)駅までの約36kmを2時間ほどかけて走る。

この日の長良川は濁流で清流の雰囲気はなかったがそれでも小さな列車が何度も川と交差しながら進む車窓は見ていて飽きなかった。

車内にマンガ家のさくらももこのキャラクターがペイントされていたがこれは郡上八幡に惚(ほ)れ込んだ同氏が様々なキャラクターを考案し同地に寄贈したことが発端でそれがこの鉄道の車体にも生かされている。ふだんは市民の足であり列車の本数も1時間に1本程度とそう多くはない。しかし当地の名物料理を供する観光列車になると車両も特別車両で料金は一人15000円ほどする。

ワンマン運転の運転手さんが停車中に乗客の子どもに声をかけてスタンプを押すよう促している。このあたりは観光列車としてのサービス精神が微笑ましい。この子にとって良い思い出になったろう。

1時間半ほどで郡上八幡駅に到着。14時12分である。郡上八幡の町の中心部は駅から1.5kmほど離れており事前の調べで列車到着後5分ほどで路線バスが発車するので撮影などしていれば間に合わないとわかっていた。そこではじめからバスは諦め駅周りをゆっくり撮影しながら歩いて移動することにしていた。因みに駅前にタクシーは見当たらなかった。呼べば来るのかもしれない。

天気に恵まれ快適な歩行であった。歩くごとに郡上八幡に近づくと期待感が高まった。郡上八幡はもともと城下町であり山の上に遠く城の姿を見ることもできた。

大きな川の流れに出た。

川には腰まで水に浸かった釣り人たちの姿。鮎釣りか。

川の両岸のそこここからから水が湧き出ている。いや溢れ出てきている。

吉田川というらしい。

川べりでは地元の人か観光客かわからないが思い思いに水と戯(たわむ)れている。

素晴らしい眺め。

橋を渡る。細い道の両脇に格子を組んだ家並みが続く。城下町らしい町並み。

私がとった宿は町の観光の中心に位置する吉田屋。おそらく吉田川からその名をとったのだろう。こじんまりした建物だが旅館形式の部屋とホテル形式の部屋とがあるらしく今回はホテル形式の部屋しか空きがなかったのでそちらを予約した。こちらを選んだ理由のひとつは1階が鰻屋になっておりそこで「郡上鮎」が食べられること。鮎は天然ものであるゆえ天候などの影響で入手できないこともあるようだがチェックイン時に確認するとこの日は問題なく食べられるとのことで旅装を解くと早速16時開店と同時に入店した。

鰻丼と郡上鮎の塩焼きを注文。天然の郡上鮎が2尾で1500円。いただいてみた。小ぶり。若鮎か? 鮎の味は澄んだ味わい。よく鮎は水中の石に生える苔を食べるのでそれが腸(はらわた)の苦味になり土地の味になると聞くがこの地の鮎は水のきれいさが土地の味になっているようだ。(若鮎だからかもしれない。)鰻は関東と料理法が多少違うのか香ばしい焼き上がり。関東特に江戸風は蒸すことによるふっくら感しっとり感があるがこちらは中は柔らかいが表面は香ばしい。江戸風の上品さに対してこちらは鰻を日常的な食べ物としていただく気安さ。特にお重ではなく丼としていただくにはクリスプ感があるこちらが気楽に食べやすい。

郡上鮎を食すといううこの地での重要なミッションの一つをクリアした後夕暮れの町に出る。

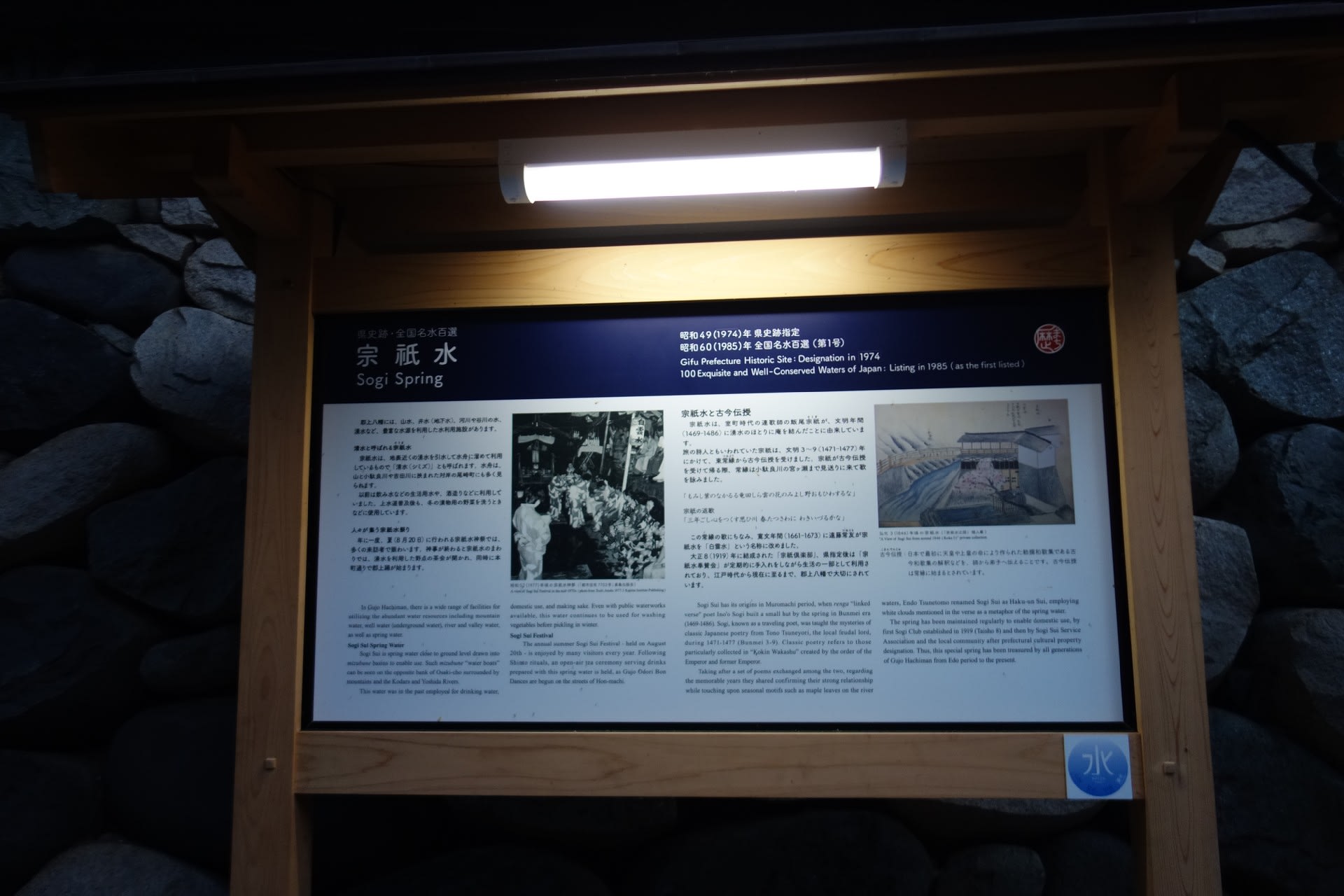

まず宗祇水(そうぎすい)を訪れる。

郡上八幡には様々な水源がある。山水、井水(地下水)、河川や谷川の水、湧き水。そしてそれらを利用した様々な水利用施設がある。その一つが「水舟(みずふね)」である。湧水を引水して溜めて利用するもので「清水(しみず)」とも呼ばれる。江戸時代から飲料、食料米等の洗い場、野菜等の洗い場、桶(おけ)などのさらし場というように生活用水として利用され上下水道普及後も冬の漬物用の野菜洗いなどに利用されているという。

宗祇水も水舟のひとつである。その由来は連歌師である宗祇(そうぎ)が文明年間(1469-1486)に湧き水の畔(ほとり)に庵(いおり)を結んだことに遡(さかのぼ)る。

宗祇は文明3-9(1471-1477)年に当地の武将にして歌人である東常縁(とうつねより)から古今伝授を受けている。古今伝授とは『古今和歌集』の解釈を秘伝として師から弟子に伝えることである。3年にわたる古今伝授の後別れに際し常縁は吉田川支流の小駄良川(こだらがわ)の宮ケ瀬で宗祇に次の歌を送る。

もみじ葉のなかるる竜田しら雲の花のみよし野おもひわするな

([古今集に歌われる]もみじ葉が流れる竜田川も白い雲の下の花咲くみ吉野の山も心に大事に思って忘れることのないように)

宗祇は次の歌を返している。

三年ごし心をつくす思ひ川 春たつさわに わきいづるかな

(三年以上心を尽くしたこの川での古今伝授の思いは春に旅立つ今も沢の水のように湧き出ずるのです)

「竜」は「経つ」「(旅)立つ」であり、「思ひ」は「重い」なのだろう。

この常縁の歌の「しら雲」に因(ちな)み「宗祇水」は「白雲水」とも呼ばれる。そして江戸時代から今日に至るまで地元の人々に利用され大切に守られてきた。1985年には日本名水百選第1号に指定されている。

水に手を浸してみた。驚くほど冷たい。この日の気温は30度を超えていたが水温は10度以下ではないだろうか。天然の湧水の清冽さ。

由緒ある宗祇水から小駄良川に出て吉田川との合流地点へ。

郡上八幡旧庁舎記念館。内部は郡上八幡の特産品の展示販売や軽食、2階は郡上おどりの体験会場となる「かわさきホール」など観光施設として活用されている。

やなか水のこみち。

夕方5時を過ぎると観光施設や土産物屋はほとんど閉まる。あてにしていた酒屋も閉まっていたのでグールグル検索で酒屋を見つけ地元の酒を購入。冷蔵していたものが売り切れていたので常温のものを購入。お店の人が申し訳なさがり保冷剤をサービスしてくれる。

お酒は買ったが肴(さかな)がない。土産物屋はすべて閉まっており城下町の町並み保存の関係であろうコンビニもない。再びグーグル検索で1kmほど距離のある幹線道路沿いのファミマを見つけ酒の肴になりそうなものを買ってくる。ヒーコラ。

この日は宿に戻ると地酒「郡上踊り」をファミマの惣菜で飲す。お米の味がしっかりあり純米酒らしいふくらみのある良い味わい。冷蔵保存されていればさぞかし美味しかったろうと思われる美味しさ。それでもかなり楽しめた。

こうして郡上八幡の夜は更けていった。(つづく)

付記1

1記事あたりの文字数制限(3万字)を超えたため2回に分けて掲載します。フォトアルバムと動画は(続)にまとめてあります。

付記2

最近つぶやいた曲

Khalid - Skyline (Official Video)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます