今日の郡山は、朝からしとしとと降る雨が。

先日の大人の休日クラブの時。

からバス  で次に向かったのは。

で次に向かったのは。

藤原4代、「中尊寺」です。

↑ 中尊寺金色堂建立900周年。

平安時代後期の「前九年の役・後三年の役」の合戦が終戦した1087年から。

源頼朝に滅ぼされるまでの1189年までのおよそ100年間に。

平泉を中心とした東北地方全域を治めていた。

藤原清衡(きよひら)基衡(もとひら)秀衡(ひでひら)泰衡(やすひら)の4代が、奥州藤原氏と呼ばれています。

↑ 中尊寺境内案内図。

↑ バスを降りて、坂道を上り中尊寺に向かいます。 一部パンフレットより

県道30号線より中尊寺坂下へと足をすすめると、月見坂と呼ばれる坂の入り口へとたどり着きます。

中尊寺は標高130メートルほどの東西に長い丘陵に位置しているため、この坂が古くから本堂・金色堂へと参拝する人々の表参道として利用されてきました。

参道をのぼり始めると、両脇には江戸時代に伊達藩によって植樹された樹齢300年を数えようかという幾本もの老杉が木陰を作り参拝客を迎えます。

老杉と山の空気が作り出す荘厳な雰囲気に浸りながら足をすすめると、右手には奥州藤原氏に縁の深い束稲山・北上川・衣川を眺望することができます。

↑ 年老いた私には、この登り坂きつかった。 ↑ 美味しく頂きました。

また機会があれば、食べたいくらい美味しかったです。

↑ 途中で弁慶園の弁慶餅を。

↑ 脇の階段を上ると。 ↑ 弁慶堂の梁。確かに素晴らしい。(^_-)-☆

脇にいた観光客の方が、家族に教えていました。

木組みが素晴らしいいと。

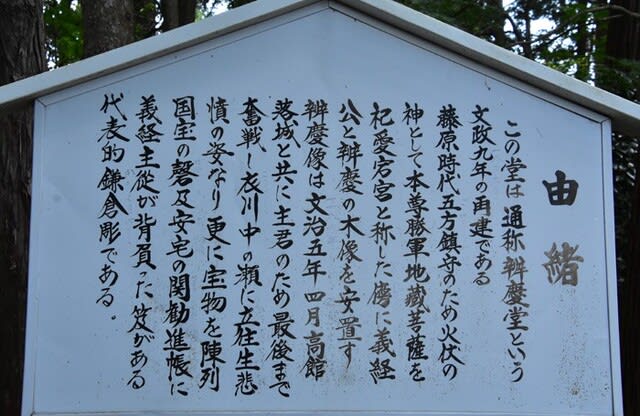

↑ 由緒。

↑ 弁慶堂があります。

表参道沿いには諸堂が点在しますが、ほとんどが江戸時代中期以降に再建・移築されたものです。

境内の木々と共に四季折々にいろいろな表情を見せてくれます。

弁慶堂は文政10年(1827)の建立で、ご本尊は勝軍地蔵。古くは愛宕堂と称していましたが、義経・弁慶の木像を安置し、明治以降は弁慶堂と呼ばれるようになりました。

堂内の格天井には60種余りの草花が描かれています。

↑ つい私も写真に梁を納めました。

↑ 地蔵堂。

↑ 観音堂。

↑ 本坊表門。

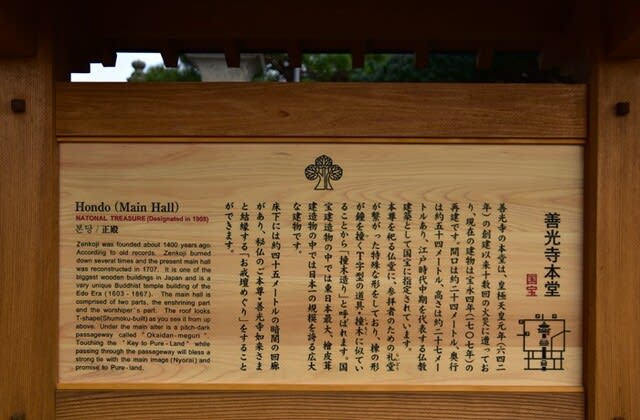

↑ 本堂。

↑ 本堂。

↑ 中尊寺というのはこの山全体の総称であり、本寺である「中尊寺」と山内17ヶ院の支院(大寺の中にある小院)で構成される一山寺院です。

本堂は一山の中心となる建物で、明治42年(1909)に再建されました。古くから伝わる法要儀式の多くはこの本堂で勤められます。

本尊は丈六の釈迦如来。像高約2.7m、台座・光背を含めた総高は5mに及ぶ尊像です。

↑ 本堂に参拝をし。

↑ 不動堂。

↑ 本堂近くの不動堂は昭和52年建立の祈祷堂です。御本尊の不動明王は1684年、仙台藩主伊達綱村公により天下泰平を祈願し新調されました。

不動明王様は、邪を破り、我々の過ちを正してくれる仏様で、少々厳しいお顔をされています。

皆様の願い事に応じて家内安全・病気平癒・受験合格・交通安全などの御祈祷をしている不動堂、今日では多くの信者さんを集め一年を通して御祈祷が絶えません。

↑ 峯薬師堂。

境内の別峯に建っていましたが、度重なる野火にあい、1689年に現在地に移されました。

讃衡蔵(さんこうぞう)に安置されている丈六(じょうろく)の薬師如来(やくしにょらい)はもとはこの堂の本尊でした。

堂の向かって右傍に建つ石造の宝塔(ほうとう)は12世紀のもので、重要文化財に指定されています。

↑ 旧梵鐘。

↑ 金色堂。

中尊寺創建当初の姿を今に伝える唯一の建造物で、天治元年(1124)に上棟されました。

堂の内外に金箔を押した「皆金色」の阿弥陀堂です(屋根部分は解体修理の際に金箔の痕跡が発見できなかったために箔補てんは見送られました)。

まず堂内の装飾に目を奪われます。4本の巻柱や須弥壇(仏壇)、長押にいたるまで、白く光る夜光貝の螺鈿細工、透かし彫り金具・漆蒔絵と、平安時代後期の工芸技術を結集して荘厳されており、堂全体があたかも一つの美術工芸品の感がします。

須弥壇の上にご本尊阿弥陀如来、向かって右に観音菩薩、左に勢至菩薩、左右に3体ずつ地蔵菩薩が並び、最前列には持国天と増長天が破邪の形相でこの仏界を守護しています。この仏像構成は金色堂独特のもので他に例を見ない貴重なものです。

孔雀がデザインされた中央の須弥壇の中には、奥州藤原氏の初代清衡、向かって左の壇に二代基衡、右の壇に三代秀衡の御遺体と四代泰衡の首級が安置されています。

血筋の明らかな、親子四代の御遺体の存在は世界にもほかに例がありません。

国宝建造物第1号の金色堂は、中尊寺を、また奥州藤原文化を象徴するものです。(国宝)

↑ 弁財天堂。

↑ 弁財天堂案内板。

本尊の弁財天十五童子(べんざいてんじゅうごどうじ)は仙台藩主伊達綱村公(だてつなむらこう)の正室仙姫(せんひめ)によって1705年に寄進されたもので、堂は1716年に建立されました。

また堂内には千手観音菩薩二十八部衆(せんじゅかんのんにじゅうはちぶしゅう)も安置されています。

↑ 不動堂。

↑ 東物見台。

↑ かなり急な坂を上りきると道は平らになり、右手に眺望が開けます。

遠くにゆるくカーブを描いて流れる大河が北上川、左手から衣川が流れ、北上川に合流しています。

平安初期まで、この衣川以北は、中央政府の支配が及ばない「外地」であり、この川が内なる境界となっていました。

いにしえの都人の歌にも多く詠まれ歌枕にもなっている、名に知られた衣川です。

水田となっている一帯は、前九年の合戦の舞台となった衣川古戦場、また弁慶立往生の地と伝えられています。

↑ 西行歌碑。 西行と言う人を調べたら‥‥。

西行の最初の陸奥への旅のハイライトはやはり平泉だったろう。

平泉を根拠地としていた藤原氏は、西行とは同族だったから、丁寧に接待されたとも考えられるが、西行が具体的にどのような接待を受けたかはわからない。

ただ、山家集から推し量ると、西行は冬の初めから翌年の春先まで平泉にいたようである。

これだけ長く滞在していたというのは、藤原氏から大事にされたことを物語っているのではないか。

当時の西行はまだ無名だったから、藤原氏が西行を大事にする理由は、同族であるという以外にない。

と言うような事が解りました。

「きゝもせず 束稲やまのさくら花 よし野のほかに かゝるべしとは」

西行は、藤原秀郷の子孫で北面の武士として鳥羽上皇に仕えた佐藤義清という武士だった。

出家後、平泉を二度訪れている。

一度目の時期は不明だが、二度目は1186年(文治2年)8月から9月のこと。

↑ 平泉観光には定期バスすと、観光を目的とした循環バス(るんるん)があります。

↑ 車体が白で、「るんるん」バスとボデーに書いてあります。

平泉駅 ⇒ 毛越寺 ⇒ 悠久の湯 ⇒ 平泉文化遺産センター ⇒ 中尊寺 ⇒ 高館義経堂 ⇒ 無量光院跡 ⇒ 道の駅平泉 ⇒ 平泉駅 を循環で回ります。

循環する時間は約20分だそうです。

一日乗り放題券もありました。

↑ 観光コースの案内板が。

平泉の毛越寺・中尊寺の電車  旅でした。

旅でした。

いて行きました。

いて行きました。

していました。

していました。

をさしながら、カメラ

をさしながら、カメラ

・パン

・パン  ・バーベキューの5店舗が営業を行うようです。

・バーベキューの5店舗が営業を行うようです。