16.太平洋地域の戦況(昭和19年後半)

中部太平洋のトラック島に続き、要地サイパン島も陥落した。

連合艦隊主力を挙げての決戦(あ号作機)したが、失敗に終わり(マリアナ沖海戦の壊滅的敗北)、同島の地上戦況も刻々と悪化し、遂に7月上旬同島守備部隊は潰滅するに至った。

この結果、マリアナ諸島の大半は米軍が占領することとなり、西太平洋の制海権と制空権は完全に米軍の手に落ちた。

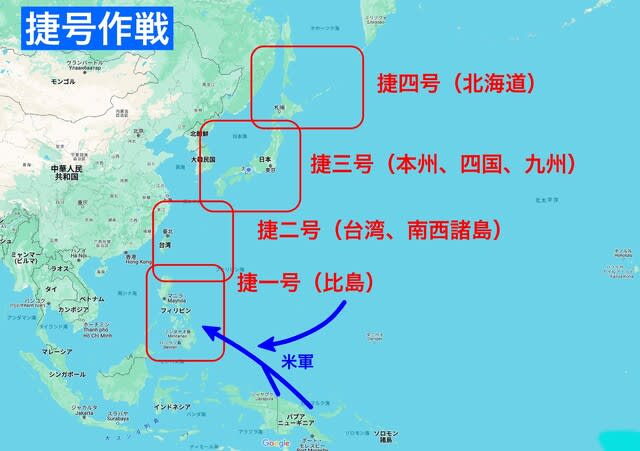

16.1.捷号作戦

トラック島、サイパン島が陥落したことは絶対国防圏の崩壊を意味していた。

また、このときすでに、航空戦力は激減しており、本土ー比島(フィリピン)線の戦備は薄弱、しかも船舶も減耗していた。

絶対国防圏

太平洋戦争において、劣勢に立たされた大日本帝国が本土防衛上及び戦争継続のために必要不可欠である領土・地点を定め、防衛を命じた地点・地域

大本営はサイパン奪回を断念するが、7月24日、大本営は「千島ー本土ー比島の線において背水的決戦を行う」旨の大命を発令する。

これは、それまで後方地域にあった本土、南西諸島、台湾、比島を最後の国防要域とし、この要域の防備を急速に強化し、同要域のいずれかの方面に敵が来攻した場合、陸海空戦力を結集して決戦するべく企図したものであった。

この作戦は「捷号(しょうごう)作戦」と呼称された(「捷」の字は「戦いに勝つ」という意味を持つ)。

この作戦は、決戦方面を四方面(捷一〜四号)に区分し、8月末または10月末を目処として、それぞれ決戦準備を概成し、爾後なるべく速やかにこれを完成するものとした。

比島方面決戦(捷一号作戦) 8月末

連絡圏域(台湾、南西諸島)方面決戦(捷二号作戦) 8月末

本土(北海道を除く)方面決戦(捷三号作戦) 10月末

北海道(千島、樺太、北海道方面決戦(捷四号作戦) 10月末

この計画に基づいて、「島嶼作戦要領」が作成され、海上挺進戦隊らが洋上攻撃方法として採用されている。

つまり、米軍はこれら四方面のいずれか一つに進撃してくると考え、使用可能なすべての戦力を投入して、敵を阻止しようと考えたのである。

これらの作戦は各地域へ米軍が上陸作戦を実行した場合直ちに発動される事になっていた。

時の小磯首相は、この決戦の快勝により終戦に導くことを期していた。

ただ、海軍は捷号決戦に総力を賭する決意であったが、満州、支那、ビルマなど広大な地域の作戦を担当してい陸軍は「一発勝負」による決勝を期しつつも「決戦7,長期戦3」の戦力配分とせざるを得なかった。

また、捷一号決戦生起の際には「比島のいずれの地に敵が来攻するも空海決戦を行うが、地上戦はルソン島のみに行う」こととされた。

そして、米軍の次の作戦はフィリピン方面とみられており、捷一号作戦に最大の注力が払われていた。

6月16日未明、北九州は初めて、アメリカ軍の爆撃機であるB29から空襲を受けた。

これらの爆撃機は、中国の成都の基地から発進してきたもので、北九州上空には47機が飛来した。目標は八幡製鐵所だった。

その後、佐世保などの地域も空襲され、8月になるとその来襲頻度も増えていった。

また、南方への輸送航路にあたる奄美大島や琉球列島近海には常態的に米軍の潜水艦が出没し、往来する輸送船が魚雷攻撃で撃沈される数も漸次増加しつつあった。

16.2.米軍の情勢と作戦

この頃米軍は既にニューギニヤでの戦闘を終え、南洋群島でも比島に近い海域の島嶼を制圧していた。

今後の米軍の侵攻作戦について意見の対立があったという。

一つはチェスター・ニミッツ(米太平洋艦隊司令長官)が主張するレイテ(フィリピン)から台湾を攻撃して、 中国大陸へ向おうとする 進攻作戦である。

これはマリアナを確保したことによってフィリピンは遥かに低い軍事的優先順位となりフィリピンは迂回して海と空から封鎖するだけで十分であると主張したのである。

もう一つは、ダグラス・マッカーサー(南西太平洋方面連合国軍総司令官)が以前から強調していた、フィリピンの奪還でレイテから次はルソン島攻略作戦を行なう作戦である。

じつは、マッカーサーはフィリピンのマニラから日本軍に追われた過去があり、その個人的な感情も入っていた、との噂もあった。

マッカーサーのフィリピン撤退過去

退官していたマッカーサーは昭和16年(1941年)7月に復帰しアメリカ極東陸軍(フィリピン)の司令官となった。

しかし、12月22日ルソン島に上陸してきた日本軍に追われ12月23日にマニラを退去した。

オーストラリアまで退去した、マッカーサーは報道陣に対して「・・・必ずや私は戻るだろう。(I shall return .)」と宣言していた。

マッカーサーは、様々な策を用いて、マッカーサーの主張を優先させることに成功した。

そして、10月中旬にレイテ島上陸作戦を行なうことに決定したのである。

米軍はこれにより、まず予備作戦として9月21日にフィリピン地区の日本航空兵力の撃滅を図るため、大挙艦上機を発進させてマニラ地区で飛行機405機の撃墜破と、艦船103隻を撃沈させ、更に24日にも飛行機36機と艦船34隻を沈めた。

また、米軍はフィリピン上陸部隊が近隣の日本軍基地の航空機により攻撃されるのを防止するため、10月20日のレイテ島上陸の前に空海軍の総力をあげて周辺の日本軍基地(マーシャル諸島、カロリン諸島の中のまだ日本軍が残っている島々、中国沿岸、台湾、沖縄、蘭印(現インドネシア)、フィリピンの島々)の空爆を行った。

この中でもアメリカ海軍空母部隊が10月10日に行った沖縄空襲と10月12日からの台湾空襲は大規模なものであった。

十・十空襲

この空襲は10月10日に沖縄本島、宮古島など南西諸島の広い範囲でアメリカ海軍機動部隊が行った。

大規模な空襲で、所在の日本軍艦船などに甚大な損害を与えるとともに、那覇市の市街地の大半が焼失するなど民間人にも大きな被害が出た。

米軍は、沖縄への空襲は10日のみであり、12日から台湾空襲を開始し、一部は宮古島・石垣島など南西諸島西部を13日にかけて襲った。

12日以降の空襲に対しては日本海軍航空隊が大規模な反撃を行い、台湾沖航空戦が発生した(10月12日〜16日)。

台湾沖航空戦

この米艦隊の攻撃により、日本軍は飛行機93機、艦船大小併せて58隻が沈み、または撃破された。

そして、この機動部隊は南下しながら、12、13の両日にわたって同じく艦上機群を以て台湾一帯を急襲したため、日本軍は地上にあった312機の飛行機が炎上し、台湾全土に甚大な被害を受けた。

大本営発表

しかし大本営は、この航空戦を「台湾沖航空戦」と名づけ大戦果と報じた。

この原因は戦果の誤認であった。

大本営では前線部隊からの過大な戦果報告をそのまま集計して発表したため、大戦果を大本営発表する結果となった。

だが、誤認と判明した後も訂正することはなかった。

この戦果誤認は、フィリピンのルソン島の陸軍の戦略を変えることになった。

大本営は、フィリピン防衛を担当する第14方面軍司令官・山下奉文大将の反対を押し切り、地上戦はルソン島のみ行う、という方針を変えて、作戦を急遽変更して陸軍もレイテ島の防衛に参加して迎え撃つこととしたのである。

しかし、(壊滅したはずの)アメリカ機動部隊などの空襲を受け、第1師団だけは、航空援護もあって無事に上陸することができたものの、そのほかの第26師団や第68旅団などはいずれも装備、物資の過半が海へ沈み、懸命に積み上げてきたフィリピン決戦準備は水の泡となった。

ルソン島から引き抜いた兵力の穴を補うため、台湾から第10師団をルソン島へ投入、玉突きで沖縄から第9師団を台湾へ移動させることにした。

そして、11月に第9師団は沖縄から大譲丸で台湾に向かうことになった。

既述したように、この大譲丸に乗っていた海上挺進第四戦隊は、座間味島で下船して第9師団と入れ替わった。

このため第四戦隊は暫く座間味島で待機することになったのである。

近づくフィリピン沖海戦

米軍のフィリピン上陸の準備作戦は着々と成果を挙げて進行していた。

10月17日、米軍はレイテ湾人口のスルアン島の攻撃を開始する。

日本は「捷一号作戦発動」を発令しこれに立ち向かう。

そして、10月20日から25日にかけてフィリピン周辺の広大な海域を舞台に日本海軍と連合国軍との間で史上最大とも言える海戦が行われるのである。

<続く>