2009年6月24日(水)先ほどまで天地人ゆかりの地、春日山城跡を見学していた私たちは、愛車エステイマに戻ってくると、新潟県上越市最後の行先を、同じ市内にあり、上杉謙信ゆかりのある五智国分寺に決めて向かって行った。

時間も午後3時近くになっている。あまりゆっくりは出来なかった。 五智国分寺には、10分ほどで到着する。

五智国分寺は、天平年間(729~749年=奈良時代)に聖武天皇の勅願によって各国ごとに建てられた国分寺の一つとされている。

名前の由来となっているのは、このお寺が越後国分寺の分祀とされ、本尊を大日如来像、薬師如来像、宝生如来像、釈迦如来像、阿弥陀如来像の五智如来を祀っていることから、五智国分寺と呼ばれている。

しかし、このお寺は、その後しだいに衰退していったために、創建当時の位置は不明で、一説では境内が海中没したという説も伝えらられている。

五知国分寺は、時代によっては隆盛、衰退を繰り返し、戦国時代にはかなり荒れ果てた状態だったといわれている。

承元年間(1207年~1211年=鎌倉時代)には、越後へ流された親鸞上人が、国分寺に滞在した旧跡でもあり、多くの人々の信仰の対象であった。

その後の、室町時代後期に登場してくる上杉謙信は、それを愁い、永禄5年(1562年=室町代)に堂宇を整備、再興し、70余坊を抱える大寺院となっていった。

江戸時代に入っても幕府が庇護し、寺領200石の朱印状を寄進している。

しかし、江戸時代には、何度も火災にあっている。

現在の建物は、元禄6年(1692年=江戸時代)に建てられた経蔵(上越市最古)をはじめ、天保6年(1835年=江戸時代)に建てられた仁王門、慶応元年(1865年=江戸時代末期)に上棟された三重塔が残されている。

五智国分寺入り口(鏡が池側)

国分寺(こくぶんじ)及び国分尼寺(こくぶんにじ)は、天平13年(741年=奈良時代)に聖武天皇(=第45代天皇)が国情不安を鎮撫するため、各国に建立を命じた寺院である。

正式名称は、国分寺が金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)、国分尼寺が法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)である。

各国には、国分寺と国分尼寺が一つずつ、国府のそばに置かれていた。

多くの場合、国庁とともに、その国の最大の建築物であった。

大和国の東大寺、法華寺は総国分寺、総国分尼寺とされ、全国の国分寺、国分尼寺の総本山と位置づけられていた。

時代が推移し、律令体制が弛緩し、官による財政支持がなくなると、国分寺・国分尼寺の多くは廃れている。

そんな中、中世以後もかなりの数の国分寺は、当初の国分寺とは異なる宗派、あるいは性格を持った寺院として、存置し続けたことが明らかになっている。

後世においても、国分寺が再興されるなどして、現在まで維持しているところもある。

国分尼寺も同様だが、復興されなかったところが多く、また、かつての国分寺近くの寺で、国分寺の遺品を保存しているところもある。

国分寺入り口、境内の奥には山門が見えている。

寄木造りでできた山門、両側には仁王像が立っている

現在の山門は、天保6年(1835年=江戸時代)能生谷小見村(能生町)の七郎左衛門が中心となって再建したといわれています。

山門左側の仁王像(吽形像) 山門右側の仁王像(阿形像)

また山門の両脇には、仏教の守護神である仁王像が安置されている。

この像は、高さ2.7mの寄木造でできていて、向かって右は口を開いている阿形(あぎょう)像。左は、口を閉じている吽形(うんぎょう)像となっている。

※この二つの像は、寺に魔物の侵入を防ぐ目的で造られ、常に二体一体なっていることから、相手との微妙なタイミングや心が一致することを阿吽(あうん)の呼吸という。

2体の仁王像は、天保7年(1836年=江戸時代)に名立町出身の長井要壱と弟子2人によって造作された。

また、平成6年には仁王像が倒壊した為、3年をかけて修復されている。

再建された本堂は、鎌倉時代のものをモデルとして、青森ひば材を使いっている。外見は簡素で、内部は重厚な造りで、槍かんなで仕上げられている。

親鸞聖人の像 山門からの境内奥には本堂が

五智国分寺は、上越に流罪となった親鸞聖人が、一時居住したことでも知られている。

承元元年(1207年=鎌倉時代)、専修念仏禁止の弾圧により、親鸞聖人は越後の国に流罪となる。

その時、国分寺住職は、聖人とは比叡山で同学の友であったため、国司に申し出て境内の五仏のそばに草庵を結び、この国分寺にお住まい頂いたと伝えられている。

芭蕉の句碑もたてられているが、句は永い風雪の影響で読みづらい

さらに、芭蕉が奥の細道の道中で立ち寄ったことから、芭蕉の句碑がある。

薬欄にいづれの花をくさ枕

「薬園の草が秋で美しいが、どれを枕としてここに旅寝しょうかと、主人の挨拶をこめて詠んだもの」 と解されている。

芭蕉は、元禄2年(1689年=江戸時代)に江戸を出発し、奥の細道と言われる旅に出る。

道中7月8日(旧暦)、越後高田の医師細川春庵を訪れた時の作句である。

春庵は薬草を栽培し、庭は泉水その他美しい庭だったと言われている。

親鸞聖人ゆかりの竹之内草庵

この草庵は、竹林に囲まれていたために、竹之内草庵と呼ばれている。

また、草庵には聖人が関東に旅立たれる際、別れを惜しむ同行の心根を思い、国分寺の北にある鏡ヶ池に姿を映し刻まれた、親鸞聖人坐像が安置されている。

平成9年に再建された五智国分寺本堂

本堂は天平年間(740年代=奈良時代)に、聖武天皇の勅願によって建立された越後国分寺の所在地は現在もわかっていないようである。

永禄5年(1562年=室町時代)近隣の春日山城主上杉謙信によって、現在の場所(新潟県上越市五智)に再建されている。

その後、幾度となく災興を繰り返し、江戸時代には、元禄2年(1689年)と寛政6年(1794年)に火災に遭っている。

現在の本堂は、昭和63年に焼失後の平成9年に再建されたものである。

奥より、阿弥陀如来、薬師如来、大日如来、宝生如来、釈迦如来像(写真=当寺HPより)

当寺の本尊は、大日、薬師、宝生、阿弥陀、釈迦の半丈六(身丈四尺五寸)の五如来です。

また、五智如来の信仰は庶民的なものであった。

大日如来は、太陽のごとく万物を慈しみ五穀豊穣の功徳を表している。

薬師如来は、病魔を退散させる医薬の功徳を表している。

宝生如来は、福徳財宝の功徳を表している。

阿弥陀如来は、極楽往生の功徳を表している。

釈迦如来は、智慧聡明の功徳を祈願している。

なお、教理のうえで五智とは、大日如来の五つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作地)を意味している。

胎蔵界と金剛界の違いによって、五体の如来名が違っていたり、時には混同されたり、他の如来像に代行されている場合もある。

本堂側から三重の塔 正門側からの三重の塔

三重の塔は、寛政6年(1794年=江戸時代)の火災以後、安政3年(1856年=江戸時代)に宮大工木曽武川常右衛門、江崎長三郎の手により着工され、20年の年月をかけて建てられたものである。

その後、慶応元年(1865年=江戸時代)に、上棟され整備されているが、高欄などが未完成のまま現在に至っている。

また、塔の壁面には、高田の名工石倉正義銘の十二支と、中国十二孝の半分の彫刻がはめ込まれている。

五智国分寺三重塔は、昭和51年に新潟県指定重要文化財に指定されている。

美しく細かい細工が施されている三重の塔上部

屋根のひさしの部分と白木の細工が美しい下からの三重の塔

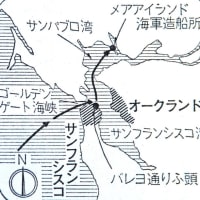

国道18号を長野妙高方面に行く

国道18号線も快調に流れ、遠くに見えていた山峰が少しずつ近づき、その姿をはっきりと現すようになってきている。 車窓から妙高山(標高=2454m)などの山峰が見えている。

車窓からの妙高山(標高=2454m)

車窓からの雪をかぶった山峰

国道18号からの景観で、位置からいって火打山(標高=2462m)や、後ろにある焼山(標高=2400m)当たりの山峰ではと思われる。

霊仙寺湖面と黒姫山(標高=2053m)・妙高山(標高=2454m)

愛車は快調に国道18号線を妙高方面に、少しずつ高度を上げながら走っている。

車窓からの山陵も、時々険しい山陵に変わりながら、妙高山や黒姫山を目の当たりにするようになり、ドライブの楽しさを実感さしてくれている。

この国道18号は群馬県高崎市から軽井沢や長野市を経由して新潟県上越地方を結ぶ主要な幹線道路である。

長野県妙高市近辺では、上信越自動車道とJR信越本線、国道18号が平行して走っている。

妙高高原を通り過ぎた頃には、時間も午後5時近くになっている。

とりあえず、道の駅に行って情報収集をしたいと考え、近くにある道の駅「しなの」に向かった。

道の駅「しなの」には、程なく到着する。道の駅の前には黒姫山(標高=2053m)が堂々とした景観を見せている。

道の駅の案内所前には、初老の夫婦が何組か見え、何か話し合っている。

挨拶を交わすと、自然と会話になり、この地域のことや、尾瀬(群馬県)のことなどを色々と教えてくれる。

特に私は関東方面に関しての知識が乏しく、こうした何気ない会話から貴重な情報をいただくことが多い。

この人たちは、千葉県に住む夫婦3組で、友達のような付き合いをしながら、旅行や登山などを、一緒にしているとのことであった。

この人たちが去って行ったあと、案内員の方に周辺にある、日帰り温泉や観光のスポットなどを親切に教えてもらった。大変ありがたかった。

私どもは、今日の車中泊をこの道の駅「しなの」に決め、教えられた日帰り温泉「天狗の館」に向かって行った。

この温泉は、道の駅から15km先にあり、20分ほど要した場所にあった。

入浴料500円を支払って入っていく。

この温泉は、絶景露天風呂が楽しめる「むれ温泉」で、飯綱高原にある人口的に出来た霊仙寺湖の畔にある炭酸水素冷鉱泉である。

まだ、露天風呂から目の前に霊仙寺湖(れいせんじこ)が広がり、前方には2000m近い飯綱連山が、さらに西方には黒姫山や妙高山が湖面に映し出され、高原独特の緑の景観と共に絶景が楽しめる。

※霊仙寺湖は、上流河川の水質が鉄分が多く水田に適さない為に、人工的に湖を造り、鉄分を沈殿させて、水質改善を行う目的で造られた湖である。

霊仙寺湖面に映る夕映えの黒姫山と妙高山

入浴を終え、今日一日の疲れを癒した後、先ほどの道の駅「しなの」に向かって行った。

夕日も西に落ち、黄昏時を向かえ、霊仙寺湖と黒姫山や妙高山が見事な景観をかもし出している。

田んぼに映る夕映え黒姫山と妙高山

時間と共に刻々と変化する夕映え、水を張った田園に、赤く染まった黒姫山や妙高山が映し出され、日本独特の農村景観をかもし出している。

黒姫山と妙高山の夕映え

黄昏時も深まり、ライトを点灯した自動車が何台も行き交っている。

黒姫山や妙高山の上空は赤く染まり、山岳地帯独特の美しい景観を現している。 また、明日の上天気を約束してくれている。

私たちは、途中でスーパーに寄って、夕食の食材を購入して先ほどの道の駅「しなの」に帰って行った。

道の駅に到着するとすぐに夕食の準備に係り、星空を見ながら妻と二人、温泉で癒した体や、のどを潤してくれる杯や夕食も、また、格別な味であった。

時間も午後3時近くになっている。あまりゆっくりは出来なかった。 五智国分寺には、10分ほどで到着する。

五智国分寺は、天平年間(729~749年=奈良時代)に聖武天皇の勅願によって各国ごとに建てられた国分寺の一つとされている。

名前の由来となっているのは、このお寺が越後国分寺の分祀とされ、本尊を大日如来像、薬師如来像、宝生如来像、釈迦如来像、阿弥陀如来像の五智如来を祀っていることから、五智国分寺と呼ばれている。

しかし、このお寺は、その後しだいに衰退していったために、創建当時の位置は不明で、一説では境内が海中没したという説も伝えらられている。

五知国分寺は、時代によっては隆盛、衰退を繰り返し、戦国時代にはかなり荒れ果てた状態だったといわれている。

承元年間(1207年~1211年=鎌倉時代)には、越後へ流された親鸞上人が、国分寺に滞在した旧跡でもあり、多くの人々の信仰の対象であった。

その後の、室町時代後期に登場してくる上杉謙信は、それを愁い、永禄5年(1562年=室町代)に堂宇を整備、再興し、70余坊を抱える大寺院となっていった。

江戸時代に入っても幕府が庇護し、寺領200石の朱印状を寄進している。

しかし、江戸時代には、何度も火災にあっている。

現在の建物は、元禄6年(1692年=江戸時代)に建てられた経蔵(上越市最古)をはじめ、天保6年(1835年=江戸時代)に建てられた仁王門、慶応元年(1865年=江戸時代末期)に上棟された三重塔が残されている。

五智国分寺入り口(鏡が池側)

国分寺(こくぶんじ)及び国分尼寺(こくぶんにじ)は、天平13年(741年=奈良時代)に聖武天皇(=第45代天皇)が国情不安を鎮撫するため、各国に建立を命じた寺院である。

正式名称は、国分寺が金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)、国分尼寺が法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)である。

各国には、国分寺と国分尼寺が一つずつ、国府のそばに置かれていた。

多くの場合、国庁とともに、その国の最大の建築物であった。

大和国の東大寺、法華寺は総国分寺、総国分尼寺とされ、全国の国分寺、国分尼寺の総本山と位置づけられていた。

時代が推移し、律令体制が弛緩し、官による財政支持がなくなると、国分寺・国分尼寺の多くは廃れている。

そんな中、中世以後もかなりの数の国分寺は、当初の国分寺とは異なる宗派、あるいは性格を持った寺院として、存置し続けたことが明らかになっている。

後世においても、国分寺が再興されるなどして、現在まで維持しているところもある。

国分尼寺も同様だが、復興されなかったところが多く、また、かつての国分寺近くの寺で、国分寺の遺品を保存しているところもある。

国分寺入り口、境内の奥には山門が見えている。

寄木造りでできた山門、両側には仁王像が立っている

現在の山門は、天保6年(1835年=江戸時代)能生谷小見村(能生町)の七郎左衛門が中心となって再建したといわれています。

山門左側の仁王像(吽形像) 山門右側の仁王像(阿形像)

また山門の両脇には、仏教の守護神である仁王像が安置されている。

この像は、高さ2.7mの寄木造でできていて、向かって右は口を開いている阿形(あぎょう)像。左は、口を閉じている吽形(うんぎょう)像となっている。

※この二つの像は、寺に魔物の侵入を防ぐ目的で造られ、常に二体一体なっていることから、相手との微妙なタイミングや心が一致することを阿吽(あうん)の呼吸という。

2体の仁王像は、天保7年(1836年=江戸時代)に名立町出身の長井要壱と弟子2人によって造作された。

また、平成6年には仁王像が倒壊した為、3年をかけて修復されている。

再建された本堂は、鎌倉時代のものをモデルとして、青森ひば材を使いっている。外見は簡素で、内部は重厚な造りで、槍かんなで仕上げられている。

親鸞聖人の像 山門からの境内奥には本堂が

五智国分寺は、上越に流罪となった親鸞聖人が、一時居住したことでも知られている。

承元元年(1207年=鎌倉時代)、専修念仏禁止の弾圧により、親鸞聖人は越後の国に流罪となる。

その時、国分寺住職は、聖人とは比叡山で同学の友であったため、国司に申し出て境内の五仏のそばに草庵を結び、この国分寺にお住まい頂いたと伝えられている。

芭蕉の句碑もたてられているが、句は永い風雪の影響で読みづらい

さらに、芭蕉が奥の細道の道中で立ち寄ったことから、芭蕉の句碑がある。

薬欄にいづれの花をくさ枕

「薬園の草が秋で美しいが、どれを枕としてここに旅寝しょうかと、主人の挨拶をこめて詠んだもの」 と解されている。

芭蕉は、元禄2年(1689年=江戸時代)に江戸を出発し、奥の細道と言われる旅に出る。

道中7月8日(旧暦)、越後高田の医師細川春庵を訪れた時の作句である。

春庵は薬草を栽培し、庭は泉水その他美しい庭だったと言われている。

親鸞聖人ゆかりの竹之内草庵

この草庵は、竹林に囲まれていたために、竹之内草庵と呼ばれている。

また、草庵には聖人が関東に旅立たれる際、別れを惜しむ同行の心根を思い、国分寺の北にある鏡ヶ池に姿を映し刻まれた、親鸞聖人坐像が安置されている。

平成9年に再建された五智国分寺本堂

本堂は天平年間(740年代=奈良時代)に、聖武天皇の勅願によって建立された越後国分寺の所在地は現在もわかっていないようである。

永禄5年(1562年=室町時代)近隣の春日山城主上杉謙信によって、現在の場所(新潟県上越市五智)に再建されている。

その後、幾度となく災興を繰り返し、江戸時代には、元禄2年(1689年)と寛政6年(1794年)に火災に遭っている。

現在の本堂は、昭和63年に焼失後の平成9年に再建されたものである。

奥より、阿弥陀如来、薬師如来、大日如来、宝生如来、釈迦如来像(写真=当寺HPより)

当寺の本尊は、大日、薬師、宝生、阿弥陀、釈迦の半丈六(身丈四尺五寸)の五如来です。

また、五智如来の信仰は庶民的なものであった。

大日如来は、太陽のごとく万物を慈しみ五穀豊穣の功徳を表している。

薬師如来は、病魔を退散させる医薬の功徳を表している。

宝生如来は、福徳財宝の功徳を表している。

阿弥陀如来は、極楽往生の功徳を表している。

釈迦如来は、智慧聡明の功徳を祈願している。

なお、教理のうえで五智とは、大日如来の五つの智慧(法界体性智、大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作地)を意味している。

胎蔵界と金剛界の違いによって、五体の如来名が違っていたり、時には混同されたり、他の如来像に代行されている場合もある。

本堂側から三重の塔 正門側からの三重の塔

三重の塔は、寛政6年(1794年=江戸時代)の火災以後、安政3年(1856年=江戸時代)に宮大工木曽武川常右衛門、江崎長三郎の手により着工され、20年の年月をかけて建てられたものである。

その後、慶応元年(1865年=江戸時代)に、上棟され整備されているが、高欄などが未完成のまま現在に至っている。

また、塔の壁面には、高田の名工石倉正義銘の十二支と、中国十二孝の半分の彫刻がはめ込まれている。

五智国分寺三重塔は、昭和51年に新潟県指定重要文化財に指定されている。

美しく細かい細工が施されている三重の塔上部

屋根のひさしの部分と白木の細工が美しい下からの三重の塔

国道18号を長野妙高方面に行く

国道18号線も快調に流れ、遠くに見えていた山峰が少しずつ近づき、その姿をはっきりと現すようになってきている。 車窓から妙高山(標高=2454m)などの山峰が見えている。

車窓からの妙高山(標高=2454m)

車窓からの雪をかぶった山峰

国道18号からの景観で、位置からいって火打山(標高=2462m)や、後ろにある焼山(標高=2400m)当たりの山峰ではと思われる。

霊仙寺湖面と黒姫山(標高=2053m)・妙高山(標高=2454m)

愛車は快調に国道18号線を妙高方面に、少しずつ高度を上げながら走っている。

車窓からの山陵も、時々険しい山陵に変わりながら、妙高山や黒姫山を目の当たりにするようになり、ドライブの楽しさを実感さしてくれている。

この国道18号は群馬県高崎市から軽井沢や長野市を経由して新潟県上越地方を結ぶ主要な幹線道路である。

長野県妙高市近辺では、上信越自動車道とJR信越本線、国道18号が平行して走っている。

妙高高原を通り過ぎた頃には、時間も午後5時近くになっている。

とりあえず、道の駅に行って情報収集をしたいと考え、近くにある道の駅「しなの」に向かった。

道の駅「しなの」には、程なく到着する。道の駅の前には黒姫山(標高=2053m)が堂々とした景観を見せている。

道の駅の案内所前には、初老の夫婦が何組か見え、何か話し合っている。

挨拶を交わすと、自然と会話になり、この地域のことや、尾瀬(群馬県)のことなどを色々と教えてくれる。

特に私は関東方面に関しての知識が乏しく、こうした何気ない会話から貴重な情報をいただくことが多い。

この人たちは、千葉県に住む夫婦3組で、友達のような付き合いをしながら、旅行や登山などを、一緒にしているとのことであった。

この人たちが去って行ったあと、案内員の方に周辺にある、日帰り温泉や観光のスポットなどを親切に教えてもらった。大変ありがたかった。

私どもは、今日の車中泊をこの道の駅「しなの」に決め、教えられた日帰り温泉「天狗の館」に向かって行った。

この温泉は、道の駅から15km先にあり、20分ほど要した場所にあった。

入浴料500円を支払って入っていく。

この温泉は、絶景露天風呂が楽しめる「むれ温泉」で、飯綱高原にある人口的に出来た霊仙寺湖の畔にある炭酸水素冷鉱泉である。

まだ、露天風呂から目の前に霊仙寺湖(れいせんじこ)が広がり、前方には2000m近い飯綱連山が、さらに西方には黒姫山や妙高山が湖面に映し出され、高原独特の緑の景観と共に絶景が楽しめる。

※霊仙寺湖は、上流河川の水質が鉄分が多く水田に適さない為に、人工的に湖を造り、鉄分を沈殿させて、水質改善を行う目的で造られた湖である。

霊仙寺湖面に映る夕映えの黒姫山と妙高山

入浴を終え、今日一日の疲れを癒した後、先ほどの道の駅「しなの」に向かって行った。

夕日も西に落ち、黄昏時を向かえ、霊仙寺湖と黒姫山や妙高山が見事な景観をかもし出している。

田んぼに映る夕映え黒姫山と妙高山

時間と共に刻々と変化する夕映え、水を張った田園に、赤く染まった黒姫山や妙高山が映し出され、日本独特の農村景観をかもし出している。

黒姫山と妙高山の夕映え

黄昏時も深まり、ライトを点灯した自動車が何台も行き交っている。

黒姫山や妙高山の上空は赤く染まり、山岳地帯独特の美しい景観を現している。 また、明日の上天気を約束してくれている。

私たちは、途中でスーパーに寄って、夕食の食材を購入して先ほどの道の駅「しなの」に帰って行った。

道の駅に到着するとすぐに夕食の準備に係り、星空を見ながら妻と二人、温泉で癒した体や、のどを潤してくれる杯や夕食も、また、格別な味であった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます