6月24日(水)上杉謙信ゆかりのある林泉寺の見学を終えた私達は、隣にある春日山城跡に向かって行った。春日山城には5分ほどで到着する。

到着して目の前の石段の上を見上げると、堂々とした上杉謙信の像が立てられ、川中島合戦場の方向や、上越市街の街並みを望んでいる。

その横には春日山神社の入り口があり、その奥には巨木に囲まれた広い参道が作られている。

午前中に見学していた春日神社と、似たような名前の神社である。

私の頭もドラマ等で出てくる神社で、混同していたようである。

春日神社は、上杉家が城の賛護の神として祀っているのに対して、春日山神社は上杉謙信を祀っている神社であった。(詳細は下記に述べる)

参道を真っ直ぐに100mほど進むと、左側に春日山神社が建てられている。

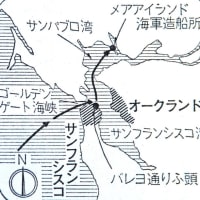

春日山城絵図 中腹に春日山神社、頂上部左が天守閣跡、右側は本丸跡で、さらに一段下がった所が毘沙門堂である。

上杉謙信公を祀る春日山神社入り口

春日山神社は、1901年(明治34年)、童話作家・小川未明の父親である旧高田藩士小川澄晴により、前島密らの援助を受けて創建された。

御祭神は上杉謙信で、山形県米沢市の上杉神社より分霊されたもので、社殿は神明造である。

境内にある宝物館には、上杉謙信や小川未明に関する資料が展示され、正月には初詣や二年参りなどの大勢の参拝客で賑わう。(近くの春日神社とは別)

石段の上部に立てられ市街を望む上杉謙信像 参道を少し行った所にある春日山神社

上杉謙信公を祀る春日山神社本殿

「御祭神 上杉謙信公」と書かれた看板が掲げられている春日山神社拝殿

私たちも、春日山神社本殿の拝殿に進み参拝した後、入口に戻り、春日山城天守閣跡に向かって行った。

春日山城天守閣跡には幾つかの遊歩道が造られているが、私どもは駐車場に一番近いコースから登って行った。

春日山城天守閣や本丸跡にはいくつかの遊歩道が造られている。

春日山城は、標高190m(比高150m)の所に築城され、別名は鉢ヶ峰城と言われている。

春日山城は、定かではないが、初期の築城は南北朝時代とも鎌倉時代とも云われている。

誰が築いたかも確定はしていないが、越後府中の御館で国政をとる守護、上杉氏が詰の城として築いたとされている。

戦国時代には、上杉謙信の父・長尾為景が越後の実権を握り、その後、謙信は天文17年(1548年=室町時代)12月晦日に19歳で入城する。

謙信は、この城を大城郭に改修し、跡を継いだ上杉景勝も、さらに改修を加えている。

慶長3年(1598年=安土桃山時代)に、上杉氏が会津に転封になると、その後は堀氏が継承する。

堀氏は、政治を取り仕切るには、不便な山城であることから、近くに福島城を築城して、春日山城は廃城としていた。

春日山城の特徴は、山頂の本丸跡から山裾まで、連続する屋敷跡群と、裾野に巡らされた、総延長1200mの総構え(通称監物堀)であり、戦国時代の大大名・上杉謙信の本拠にふさわしい大城郭で、全国屈指の規模を誇る山城であった。

また、春日山城に掲げられた案内板には次のように書かれている。

「 頸城平野の西北に位置する春日山上にあって、上杉輝虎(謙信)の居城地であった。

本丸を構え、二の丸、三の丸をその下に配し、土塁濠を重ねて此隣に勢威を示した。

頂上は蜂ヶ峰と称し、眺望に富み附近の属城を充分に監視することが出来た。

本丸址の後方、一段低い所に大井戸があって夏でも水の枯れることがなく、その北方に毘沙門丸及び御花畑があった。

また西方には鐘楼堂や景勝屋敷址等があって、南方の二の丸、三の丸方面には家臣の屋敷址があった。規模は極めて雄大である。 文部省 」

私たちは、山頂にある天守閣後を目指して登って行くと、すぐに急な斜面にできたジグザクの道が現れてくる。

この道を、さらに登って行くと、林の中に土塁と思われるような盛土が造られている。

この盛土は、造成の折に出た残土を盛り堅め、防御の役割を果たしている。

当時は、城の広範囲にわたって、このような土塁が築かれ、春日山城の守備を一層強固にしていたと想像されてくる。

今も残る土塁 土塁に囲まれた三の丸の「米蔵跡」三の丸は、景虎屋敷や米蔵など、段違いに造られて区分されている。

三の丸跡(上杉三郎景虎屋敷跡)美男子の三郎景虎は、小説「炎の蜃気楼」で描かれて人気を博し、近年、春日山城で、最も賑わいを見せている郭の一つです。

春日山では、最も良好な状態で土塁が残る「米蔵跡」、謙信公が自らの名を与えて住まわせた養子「三郎影虎屋敷跡」などを総称して「三の丸屋敷跡」呼んでいる。

それぞれの屋敷は段違いに作られて区分され、「影虎屋敷跡」の東端に入口が設けられ、今も道が残っている。

「米蔵跡」の名が示すように、城機能の中核施設が置かれた場所と考えられている。

三郎影虎公は、謙信公の死後に起こった「御館の乱」で敗れ、悲運の死をつげた。

公を慕って屋敷を訪れる人も多く、今春日山城の中で最も注目を集めているひとつである。

二の丸跡本丸などの実城郭群の東真下を、帯状に取り囲むように配した郭です。

二の丸屋敷は、本丸から毘沙門堂をえて、お花畑に至る実城と呼ばれる廓群の東裾を取り巻くように造られた郭で、実城とともに春日山城の中心地区を成している。

本丸の直下にあって、本丸を帯状に囲っている様子は、まさに本丸の警護として造作されたことを示すものと考えられている。

古絵図には、「御二階」「台所」と記されたものもあり、現状も笹井戸跡が残っていることも、当時の二の丸における生活を知る手がかりとなっている。

二の丸の山裾にある小さな井戸、どんなに日照りが続いても枯れる事はなかったと伝えられている。二の丸の笹井戸跡 古絵図によると、この一帯は「台所屋敷」や「お茶屋」「人数溜」などがあった所です。

地形的に天守閣と本丸とは、小さな谷で分かれて築城されている春日山城天守閣跡地で、ここからの眺望は抜群である。

本丸跡地で天守閣跡よりも広い面積を有している。ここからの眺望も抜群である。本丸跡 この辺一帯の高い所、毘沙門堂、お花畑、井戸郭を含めて実城と呼び、ここは実城のうち「お天上」と呼ばれた所で、南隣の天守台と共に高さは約180mある。

眺望の抜群の本丸跡地の片隅には、ベンチが設置され、数組の人たちが思い思いに眺望を楽しんでいる。

本丸からの上越市内を望む、左側には直江港、正面の山は米山(H=993m)である。

本丸跡から上越市内望む、上部写真の米山より右側の景観

本丸にて、横浜出身の奥さんを持つアメリカ人夫婦と知り合って記念撮影をする。

上杉謙信公が信仰した毘沙門天の像が安置されている毘沙門堂

謙信公が信仰した毘沙門天は悪魔を降ろす神と信じられ、謙信公自らの軍を降魔の軍とみなし、毘の字の旗を陣頭にかざした、また、ことある時は、この堂前で諸将に誓いをたてさせていた。毘沙門天は四天王のうち、北方を守る多聞天でもあった。

謙信公の信仰した尊像は、多聞天のお姿で、公は王城の北方を守る意気を持っていたものと思われている。

巨木の生い茂った直江家の屋敷跡

直江屋敷は為景の頃から長尾氏=上杉氏代々を支えてきた功臣・直江氏の屋敷跡と伝わる場所である。

直江一門でよく知られ、NHK大河ドラマの主人公直江山城守兼続もここに住んでいたと伝えられている。

春日山城跡のある春日山は、遠くから見ていると山そのもので、現在は公園のように整備されている。

城跡の痕跡の場所には、必ずと言っていいほどの看板が掲示され、わかりやすく説明されており、読みながら登って行くと、当時の状況がイメージされてくる。

戦国の世の堅牢な城として、細部にわたって知恵を行渡らせて築城されている様子が良くわかってくる。

また、二の丸にある井戸も、位置からいって水が枯れないのは、不思議に思えてならない。

天守閣と本丸跡は隣り合わせにできているが、大きさからいって、あまり大きな建物ではなかったように思える。

しかし、この本丸や天守閣跡地からの眺望は、抜群でいつまでたっても飽きることがなかった。

また、ここからの美しい景観と共に、豊かな史情も伝わってくる。

当時は、ここから街の様子が手をとるように見ることが出来、重要な警護の役割も担っていたようである。

戦国時代の越後が産んだ、名将上杉謙信、大きな影響を受けた景勝や直江兼続は、「儀の心」「愛の心」を謙信から学び、この春日山城で過ごしている。

この謙信の教えである「儀と愛の心」を生涯つらぬいた景勝や兼続、それを育んだ精神が、天地人の舞台となった新潟の地に、今日まで脈々と鼓動しているように感じながら、春日山城跡を下って行った。

NHK大河ドラマ「天地人」も2009年11月で終了します。

このドラマを通じて、儀とは、愛とは、現代社会に欠けているものを教えてくれているように感じます。

ドラマの主人公直江兼続が、儀と愛を信条に持ち、戦国の乱世を生き抜いていく様は、私達を感動の世界へ導いてくれた大作でした。

到着して目の前の石段の上を見上げると、堂々とした上杉謙信の像が立てられ、川中島合戦場の方向や、上越市街の街並みを望んでいる。

その横には春日山神社の入り口があり、その奥には巨木に囲まれた広い参道が作られている。

午前中に見学していた春日神社と、似たような名前の神社である。

私の頭もドラマ等で出てくる神社で、混同していたようである。

春日神社は、上杉家が城の賛護の神として祀っているのに対して、春日山神社は上杉謙信を祀っている神社であった。(詳細は下記に述べる)

参道を真っ直ぐに100mほど進むと、左側に春日山神社が建てられている。

春日山城絵図 中腹に春日山神社、頂上部左が天守閣跡、右側は本丸跡で、さらに一段下がった所が毘沙門堂である。

上杉謙信公を祀る春日山神社入り口

春日山神社は、1901年(明治34年)、童話作家・小川未明の父親である旧高田藩士小川澄晴により、前島密らの援助を受けて創建された。

御祭神は上杉謙信で、山形県米沢市の上杉神社より分霊されたもので、社殿は神明造である。

境内にある宝物館には、上杉謙信や小川未明に関する資料が展示され、正月には初詣や二年参りなどの大勢の参拝客で賑わう。(近くの春日神社とは別)

石段の上部に立てられ市街を望む上杉謙信像 参道を少し行った所にある春日山神社

上杉謙信公を祀る春日山神社本殿

「御祭神 上杉謙信公」と書かれた看板が掲げられている春日山神社拝殿

私たちも、春日山神社本殿の拝殿に進み参拝した後、入口に戻り、春日山城天守閣跡に向かって行った。

春日山城天守閣跡には幾つかの遊歩道が造られているが、私どもは駐車場に一番近いコースから登って行った。

春日山城天守閣や本丸跡にはいくつかの遊歩道が造られている。

春日山城は、標高190m(比高150m)の所に築城され、別名は鉢ヶ峰城と言われている。

春日山城は、定かではないが、初期の築城は南北朝時代とも鎌倉時代とも云われている。

誰が築いたかも確定はしていないが、越後府中の御館で国政をとる守護、上杉氏が詰の城として築いたとされている。

戦国時代には、上杉謙信の父・長尾為景が越後の実権を握り、その後、謙信は天文17年(1548年=室町時代)12月晦日に19歳で入城する。

謙信は、この城を大城郭に改修し、跡を継いだ上杉景勝も、さらに改修を加えている。

慶長3年(1598年=安土桃山時代)に、上杉氏が会津に転封になると、その後は堀氏が継承する。

堀氏は、政治を取り仕切るには、不便な山城であることから、近くに福島城を築城して、春日山城は廃城としていた。

春日山城の特徴は、山頂の本丸跡から山裾まで、連続する屋敷跡群と、裾野に巡らされた、総延長1200mの総構え(通称監物堀)であり、戦国時代の大大名・上杉謙信の本拠にふさわしい大城郭で、全国屈指の規模を誇る山城であった。

また、春日山城に掲げられた案内板には次のように書かれている。

「 頸城平野の西北に位置する春日山上にあって、上杉輝虎(謙信)の居城地であった。

本丸を構え、二の丸、三の丸をその下に配し、土塁濠を重ねて此隣に勢威を示した。

頂上は蜂ヶ峰と称し、眺望に富み附近の属城を充分に監視することが出来た。

本丸址の後方、一段低い所に大井戸があって夏でも水の枯れることがなく、その北方に毘沙門丸及び御花畑があった。

また西方には鐘楼堂や景勝屋敷址等があって、南方の二の丸、三の丸方面には家臣の屋敷址があった。規模は極めて雄大である。 文部省 」

私たちは、山頂にある天守閣後を目指して登って行くと、すぐに急な斜面にできたジグザクの道が現れてくる。

この道を、さらに登って行くと、林の中に土塁と思われるような盛土が造られている。

この盛土は、造成の折に出た残土を盛り堅め、防御の役割を果たしている。

当時は、城の広範囲にわたって、このような土塁が築かれ、春日山城の守備を一層強固にしていたと想像されてくる。

今も残る土塁 土塁に囲まれた三の丸の「米蔵跡」三の丸は、景虎屋敷や米蔵など、段違いに造られて区分されている。

三の丸跡(上杉三郎景虎屋敷跡)美男子の三郎景虎は、小説「炎の蜃気楼」で描かれて人気を博し、近年、春日山城で、最も賑わいを見せている郭の一つです。

春日山では、最も良好な状態で土塁が残る「米蔵跡」、謙信公が自らの名を与えて住まわせた養子「三郎影虎屋敷跡」などを総称して「三の丸屋敷跡」呼んでいる。

それぞれの屋敷は段違いに作られて区分され、「影虎屋敷跡」の東端に入口が設けられ、今も道が残っている。

「米蔵跡」の名が示すように、城機能の中核施設が置かれた場所と考えられている。

三郎影虎公は、謙信公の死後に起こった「御館の乱」で敗れ、悲運の死をつげた。

公を慕って屋敷を訪れる人も多く、今春日山城の中で最も注目を集めているひとつである。

二の丸跡本丸などの実城郭群の東真下を、帯状に取り囲むように配した郭です。

二の丸屋敷は、本丸から毘沙門堂をえて、お花畑に至る実城と呼ばれる廓群の東裾を取り巻くように造られた郭で、実城とともに春日山城の中心地区を成している。

本丸の直下にあって、本丸を帯状に囲っている様子は、まさに本丸の警護として造作されたことを示すものと考えられている。

古絵図には、「御二階」「台所」と記されたものもあり、現状も笹井戸跡が残っていることも、当時の二の丸における生活を知る手がかりとなっている。

二の丸の山裾にある小さな井戸、どんなに日照りが続いても枯れる事はなかったと伝えられている。二の丸の笹井戸跡 古絵図によると、この一帯は「台所屋敷」や「お茶屋」「人数溜」などがあった所です。

地形的に天守閣と本丸とは、小さな谷で分かれて築城されている春日山城天守閣跡地で、ここからの眺望は抜群である。

本丸跡地で天守閣跡よりも広い面積を有している。ここからの眺望も抜群である。本丸跡 この辺一帯の高い所、毘沙門堂、お花畑、井戸郭を含めて実城と呼び、ここは実城のうち「お天上」と呼ばれた所で、南隣の天守台と共に高さは約180mある。

眺望の抜群の本丸跡地の片隅には、ベンチが設置され、数組の人たちが思い思いに眺望を楽しんでいる。

本丸からの上越市内を望む、左側には直江港、正面の山は米山(H=993m)である。

本丸跡から上越市内望む、上部写真の米山より右側の景観

本丸にて、横浜出身の奥さんを持つアメリカ人夫婦と知り合って記念撮影をする。

上杉謙信公が信仰した毘沙門天の像が安置されている毘沙門堂

謙信公が信仰した毘沙門天は悪魔を降ろす神と信じられ、謙信公自らの軍を降魔の軍とみなし、毘の字の旗を陣頭にかざした、また、ことある時は、この堂前で諸将に誓いをたてさせていた。毘沙門天は四天王のうち、北方を守る多聞天でもあった。

謙信公の信仰した尊像は、多聞天のお姿で、公は王城の北方を守る意気を持っていたものと思われている。

巨木の生い茂った直江家の屋敷跡

直江屋敷は為景の頃から長尾氏=上杉氏代々を支えてきた功臣・直江氏の屋敷跡と伝わる場所である。

直江一門でよく知られ、NHK大河ドラマの主人公直江山城守兼続もここに住んでいたと伝えられている。

春日山城跡のある春日山は、遠くから見ていると山そのもので、現在は公園のように整備されている。

城跡の痕跡の場所には、必ずと言っていいほどの看板が掲示され、わかりやすく説明されており、読みながら登って行くと、当時の状況がイメージされてくる。

戦国の世の堅牢な城として、細部にわたって知恵を行渡らせて築城されている様子が良くわかってくる。

また、二の丸にある井戸も、位置からいって水が枯れないのは、不思議に思えてならない。

天守閣と本丸跡は隣り合わせにできているが、大きさからいって、あまり大きな建物ではなかったように思える。

しかし、この本丸や天守閣跡地からの眺望は、抜群でいつまでたっても飽きることがなかった。

また、ここからの美しい景観と共に、豊かな史情も伝わってくる。

当時は、ここから街の様子が手をとるように見ることが出来、重要な警護の役割も担っていたようである。

戦国時代の越後が産んだ、名将上杉謙信、大きな影響を受けた景勝や直江兼続は、「儀の心」「愛の心」を謙信から学び、この春日山城で過ごしている。

この謙信の教えである「儀と愛の心」を生涯つらぬいた景勝や兼続、それを育んだ精神が、天地人の舞台となった新潟の地に、今日まで脈々と鼓動しているように感じながら、春日山城跡を下って行った。

NHK大河ドラマ「天地人」も2009年11月で終了します。

このドラマを通じて、儀とは、愛とは、現代社会に欠けているものを教えてくれているように感じます。

ドラマの主人公直江兼続が、儀と愛を信条に持ち、戦国の乱世を生き抜いていく様は、私達を感動の世界へ導いてくれた大作でした。

| 天地人 完結編 (4) (NHK大河ドラマ・ストーリー)火坂 雅志,小松 江里子日本放送出版協会このアイテムの詳細を見る |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます