1月3日(土)午前中の熊野速玉大社の参拝を終えた私達は、通称熊野街道と呼ばれる国道42号線を三重県志摩半島方面に向かって行った。

熊野街道を走る愛車エステイマの車窓からは、快晴の青空が反射したような青い太平洋が広がっている。

すばらしい光景で、見渡す限り果てしなく続く弓形に反った七里御浜の海岸線には、白い波が打ち寄せ、青い海と黒っぽい砂浜、それに幾重にも重なる山峰が海岸まで迫り、うまく調和して絵葉書のような、独特の美しい景観をかもし出している。

まさに絶景の海岸線で22kmに渡って続いている。

愛車を、この美しい海岸線が見渡せる、街道沿いのパーキングに止めて暫く見とれてた。

そうしていると全てを忘れ、自然の雄大さに圧倒されながら感動してくる。

その反面、このようなとてつもなく大きい自然と接していると、日頃何かと細かい事にくよくよしている自分が恥ずかしく、反省させられるが、落ち込むことはなかった。

逆に、雄大な自然が、明日への希望と勇気を与えてくれているようにさえ思えてくる。

再び熊野街道の景観を車窓から楽しみ、東に暫く走っていると、道の駅「パーク七里御浜」に到着する。

この道の駅は、22kmに渡って続く七里御浜海岸の中間に位置し、道の駅のほかに観光センター、レストラン、それに、地元の人たちもよく利用するショッピングセンターが併設されている。

館内に入っていくと、地元の観光地や物産が紹介され、その手前でハッピを着た人たちが、威勢よく賀正を祝ったぜんざいを振舞っている。

早速、私達もぜんざいを頂くことにした。

餅の入ったぜんざいは甘くおいしく、周辺は賀正のお祝いムードが漂い、この一年の皆様のご多幸を祈りたくなってくる。

再び私たちは、絶景の海岸線が続く、七里御浜沿いの熊野街道を東方向に進んで行く。

暫くして、街道沿いで海岸線に面した獅子岩に到着する。

道の駅「パーク七里御浜」から熊野街道と熊野灘の景観

店内に展示されている賀正の凧

道の駅「パーク七里御浜」にある店舗で賀正のぜんざいが振舞われた

賀正のお祝いに振舞われたぜんざい

奥の会場でも賀正のぜんざいが振舞われている、記念の一枚

熊野街道沿いに22kmに渡って海岸線が続く七里御浜の景観

七里御浜の海岸に獅子がほえる形に似ていることから名づけられた獅子岩

獅子巌は高さ25m、周囲約210mの岩塊で海岸の断崖の遺物と認められる。

獅子が大洋に向かってほえる形をしている。

その口にあたる部分は鬼ケ城の洞窟と同じ成因によるものである。

地盤の隆起と海蝕の現象の生み出した奇観として稀に見るものである。

獅子巌を後にした私たちは国道42号線をさらに東に進む、七里御浜の海岸線沿いに続いていた道路も、熊野市を過ぎたあたりから、険しい山岳道路に変わってくる。

さらに、愛車は進み、この地域の中心都市、尾鷲市までやってくる。

尾鷲市は30年ほど前に社用でよく来た思い出のある都市である。

ただ、街並みを走り抜けるだけであったが、道路が立派に整備され、近代的な街並みに変貌しているようで驚かされる。

尾鷲を過ぎ、道の駅「海山=みやま」に立ち寄った後、海山の海を見たくて海岸線に方向を変え、走っていると海山の港(引本港)に出る。

漁港では、磯釣りをしている人たちや、繋留されている数隻の船舶に、正月用の祝いの旗が掲げられ、風になびき、港の雰囲気をかもし出している。

私達も、漁港の岩壁に車を止め、海山の漁港から尾鷲湾に続く景観を楽しみながら遅い昼食をとった。

熊野灘に面した尾鷲湾の一角にある海山の港(引本港)

海山の港(引本港)の奥にある養殖場 上空には鳥が数十羽舞っている

昼食を終え、ほどなくして尾鷲湾の入江沿いにある道路を東の方向に走って行った。

入江の南側には高い山稜が続き、入江の中ほどには、何か養殖でもしているのか

、中ほどには幾つかのブイを繋ぎとめている。

その上空には、餌になる魚でもいるのか数十羽の鳥が舞っている。

尾鷲湾に属する入江の景観

湾内にある海苔の養殖場

海苔の養殖

さらに愛車は、湾に沿った道を景観を楽しみながら東へ進んで行く。

進んでいると、目の前の湾内に、緑色の今までとひと際変わった景観に出合う。 海苔の養殖場のようである。

貝や魚の養殖は時々見かけていたが、このような海苔の養殖はほとんど見かけたことがなかった。

愛車は湾内沿いの道から分かれ、近くを走っている国道42号線に出て紀伊長島方面に向かって行った。

熊野街道を通行中に立ち寄って撮影した三野瀬周辺の景観

国道42号線を走っていると突然目の前に、小島が浮かんでいる美しい湾が現れてくる。

国道のすぐ側をJRが走り、その線路を陸橋でまたぐように道路が架けられている。

早速、海に向かっている景観の良さそうな道路にはいり、ご覧のような撮影をすることができた。

偶然に出会った、ここから見渡す小島をはさんだ湾内の景観も実に美しく、何時まで見ていても飽きない三野瀬の景観であった。

三野瀬からの熊野灘の景観

三野瀬からの景観を楽しんだ後、再び国道42号線に入り紀伊長島方面に向かって行った。

紀伊長島からは、国道260号線に入り伊勢志摩方面に向かって行く。

途中の旧紀勢町(現大紀町)に差し掛かった折に神武台公園の看板が目に入ってきた。

横には立派な駐車場があり、目の前にある山が神武台公園になっており、歩道が頂上に向かって伸びている。

景色も良さそうで、名前からいって神武天皇とゆかりがありそうで興味を引かれる。 早速登ってみることにした。

登り始めて10分ほどで神武台公園の頂上に到着する。

頂上にある神武台からは、眼下に広がる錦湾や熊野灘が見渡せる絶景の景勝地で、展望台も造られている。

神武台からの絶景の展望を暫く楽しんだ後、公園の周りを見渡すと幾つかの石碑が建てられている。

その一つに「神武天皇東征の上陸地 西暦239年」書かれた石碑があった。

道260号線を通行中に見つけ偶然に立ち寄って登って行った神武台

神武天皇東征の上陸地 (西暦239年)の石碑 には次の通り書かれている。

伊波礼彦尊(いわれひこのみこと、後の神武天皇)が西暦239年、九州の美々津浜を船出し大和制圧のため、日向の国(宮崎県)を出発された。

途中、長髄彦(なかすねひこ)の強力な抵抗に遭い、陸路からの進軍をあきらめ船より進軍した。

紀伊半島に迂回し熊野灘を北上、遂に大和入りに成功して橿原で即位された。

この大和入りの上陸地点とされる学説には、錦浦とするもの、二木島とするもの、那智勝浦とする説などがある。

古代の遺跡や遺物を実査した二人の著名な考古学者と歴史学者が「錦浦は太古より開けて高度な文化を誇った豪族大家の住ませし所」と論証している。

この錦浦は大和の宇陀地方とは最短距離にあり、遺跡や遺物が示すように、恐らく古代の熊野灘沿岸には、錦浦の他にこれといった集落もなく、錦浦だけが海に開けた唯一の水陸交通の拠点であったと推定されている。

この時代は物々交換経済が盛んで、人間が居住する集落のある所には、必ず、内陸部に通じる生活道が開けていたのである。

錦浦には遠い古代から近現代の半ば頃まで、錦浦の海産物を大和の宇陀地方へ出荷していた魚の道があった。

この道は古代文化を錦浦へ導入した道でもあった。

錦浦から出土している三角縁三神三獣鏡や平城京出土の木筒に「二色郷」と書かれた荷札など、数多くの遺物がこれを実証している。

この事から、神武天皇が上陸したとされる地点は唯一錦であろうと推定される。

昔から地元では、神武天皇がお座りになったという石があると言い伝えられている。

平成16年(2004年) 紀勢町 と書かれている。

また、錦湾の見渡せる所には東南海地震の碑も建てられていた。

「今から60年前の昭和19年12月7日午後1時36分東南海地震が起こり、約一分八秒に亘って激震する。

十数分後に怒涛のごとく大津波が眼下の錦湾に十数分間隔で押し寄せたのである。

津波の高さは、潮位6m半に及び、64名の尊い生命をはじめ、流失家屋447戸、半壊家屋235戸、破損船舶101隻以上という未曾有の災害を被りました。

当時は戦時末期で生活物資に窮乏を極めていたが、心を一つにして乏しい衣食を分かち合って、飢えを凌ぎ復興に立ち上がった先人たちの苦労を偲び、そして私達はこの悲しい体験を子々孫々に語り伝えると共に、不測の事態に万全の備えを未来永劫忘れてはならない。

尊霊の永遠に安らかならんことを念じ、再びこのような災害のないことを祈念してこの碑を建つ。

平成16年秋 紀勢町長 谷口友見 」

神武天皇も上陸したと伝えられている眼下の錦漁港と入港した船 今から64年前に東南海地震が発生

怒涛のごとく大津波が襲った錦湾、昭和19年12月午後1時36分地震発生から十数分後に潮位6m半の大津波が錦湾に押し寄せる。

大津波は十数分間隔で押し寄せ、死者64名、流失家屋447戸、半倒壊家屋235戸、破損船舶101隻以上の未曾有に被害を被る。

大津波は熊野灘に面したこの湾から押し寄せ、左の錦湾へ潮位を上げながら怒涛のごとく襲っていった。

東南海地震(とうなんかいじしん)

1944年(昭和19年)12月7日に三重県志摩半島沖20kmを震源として発生した地震で、Mは7.9とされている。

遠州灘沿岸(東海道)から紀伊半島(南海道)に渡る一帯で被害が集中した為に「東南海地震」と呼ばれている。

地震による家屋の倒壊、地震後に発生した津波により、三重県、愛知県、静岡県を中心に1223名の死者・行方不明者を出した。

太平洋戦争の最中であり、戦意高揚に繋がる報道以外の情報は統制され、記録事態が消滅・散逸していることから、被害の全体像がなかなかつかめない地震である。

また、被害にあった地域は、航空産業の中心的な存在であったため(名古屋市にある三菱の工場など)軍用機の生産に多大な被害を受けることになる。

数少ない記録から三重県津市、静岡県御前崎、長野県諏訪市で震度6、近畿から中部までの広範囲で震度5を観測していたことが確認されている。

地震後の津波で三重県尾鷲市が壊滅していた。

最大波高は尾鷲市賀田地区で記録された9m、第一波が襲った後、家へ荷物などを取りに戻り、第二波に巻き込まれ亡くなった例もあった。

ニューヨークタイムズは「地球が6時間に渡って揺れ、世界中の観測所が、「破壊的」と表現したと、大々的に報じた。

この地震から2年後の1946年(昭和21年)12月21日に昭和南海地震が発生した。

昭和南海地震は和歌山県潮岬南西沖を震源として発生したM8.0の地震である。

地震発生直後に津波が発生し、主に紀伊半島・四国・九州の太平洋側などに襲来した。

地震や津波被害が激しかった地域は、高知県中村市(現四万十市)須崎市、高知市のほか、和歌山県串本町、海南市であった。

死者や行方不明者は1443名(高知県679名、和歌山県269名、徳島県211名)、家屋全壊11591戸、半壊23487戸、流失1451戸、焼失2598戸に及んでいる。

尚、この南海地震は過去1000年余りの地震活動の記録が残されている世界的にも例をみない地震である。

21世紀中に発生が予想される大地震

この付近ではフイリピン海プレートが南海トラフで日本列島の下に潜り込むため、度々M8級の海洋型大地震が100~150年周期で起きている。

21世紀中の発生が予想される東海地震・東南海地震と並び、南海地震も大規模地震として、地質学者、地震学者から注目されている。

通行中に偶然に立ち寄った神武台公園、想像すらしなかった二つの大きな歴史的な出来事を、この公園は伝えている。

神武天皇も碑を読んでいると納得できる内容であるが、地震による大津波もまた、湾の地形や津波の特性から言って、高波が押し寄せて来そうな地形であることも、眼下に広がる湾内を眺めていると分かってくる。

ただ、地震が発生した当時と比較して、防波堤や堤防などが築かれ、安全性はかなり高まっているようで、この写真だけで当時の状況を判断するのは難しい。

お思いもよらなかった私たちの気ままな旅の収穫に、胸を躍らせながら神武台公園を後にして志摩半島方面に向かって行った。

気まま旅の楽しさは、このような歴史や大きな出来事との、偶然の出会いにある。

時間も3時をまわっている、今日はどうしても、どこかの温泉で入浴したいと考えていた。

今日の車中泊先は、道の駅「伊勢志摩」が一番近そうであった。

愛車は海岸線沿い走っている国道260号線を暫く走行していると、浜島温泉の看板が見え出した。

浜島温泉は志摩半島では有名な温泉で、多くの観光客で賑わっているようであった。

浜島温泉に到着して日帰り温泉を訪ねると、浜島温泉に日帰り温泉はなく、ここから暫く行った所にある合歓の里(ねむのさと)の温泉を紹介してくれた。

イルミネーションの鮮やかなレジャー施設の中にある天然温泉「潮騒の湯」に浸かっていると、疲れも全て忘れさせ、心身ともリフレッシユして、心を癒してくれる。

温泉で英気を養った後、車中泊先である道の駅「伊勢志摩」に向かって行った。

熊野街道を走る愛車エステイマの車窓からは、快晴の青空が反射したような青い太平洋が広がっている。

すばらしい光景で、見渡す限り果てしなく続く弓形に反った七里御浜の海岸線には、白い波が打ち寄せ、青い海と黒っぽい砂浜、それに幾重にも重なる山峰が海岸まで迫り、うまく調和して絵葉書のような、独特の美しい景観をかもし出している。

まさに絶景の海岸線で22kmに渡って続いている。

愛車を、この美しい海岸線が見渡せる、街道沿いのパーキングに止めて暫く見とれてた。

そうしていると全てを忘れ、自然の雄大さに圧倒されながら感動してくる。

その反面、このようなとてつもなく大きい自然と接していると、日頃何かと細かい事にくよくよしている自分が恥ずかしく、反省させられるが、落ち込むことはなかった。

逆に、雄大な自然が、明日への希望と勇気を与えてくれているようにさえ思えてくる。

再び熊野街道の景観を車窓から楽しみ、東に暫く走っていると、道の駅「パーク七里御浜」に到着する。

この道の駅は、22kmに渡って続く七里御浜海岸の中間に位置し、道の駅のほかに観光センター、レストラン、それに、地元の人たちもよく利用するショッピングセンターが併設されている。

館内に入っていくと、地元の観光地や物産が紹介され、その手前でハッピを着た人たちが、威勢よく賀正を祝ったぜんざいを振舞っている。

早速、私達もぜんざいを頂くことにした。

餅の入ったぜんざいは甘くおいしく、周辺は賀正のお祝いムードが漂い、この一年の皆様のご多幸を祈りたくなってくる。

再び私たちは、絶景の海岸線が続く、七里御浜沿いの熊野街道を東方向に進んで行く。

暫くして、街道沿いで海岸線に面した獅子岩に到着する。

道の駅「パーク七里御浜」から熊野街道と熊野灘の景観

店内に展示されている賀正の凧

道の駅「パーク七里御浜」にある店舗で賀正のぜんざいが振舞われた

賀正のお祝いに振舞われたぜんざい

奥の会場でも賀正のぜんざいが振舞われている、記念の一枚

熊野街道沿いに22kmに渡って海岸線が続く七里御浜の景観

七里御浜の海岸に獅子がほえる形に似ていることから名づけられた獅子岩

獅子巌は高さ25m、周囲約210mの岩塊で海岸の断崖の遺物と認められる。

獅子が大洋に向かってほえる形をしている。

その口にあたる部分は鬼ケ城の洞窟と同じ成因によるものである。

地盤の隆起と海蝕の現象の生み出した奇観として稀に見るものである。

獅子巌を後にした私たちは国道42号線をさらに東に進む、七里御浜の海岸線沿いに続いていた道路も、熊野市を過ぎたあたりから、険しい山岳道路に変わってくる。

さらに、愛車は進み、この地域の中心都市、尾鷲市までやってくる。

尾鷲市は30年ほど前に社用でよく来た思い出のある都市である。

ただ、街並みを走り抜けるだけであったが、道路が立派に整備され、近代的な街並みに変貌しているようで驚かされる。

尾鷲を過ぎ、道の駅「海山=みやま」に立ち寄った後、海山の海を見たくて海岸線に方向を変え、走っていると海山の港(引本港)に出る。

漁港では、磯釣りをしている人たちや、繋留されている数隻の船舶に、正月用の祝いの旗が掲げられ、風になびき、港の雰囲気をかもし出している。

私達も、漁港の岩壁に車を止め、海山の漁港から尾鷲湾に続く景観を楽しみながら遅い昼食をとった。

熊野灘に面した尾鷲湾の一角にある海山の港(引本港)

海山の港(引本港)の奥にある養殖場 上空には鳥が数十羽舞っている

昼食を終え、ほどなくして尾鷲湾の入江沿いにある道路を東の方向に走って行った。

入江の南側には高い山稜が続き、入江の中ほどには、何か養殖でもしているのか

、中ほどには幾つかのブイを繋ぎとめている。

その上空には、餌になる魚でもいるのか数十羽の鳥が舞っている。

尾鷲湾に属する入江の景観

湾内にある海苔の養殖場

海苔の養殖

さらに愛車は、湾に沿った道を景観を楽しみながら東へ進んで行く。

進んでいると、目の前の湾内に、緑色の今までとひと際変わった景観に出合う。 海苔の養殖場のようである。

貝や魚の養殖は時々見かけていたが、このような海苔の養殖はほとんど見かけたことがなかった。

愛車は湾内沿いの道から分かれ、近くを走っている国道42号線に出て紀伊長島方面に向かって行った。

熊野街道を通行中に立ち寄って撮影した三野瀬周辺の景観

国道42号線を走っていると突然目の前に、小島が浮かんでいる美しい湾が現れてくる。

国道のすぐ側をJRが走り、その線路を陸橋でまたぐように道路が架けられている。

早速、海に向かっている景観の良さそうな道路にはいり、ご覧のような撮影をすることができた。

偶然に出会った、ここから見渡す小島をはさんだ湾内の景観も実に美しく、何時まで見ていても飽きない三野瀬の景観であった。

三野瀬からの熊野灘の景観

三野瀬からの景観を楽しんだ後、再び国道42号線に入り紀伊長島方面に向かって行った。

紀伊長島からは、国道260号線に入り伊勢志摩方面に向かって行く。

途中の旧紀勢町(現大紀町)に差し掛かった折に神武台公園の看板が目に入ってきた。

横には立派な駐車場があり、目の前にある山が神武台公園になっており、歩道が頂上に向かって伸びている。

景色も良さそうで、名前からいって神武天皇とゆかりがありそうで興味を引かれる。 早速登ってみることにした。

登り始めて10分ほどで神武台公園の頂上に到着する。

頂上にある神武台からは、眼下に広がる錦湾や熊野灘が見渡せる絶景の景勝地で、展望台も造られている。

神武台からの絶景の展望を暫く楽しんだ後、公園の周りを見渡すと幾つかの石碑が建てられている。

その一つに「神武天皇東征の上陸地 西暦239年」書かれた石碑があった。

道260号線を通行中に見つけ偶然に立ち寄って登って行った神武台

神武天皇東征の上陸地 (西暦239年)の石碑 には次の通り書かれている。

伊波礼彦尊(いわれひこのみこと、後の神武天皇)が西暦239年、九州の美々津浜を船出し大和制圧のため、日向の国(宮崎県)を出発された。

途中、長髄彦(なかすねひこ)の強力な抵抗に遭い、陸路からの進軍をあきらめ船より進軍した。

紀伊半島に迂回し熊野灘を北上、遂に大和入りに成功して橿原で即位された。

この大和入りの上陸地点とされる学説には、錦浦とするもの、二木島とするもの、那智勝浦とする説などがある。

古代の遺跡や遺物を実査した二人の著名な考古学者と歴史学者が「錦浦は太古より開けて高度な文化を誇った豪族大家の住ませし所」と論証している。

この錦浦は大和の宇陀地方とは最短距離にあり、遺跡や遺物が示すように、恐らく古代の熊野灘沿岸には、錦浦の他にこれといった集落もなく、錦浦だけが海に開けた唯一の水陸交通の拠点であったと推定されている。

この時代は物々交換経済が盛んで、人間が居住する集落のある所には、必ず、内陸部に通じる生活道が開けていたのである。

錦浦には遠い古代から近現代の半ば頃まで、錦浦の海産物を大和の宇陀地方へ出荷していた魚の道があった。

この道は古代文化を錦浦へ導入した道でもあった。

錦浦から出土している三角縁三神三獣鏡や平城京出土の木筒に「二色郷」と書かれた荷札など、数多くの遺物がこれを実証している。

この事から、神武天皇が上陸したとされる地点は唯一錦であろうと推定される。

昔から地元では、神武天皇がお座りになったという石があると言い伝えられている。

平成16年(2004年) 紀勢町 と書かれている。

また、錦湾の見渡せる所には東南海地震の碑も建てられていた。

「今から60年前の昭和19年12月7日午後1時36分東南海地震が起こり、約一分八秒に亘って激震する。

十数分後に怒涛のごとく大津波が眼下の錦湾に十数分間隔で押し寄せたのである。

津波の高さは、潮位6m半に及び、64名の尊い生命をはじめ、流失家屋447戸、半壊家屋235戸、破損船舶101隻以上という未曾有の災害を被りました。

当時は戦時末期で生活物資に窮乏を極めていたが、心を一つにして乏しい衣食を分かち合って、飢えを凌ぎ復興に立ち上がった先人たちの苦労を偲び、そして私達はこの悲しい体験を子々孫々に語り伝えると共に、不測の事態に万全の備えを未来永劫忘れてはならない。

尊霊の永遠に安らかならんことを念じ、再びこのような災害のないことを祈念してこの碑を建つ。

平成16年秋 紀勢町長 谷口友見 」

神武天皇も上陸したと伝えられている眼下の錦漁港と入港した船 今から64年前に東南海地震が発生

怒涛のごとく大津波が襲った錦湾、昭和19年12月午後1時36分地震発生から十数分後に潮位6m半の大津波が錦湾に押し寄せる。

大津波は十数分間隔で押し寄せ、死者64名、流失家屋447戸、半倒壊家屋235戸、破損船舶101隻以上の未曾有に被害を被る。

大津波は熊野灘に面したこの湾から押し寄せ、左の錦湾へ潮位を上げながら怒涛のごとく襲っていった。

東南海地震(とうなんかいじしん)

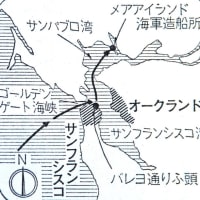

1944年(昭和19年)12月7日に三重県志摩半島沖20kmを震源として発生した地震で、Mは7.9とされている。

遠州灘沿岸(東海道)から紀伊半島(南海道)に渡る一帯で被害が集中した為に「東南海地震」と呼ばれている。

地震による家屋の倒壊、地震後に発生した津波により、三重県、愛知県、静岡県を中心に1223名の死者・行方不明者を出した。

太平洋戦争の最中であり、戦意高揚に繋がる報道以外の情報は統制され、記録事態が消滅・散逸していることから、被害の全体像がなかなかつかめない地震である。

また、被害にあった地域は、航空産業の中心的な存在であったため(名古屋市にある三菱の工場など)軍用機の生産に多大な被害を受けることになる。

数少ない記録から三重県津市、静岡県御前崎、長野県諏訪市で震度6、近畿から中部までの広範囲で震度5を観測していたことが確認されている。

地震後の津波で三重県尾鷲市が壊滅していた。

最大波高は尾鷲市賀田地区で記録された9m、第一波が襲った後、家へ荷物などを取りに戻り、第二波に巻き込まれ亡くなった例もあった。

ニューヨークタイムズは「地球が6時間に渡って揺れ、世界中の観測所が、「破壊的」と表現したと、大々的に報じた。

この地震から2年後の1946年(昭和21年)12月21日に昭和南海地震が発生した。

昭和南海地震は和歌山県潮岬南西沖を震源として発生したM8.0の地震である。

地震発生直後に津波が発生し、主に紀伊半島・四国・九州の太平洋側などに襲来した。

地震や津波被害が激しかった地域は、高知県中村市(現四万十市)須崎市、高知市のほか、和歌山県串本町、海南市であった。

死者や行方不明者は1443名(高知県679名、和歌山県269名、徳島県211名)、家屋全壊11591戸、半壊23487戸、流失1451戸、焼失2598戸に及んでいる。

尚、この南海地震は過去1000年余りの地震活動の記録が残されている世界的にも例をみない地震である。

21世紀中に発生が予想される大地震

この付近ではフイリピン海プレートが南海トラフで日本列島の下に潜り込むため、度々M8級の海洋型大地震が100~150年周期で起きている。

21世紀中の発生が予想される東海地震・東南海地震と並び、南海地震も大規模地震として、地質学者、地震学者から注目されている。

通行中に偶然に立ち寄った神武台公園、想像すらしなかった二つの大きな歴史的な出来事を、この公園は伝えている。

神武天皇も碑を読んでいると納得できる内容であるが、地震による大津波もまた、湾の地形や津波の特性から言って、高波が押し寄せて来そうな地形であることも、眼下に広がる湾内を眺めていると分かってくる。

ただ、地震が発生した当時と比較して、防波堤や堤防などが築かれ、安全性はかなり高まっているようで、この写真だけで当時の状況を判断するのは難しい。

お思いもよらなかった私たちの気ままな旅の収穫に、胸を躍らせながら神武台公園を後にして志摩半島方面に向かって行った。

気まま旅の楽しさは、このような歴史や大きな出来事との、偶然の出会いにある。

時間も3時をまわっている、今日はどうしても、どこかの温泉で入浴したいと考えていた。

今日の車中泊先は、道の駅「伊勢志摩」が一番近そうであった。

愛車は海岸線沿い走っている国道260号線を暫く走行していると、浜島温泉の看板が見え出した。

浜島温泉は志摩半島では有名な温泉で、多くの観光客で賑わっているようであった。

浜島温泉に到着して日帰り温泉を訪ねると、浜島温泉に日帰り温泉はなく、ここから暫く行った所にある合歓の里(ねむのさと)の温泉を紹介してくれた。

イルミネーションの鮮やかなレジャー施設の中にある天然温泉「潮騒の湯」に浸かっていると、疲れも全て忘れさせ、心身ともリフレッシユして、心を癒してくれる。

温泉で英気を養った後、車中泊先である道の駅「伊勢志摩」に向かって行った。

○引本港

×錦浦漁港

○錦漁港