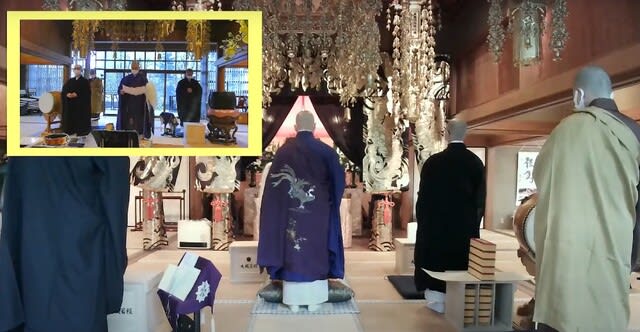

令和6年5月の坐禅会。

当初、定員いっぱいでのお申し込みを受けましたが、

当日になって体調不良の方などが出て最終的に15名、うち初めての方が6名。

ストレッチをしながら緊張感をほぐして坐り方の案内をしました。

◆前半

止静15分間(坐っていたのは約20分間)の坐禅を経て、おはなし。

ある大型書店にて、目当ての絵本が見つからなかったからこそ出会えた別の絵本の話。

※「目的意識が強すぎると、

“思いも寄らないこと”との出会いを失ってしまうよね」

※「絵本のストーリー自体に明確な結末がなくても、

その絵本を読むプロセスも含めて振り返った時に、

絵本を読むことの意味が生まれるのではないか」

という気付きについて。

そして皆さんから一言感想・質疑応答にて前半終了。

◆後半

4名が帰られて、11名で後半に。

止静35分間(坐っていたのは約40分間)の坐禅中に『普勧坐禅儀』読誦。散会。

坐禅会の後、GW特別企画として近所の飲食店で有志のお食事をしました。

参加者7名。楽しく過ごさせていただきました。

次回は来月6月1日です どうぞよろしくお願いします。

当初、定員いっぱいでのお申し込みを受けましたが、

当日になって体調不良の方などが出て最終的に15名、うち初めての方が6名。

ストレッチをしながら緊張感をほぐして坐り方の案内をしました。

◆前半

止静15分間(坐っていたのは約20分間)の坐禅を経て、おはなし。

ある大型書店にて、目当ての絵本が見つからなかったからこそ出会えた別の絵本の話。

※「目的意識が強すぎると、

“思いも寄らないこと”との出会いを失ってしまうよね」

※「絵本のストーリー自体に明確な結末がなくても、

その絵本を読むプロセスも含めて振り返った時に、

絵本を読むことの意味が生まれるのではないか」

という気付きについて。

そして皆さんから一言感想・質疑応答にて前半終了。

◆後半

4名が帰られて、11名で後半に。

止静35分間(坐っていたのは約40分間)の坐禅中に『普勧坐禅儀』読誦。散会。

坐禅会の後、GW特別企画として近所の飲食店で有志のお食事をしました。

参加者7名。楽しく過ごさせていただきました。

次回は来月6月1日です どうぞよろしくお願いします。