毎年母の日恒例の山門大施食会、先代住職3回忌法要を開催しました。

以前のように檀信徒皆さまに参列を募り、大変多くの方にご参列お焼香を賜りました。

社会的にコロナへの懸念がかなり収まったとはいっても、

「大勢が集まるところにはまだ行けない」

「一人で外出するのはまだ難しい」

などの悲痛な声もあり、ご自宅でお参りしたいというご希望も多く頂戴しました。

有徳の檀信徒皆さまのお心に支えられ、行持を勤めることができました。

檀信徒皆さまのご信仰の糧、生涯を安寧に生きる因縁となれば幸いです。

山門大施食会は、ご先祖さまのご供養はもちろんのこと、

天災・戦災・厄災などの犠牲者を含むあらゆる御霊に供養の心を向ける法要で、

檀信徒皆さまにとっても、拙寺にとっても大切なお勤めです。

これからもすべての檀信徒皆さまと共に修行できることを何より願っています。

「母の日は大龍寺」の呼び声のもと、来年令和7年は5月11日の予定です。

ぜひとも、今のうちからご予定いただければ幸いです。

●おはなし

・修繕積立金事業(塗装・正面木枠)について

・平和祈願・永代供養塔20周年の修復について

・特派布教(小職の3県赴任と6/5東京開催募集)について

・2年後の結制修行・27世住職(山田孝道師)百回忌について

・総代世話人の紹介

●施食棚に向かって

先住三回忌の準備のため本尊上供は内献とし、

法要がはじまってすぐ、施食棚に向かって供養を勤めました。

●参列者お焼香

●回向・ご供養読み込み

●献奏

先住三回忌法要が始まる前に、孫たちによるピアノ演奏の奉納

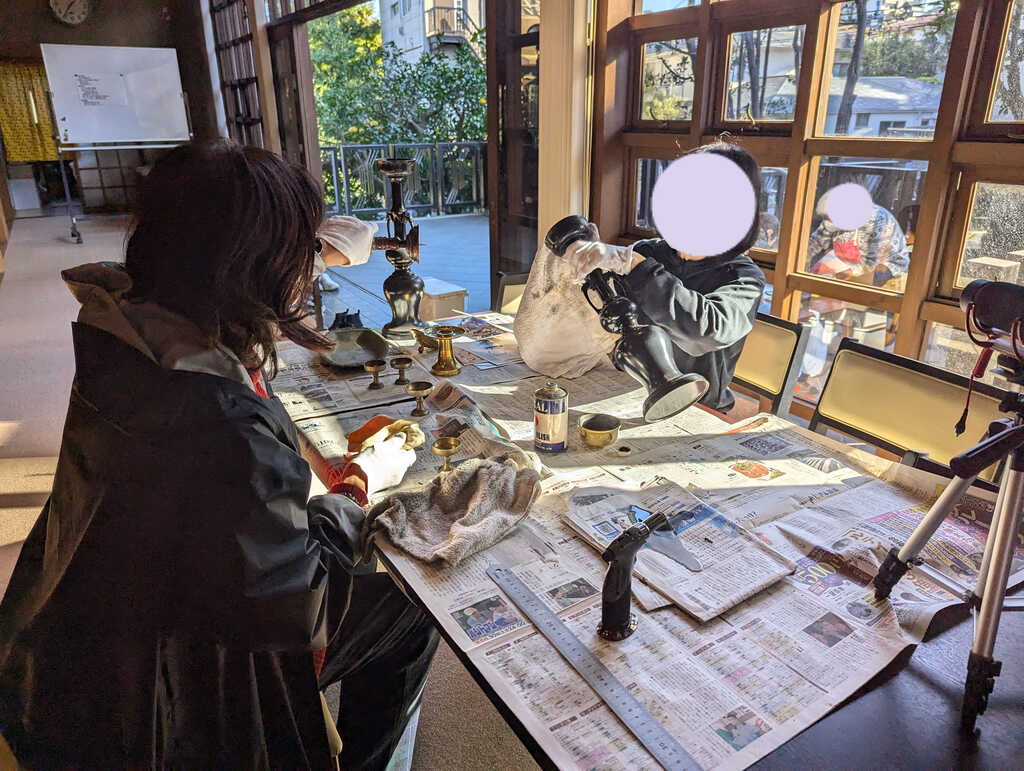

●献灯・献花

三回忌法要に先立ち総代・世話人さんにより

お灯明とお話のお供えがありました。

●導師入堂

先住三回忌の法要導師は、

山梨県都留市の普門寺住職、山崎和雄老師にお勤めいただきました。

老師とは豊川稲荷妙厳寺さま以来、先住とのご縁をいただいており、

老師の学生時代には拙寺に住み込みで補佐をして下さっていました。

ちょうどその頃、小職が生まれ、子もりもして下さっていた方です。

●上香普同三拝

●献湯菓湯

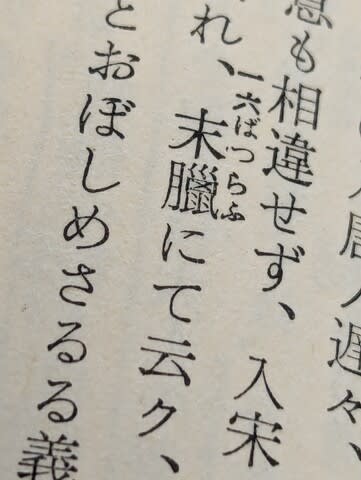

●拈香法語

御導師さまにより、先代住職の生前の行跡が称えられ、禅の教えを示されました。

●読経「参同会・宝鏡三昧」

●謝拝・ご垂示

本日の法要をお勤めしたことを御礼の意味を込めてお拝をします。

山崎老師からは先代住職の事をおはなしいただきました。

●お弁当

平成12年3月。道元禅師750回大遠忌を記念して

新作歌舞伎『道元の月』(立松和平氏原作)が公演され、

先師は曹洞宗東京都宗務所の教化主事として興行に関わっていました。

道元禅師の役作りのため坐禅をする十代目坂東三津五郎さんの肩を、

先師が警策(坐禅の棒)で叩いたこともあったそうです。

舞台のことを楽しそうに話していた先師のことを思い、

法要後のお持ち帰り形式で歌舞伎座のお弁当を用意させていただきました。