「量子力学の数学的構造 II:新井朝雄、江沢洋」

第1巻で関数解析(ヒルベルト空間やスペクトル理論、自己共役なユニタリ演算子)など量子力学の数学的背景を学んだ後、この第2巻ではそれらの数学が量子力学の代表的な原理にどのようにかかわっているかを詳細に解説している。通常、量子力学の教科書では本の種類にもよるが、数学的な部分をあいまいにしたまま終わっているものが多い。そしてとどのつまり、次のような「量子力学の公理」を受け入れることで、諸々の現象や理論のつじつまが合うのだ、としめくくられる。

量子力学の公理:詳細の説明はリンク先のPDF資料を参照。

http://www.mns.kyutech.ac.jp/~okamoto/education/quantum/quantum-theorem-summary100428.pdf

公理1:量子状態と重ね合わせの原理

系の状態は(抽象的な)ベクトル、または波動関数で表される。ある状態は2つ以上の別の状態の重ね合わせとして表すことができる。そして、重ね合わせの仕方は複数可能で、一義的ではない。

公理2:量子状態というベクトルの射影としての波動関数の確率解釈

波動関数の絶対値の2乗は粒子の存在確率の密度に比例する。

公理3:演算子としての物理量

観測される物理量はエルミート線形演算子(自己共役演算子)で表される。

公理4:量子化条件

座標演算子、運動量演算子は正準交換関係を満たす。(演算子の非可換性)

公理5:物理量の測定とその期待値

物理量の測定によって得られる値は、状態が固有状態である場合には、その物理量に対応する演算子の特定の固有値である。固有状態ではない場合、演算子の期待値が測定を繰り返したときの平均値と等しい。

公理6:状態の時間変化を決めるシュレーディンガー方程式

公理7:同種粒子の識別不可能性と粒子交換対称性

本書においても上記の公理は公理のまま受け入れる。数学は量子力学の理論の背後にある構造を明らかにしてくれるが、物理現象や法則の実在性が証明できるわけではない。数学が証明するのは定理や法則が導かれる過程の正しさや、物理的に意味のある(つまり有限な値として)解が一意に存在すること、シュレーディンガー描像やハイゼンベルク描像など、一見異なった法則の間の同一性を証明したりすることなどだ。物理現象の実在性は実験を通して確認するしかない。

量子力学をはじめ、物理学を学んでいると「なぜその法則はそうなっているのか?」と問いたくなることがしばしばある。しかし物理学や数学が答えてくれるのは「なぜ?(Why?)」ではなく「どのように?(How?)」である。本書で解説される「数学的構造」は後者の問いに対する回答なのだ。

とはいえ本書では第1巻で証明を積み上げて得られた関数解析の定理から量子力学の代表的な法則が導かれている。扱われているのは正準量子化(CCR)、演算子としての物理量(非相対論的ハミルトニアン、相対論的ハミルトニアン、ディラック演算子、角運動量)、状態の時間発展(シュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像)、自由粒子の運動、物理量の時間発展(ハイゼンベルク描像)、調和振動子(シュレーディンガー表現、ハイゼンベルクの運動方程式、時間発展演算子の積分表示)などだ。昨年夏に読んだ「ヒルベルト空間と量子力学:新井朝雄」(「白本」と呼ばれているそうだ。)よりもずっと詳しい。特に線形または反線形な等長変換についての「ウィグナーの定理」の証明は、とても長く混みいっているがぜひ理解しておきたい箇所だ。そして数理物理学を学んでいるのだから「ストーンの定理」についても忘れてはならない。

本書ではさらに「白本」では扱われなかった多粒子系の量子力学が展開されている。量子力学的粒子の「個数演算子」を導入することで粒子の生成や消滅のからくりが浮き彫りにされる。多粒子系は場の量子論に発展していく分野だ。1粒子系の数学的背景としてでてきた「ヒルベルト空間」はn個の多粒子系ではヒルベルト空間の「n重テンソル積」となる。これは公理だ。最初、これを読んだときは「えっ、単純で安易すぎるんじゃないの?」と思ったものだが、多数の粒子の同等性を考えると「そんなものかな。」と納得した。1粒子系と同様、多粒子系でも状態関数や物理量、ハミルトニアン、粒子の生成と消滅のからくりが演算子を使って導かれる。

ヒルベルト空間のn重テンソル積は、あくまで導入にすぎないので単純すぎると心配することはない。粒子と粒子が相互作用しない場合、相互作用する場合など、現実の状況をあてはめていくと状況は複雑になり面白みが増すものだから。じっくり本書で学んでほしい。

さらに場の量子論ではヒルベルト空間はヒルベルト空間の「n重テンソル積の無限直和」となり、これを「フォック空間」と呼んでいる。これについても最初は単純だなと思ったが、物理的な実空間の均質性や等方性を考えることによって納得した。もちろんフォック空間も実在する空間ではなくヒルベルト空間と同様に数学的空間だ。本書の最後はフォック空間に対しても状態関数や物理量、ハミルトニアン、粒子の生成と消滅などが手短かに紹介される。フォック空間は場の量子論で大きな役割を果たす数学的(つまり仮想の)空間である。この空間については新井先生の「フォック空間と量子場(上)(下)」で詳述されている。

本書は全体として数学7割、物理学3割という印象だった。

量子力学はミクロな世界の力学の法則である。扱う粒子が小さくなるにつれてあらわれるのが量子力学的性質だ。粒子の種類にはよらないことは第1巻、第2巻を通じて徹底されている。というより基本的に数学の本だから対象を限定していないからだ。一般的な理論が構築されているのはこのためである。電子がどうの、原子核がどうの、という記述はでてこない。粒子の種類が唯一限定されるのは、対称性、反対称性のところで紹介されるボース粒子とフェルミ粒子の箇所くらいだ。

とはいえ、量子力学的な性質がでてくるためには扱われる対象が小さいことが必要だ。数学の本としてこの「小ささ」は説明の中に含まれているのだろうか?そういうことが僕には気になった。そのような気持ちで第1巻と第2巻を眺めてみると、どこにも「小さな世界のこと」という記述がない。ハイゼンベルクの不確定性原理の不等式のところにもそのゆらぎが「小さい」とは書いていない。「スペクトル測度」あるいはヒルベルト空間 L^2(R, dμ) のルベーグ測度 dμ あたりが「小ささ」を表しているのかもしれないなと想像しているが、断言するのはやめておこう。

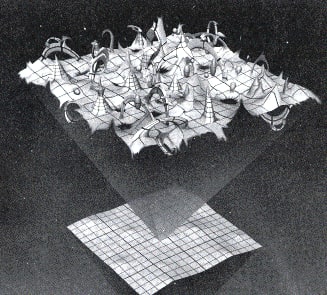

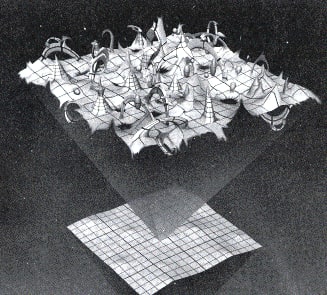

あと、おぼろげにわかったことは「非可換幾何学」の位置づけ、意味合いについてだ。以前「「無」の物理学―「空っぽの空間」は本当に空っぽか?」という記事で、この世界の物理的な実空間(時空)は、プランク長やプランク時間で区切られる最小単位から構成され、次の絵のように量子的に揺らいだ世界だということを述べてしまったことがある。

けれども、本書の311ページの「ヴァイルの量子化と非可換幾何学」のところの説明を読む限り、非可換幾何学は数学的対象であり実空間そのものを論じたものではないことがわかった。

プランク長やプランク長さは10のマイナス35乗メートル、10のマイナス44乗秒というとてつもなく小さく、短い時間の世界のことなので、実験で確認できるものではない。それらは未だ仮説の域を出ていない。現実の時空間にこの絵のメッシュ構造のように最小単位があるかどうかも今のところは仮説であることがよくわかった。

本書で説明される粒子の生成や消滅、量子力学的現象は電子や素粒子など、プランク長よりずっと大きい世界での出来事だ。でも、それら粒子の間にある空間っていったいどういうふうにあるのだろう?いや、何もないのだから「どのように無いのだろう?」と言ったほうがよいかもしれない。本書の多粒子系や無限数の多粒子系の箇所を読んでいてそのような想像をめぐらせた。物理学にしても、数学にしても「無」を取り扱うことはよほど難しいことなんだなと。

1年前に「微分幾何学:保江邦夫」の記事で書いたのだが、大数学者リーマンが1854年にゲッティンゲン大学で行った講演のことを思い出した。

この講演の中でリーマンは、次の2つのことを言及していたのだ。

1)リーマン幾何学と全く異なる有り様が測り知れぬほど小さい空間に成り立っているかもしれない。そのような無限小の空間で成り立つ物理量の関係がこれまでの経験則に一致していないとしたら、それを説明する新しい幾何学の仮定に従うべきである。

2)空間の基礎をなす実在的なものが離散多様体を造るか、または物理量の量的関係の基礎を空間以外に、物体間に働く結合力に求めなければならない。

というものだ。前者は80年後に量子力学として発見され、後者は100年後に素粒子物理学として開花したのはその後の物理学史が示しているとおりだ。

この講演が行われたのはアインシュタインが活躍する50年以上も前のこと。またマックスウェルが電磁気学の基礎方程式を発表する10年前でもある。講演が行われたときリーマン幾何学は数学の世界だけの理論であったはずだ。量子力学と素粒子物理学の到来を予感した天才数学者のインスピレーションには人間の知力を超えたひらめきの萌芽があったに違いない。

本書の巻末におさめられている「付録」は第1巻とまったく同じである。できれば、別のテーマを取り上げてほしかったが、第2巻でもこれらの付録は何度も参照されているので、第1巻と一緒に持ち歩く不便を思えばこれでよかったのかもしれない。

また、本書では取り上げられなかった発展的な話題は第3巻に相当する「量子現象の数理:新井朝雄」で主要な量子力学のテーマから9つの例を取り上げ、数理物理学的アプローチで詳しく解説されている。

「量子力学の数学的構造 I:新井朝雄、江沢洋」

「量子力学の数学的構造 II:新井朝雄、江沢洋」

「量子現象の数理:新井朝雄」

付録は4つあり、ここでは第1章と第2章で使われる数学理論の土台となる「測度とルベーグ積分」、「フーリエ変換」、「超関数」などの理論の定理が本書の目的に必要なものに限定される形で紹介されている。

ヒルベルト空間や演算子、スペクトル理論などの数学理論の土台は「関数解析」と「ルベーグ積分」である。本書では説明の各所で「関数解析 共立数学講座 (15):黒田成俊」や「ルベーグ積分入門:伊藤清三」を参照している。本書は自己完結するように書かれているが、より基礎的な理解を必要とされる方は、これらの2冊もお読みになるとよいだろう。

本書を読むためにはもちろん量子力学について事前に理解しておくことが必要だ。物理学の教科書としていくつも良書が刊行されているので、ひととおり学んでから本書にとりかかるとよいだろう。当たり前のことだが、念のために書いておいた。

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

関連記事:

ヒルベルト空間論:保江邦夫

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/72859f8fd3f37367cb8e27895a5f9341

ヒルベルト空間と量子力学:新井朝雄

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/fa4d9da634afbdb8a9dfc1ac162f7afe

量子力学の数学的構造 I:新井朝雄、江沢洋

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/196b59dc50fca361ba523036e7eeb908

「量子力学の数学的構造 II:新井朝雄、江沢洋」

目次

第3章:量子力学の一般原理

- 基本的公理系 - 状態と物理量(状態、物理量、観測に関する確率の公理、公理系からの帰結、不確定性関係、複数の物理量の観測に関する公理)

- 自己共役演算子の強可換性

- 正準量子化(有限自由度の粒子系の状態のヒルベルト空間 - ひとつの例、位置演算子、運動量演算子、正準交換関係、運動量演算子の形、一般のCCR、CCRとポアッソン括弧、無限自由度の場合、CCRの表現論としての量子力学)

- 物理量の例(基本的な考え方、非相対論的ハミルトニアン、相対論的ハミルトニアン-ディラック演算子、各運動量、ヴァイルの量子化と非可換幾何学、自己共役性の問題)

- 状態の時間発展 - シュレーディンガーの描像(ヒルベルト空間値関数、強連続なヒルベルト空間値関数の積分、状態の時間発展と強連続1パラメーターユニタリ群、ストーンの定理、抽象シュレーディンガー方程式、最低エネルギーに関する変分原理)

- 例:自由粒子の運動

- 物理量の時間発展 - ハイゼンベルクの描像(ハイゼンベルク演算子、ハイゼンベルクの運動方程式、一般化されたハイゼンベルクの運動方程式)

- 例:調和振動子(一般のCCRの表現における解析、シュレーディンガー表現の場合、時間発展演算子の積分表示、メーラーの公式、ハイゼンベルクの運動方程式の解、ボルン-ハイゼンベルク-ヨルダン表現の場合、シュレーディンガー表現とボルン-ハイゼンベルク-ヨルダン表現の同等性)

- 演習問題

第4章:多粒子系

- 状態空間 - ヒルベルト空間のテンソル積(シュレーディンガー表現における多粒子系の状態空間の構造、ヒルベルト空間のテンソル積、L~2空間のテンソル積、ヒルベルト空間値のL^2関数の空間とテンソル積、多粒子系の状態のヒルベルト空間、不可弁別性の原理と量子力学的粒子の統計)

- 物理量 - 演算子のテンソル積(演算子のテンソル積、自己共役演算子のテンソル積、物理量の形、ハミルトニアン)

- 無限粒子系とフォック空間(フォック空間、ヒルベルト空間の直和の上で作用する演算子、フォック空間における物理量、時間発展)

- 無限自由度のCCRの表現(実ベクトル空間によって添字づけられたCCRの表現、消滅演算子と生成演算子、CCRのフォック表現、演算子値超関数、フォック表現の例)

- 演習問題

付録A:測度と積分

- ボレル集合体と測度、可測関数と積分、極限定理、積分と微分の順序交換、フビニの定理、特異性と絶対連続性、累乗可積分関数の空間、確率論の基本事項

付録B:フーリエ変換

- 基本的な関数空間、急減少関数の空間上のフーリエ変換、L^2(R^d)上のフーリエ変換、L^1(R^d)上のフーリエ変換

付録C:超関数論要項

- 試験関数の空間、超関数、超関数の微分、緩増加超関数、緩増加超関数のフーリエ変換、基本的な緩増加超関数のフーリエ変換、合成積、フリードリクスの軟化演算子

付録D:基本的な不等式

- ヘルダーの不等式、ハウスドルフ-ヤングの不等式、ヤングの不等式

索引

「量子力学の数学的構造 I:新井朝雄、江沢洋」

概要目次

第0章:量子力学の形成

- はじめに

- 空洞放射

- 定常状態と量子条件

- 量子力学の成立

- 量子力学の数学構造

- 本書の構成

第1章:ヒルベルト空間と線形演算子

- ヒルベルト空間

- 線形演算子

- リースの表現定理

- ユニタリ演算子とヒルベルト空間の同型

- 演習問題

第2章:スペクトル理論

- 共役演算子と閉演算子

- レゾルヴェントとスペクトル

- 対称演算子と自己共役演算子

- 射影演算子

- スペクトル族

- スペクトル定理(I)

- スペクトル測度

- 演算子解析

- スペクトル定理(II)

- 自己共役演算子の関数とスペクトル

- 自己共役演算子の極分解

- 演習問題

付録A:測度と積分

付録B:フーリエ変換

付録C:超関数論要項

付録D:基本的な不等式

「量子現象の数理:新井朝雄」

章立て

第1章:物理量の共立性に関わる数理

第2章:物理量の自己共役性

第3章:正準交換関係の表現と物理

第4章:量子力学における対称性

第5章:物理量の摂動と固有値の安定性

第6章:物理量のスペクトル

第7章:散乱理論

第8章:虚数時間と汎関数積分の方法

第9章:超対称的量子力学

第1巻で関数解析(ヒルベルト空間やスペクトル理論、自己共役なユニタリ演算子)など量子力学の数学的背景を学んだ後、この第2巻ではそれらの数学が量子力学の代表的な原理にどのようにかかわっているかを詳細に解説している。通常、量子力学の教科書では本の種類にもよるが、数学的な部分をあいまいにしたまま終わっているものが多い。そしてとどのつまり、次のような「量子力学の公理」を受け入れることで、諸々の現象や理論のつじつまが合うのだ、としめくくられる。

量子力学の公理:詳細の説明はリンク先のPDF資料を参照。

http://www.mns.kyutech.ac.jp/~okamoto/education/quantum/quantum-theorem-summary100428.pdf

公理1:量子状態と重ね合わせの原理

系の状態は(抽象的な)ベクトル、または波動関数で表される。ある状態は2つ以上の別の状態の重ね合わせとして表すことができる。そして、重ね合わせの仕方は複数可能で、一義的ではない。

公理2:量子状態というベクトルの射影としての波動関数の確率解釈

波動関数の絶対値の2乗は粒子の存在確率の密度に比例する。

公理3:演算子としての物理量

観測される物理量はエルミート線形演算子(自己共役演算子)で表される。

公理4:量子化条件

座標演算子、運動量演算子は正準交換関係を満たす。(演算子の非可換性)

公理5:物理量の測定とその期待値

物理量の測定によって得られる値は、状態が固有状態である場合には、その物理量に対応する演算子の特定の固有値である。固有状態ではない場合、演算子の期待値が測定を繰り返したときの平均値と等しい。

公理6:状態の時間変化を決めるシュレーディンガー方程式

公理7:同種粒子の識別不可能性と粒子交換対称性

本書においても上記の公理は公理のまま受け入れる。数学は量子力学の理論の背後にある構造を明らかにしてくれるが、物理現象や法則の実在性が証明できるわけではない。数学が証明するのは定理や法則が導かれる過程の正しさや、物理的に意味のある(つまり有限な値として)解が一意に存在すること、シュレーディンガー描像やハイゼンベルク描像など、一見異なった法則の間の同一性を証明したりすることなどだ。物理現象の実在性は実験を通して確認するしかない。

量子力学をはじめ、物理学を学んでいると「なぜその法則はそうなっているのか?」と問いたくなることがしばしばある。しかし物理学や数学が答えてくれるのは「なぜ?(Why?)」ではなく「どのように?(How?)」である。本書で解説される「数学的構造」は後者の問いに対する回答なのだ。

とはいえ本書では第1巻で証明を積み上げて得られた関数解析の定理から量子力学の代表的な法則が導かれている。扱われているのは正準量子化(CCR)、演算子としての物理量(非相対論的ハミルトニアン、相対論的ハミルトニアン、ディラック演算子、角運動量)、状態の時間発展(シュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像)、自由粒子の運動、物理量の時間発展(ハイゼンベルク描像)、調和振動子(シュレーディンガー表現、ハイゼンベルクの運動方程式、時間発展演算子の積分表示)などだ。昨年夏に読んだ「ヒルベルト空間と量子力学:新井朝雄」(「白本」と呼ばれているそうだ。)よりもずっと詳しい。特に線形または反線形な等長変換についての「ウィグナーの定理」の証明は、とても長く混みいっているがぜひ理解しておきたい箇所だ。そして数理物理学を学んでいるのだから「ストーンの定理」についても忘れてはならない。

本書ではさらに「白本」では扱われなかった多粒子系の量子力学が展開されている。量子力学的粒子の「個数演算子」を導入することで粒子の生成や消滅のからくりが浮き彫りにされる。多粒子系は場の量子論に発展していく分野だ。1粒子系の数学的背景としてでてきた「ヒルベルト空間」はn個の多粒子系ではヒルベルト空間の「n重テンソル積」となる。これは公理だ。最初、これを読んだときは「えっ、単純で安易すぎるんじゃないの?」と思ったものだが、多数の粒子の同等性を考えると「そんなものかな。」と納得した。1粒子系と同様、多粒子系でも状態関数や物理量、ハミルトニアン、粒子の生成と消滅のからくりが演算子を使って導かれる。

ヒルベルト空間のn重テンソル積は、あくまで導入にすぎないので単純すぎると心配することはない。粒子と粒子が相互作用しない場合、相互作用する場合など、現実の状況をあてはめていくと状況は複雑になり面白みが増すものだから。じっくり本書で学んでほしい。

さらに場の量子論ではヒルベルト空間はヒルベルト空間の「n重テンソル積の無限直和」となり、これを「フォック空間」と呼んでいる。これについても最初は単純だなと思ったが、物理的な実空間の均質性や等方性を考えることによって納得した。もちろんフォック空間も実在する空間ではなくヒルベルト空間と同様に数学的空間だ。本書の最後はフォック空間に対しても状態関数や物理量、ハミルトニアン、粒子の生成と消滅などが手短かに紹介される。フォック空間は場の量子論で大きな役割を果たす数学的(つまり仮想の)空間である。この空間については新井先生の「フォック空間と量子場(上)(下)」で詳述されている。

本書は全体として数学7割、物理学3割という印象だった。

量子力学はミクロな世界の力学の法則である。扱う粒子が小さくなるにつれてあらわれるのが量子力学的性質だ。粒子の種類にはよらないことは第1巻、第2巻を通じて徹底されている。というより基本的に数学の本だから対象を限定していないからだ。一般的な理論が構築されているのはこのためである。電子がどうの、原子核がどうの、という記述はでてこない。粒子の種類が唯一限定されるのは、対称性、反対称性のところで紹介されるボース粒子とフェルミ粒子の箇所くらいだ。

とはいえ、量子力学的な性質がでてくるためには扱われる対象が小さいことが必要だ。数学の本としてこの「小ささ」は説明の中に含まれているのだろうか?そういうことが僕には気になった。そのような気持ちで第1巻と第2巻を眺めてみると、どこにも「小さな世界のこと」という記述がない。ハイゼンベルクの不確定性原理の不等式のところにもそのゆらぎが「小さい」とは書いていない。「スペクトル測度」あるいはヒルベルト空間 L^2(R, dμ) のルベーグ測度 dμ あたりが「小ささ」を表しているのかもしれないなと想像しているが、断言するのはやめておこう。

あと、おぼろげにわかったことは「非可換幾何学」の位置づけ、意味合いについてだ。以前「「無」の物理学―「空っぽの空間」は本当に空っぽか?」という記事で、この世界の物理的な実空間(時空)は、プランク長やプランク時間で区切られる最小単位から構成され、次の絵のように量子的に揺らいだ世界だということを述べてしまったことがある。

けれども、本書の311ページの「ヴァイルの量子化と非可換幾何学」のところの説明を読む限り、非可換幾何学は数学的対象であり実空間そのものを論じたものではないことがわかった。

プランク長やプランク長さは10のマイナス35乗メートル、10のマイナス44乗秒というとてつもなく小さく、短い時間の世界のことなので、実験で確認できるものではない。それらは未だ仮説の域を出ていない。現実の時空間にこの絵のメッシュ構造のように最小単位があるかどうかも今のところは仮説であることがよくわかった。

本書で説明される粒子の生成や消滅、量子力学的現象は電子や素粒子など、プランク長よりずっと大きい世界での出来事だ。でも、それら粒子の間にある空間っていったいどういうふうにあるのだろう?いや、何もないのだから「どのように無いのだろう?」と言ったほうがよいかもしれない。本書の多粒子系や無限数の多粒子系の箇所を読んでいてそのような想像をめぐらせた。物理学にしても、数学にしても「無」を取り扱うことはよほど難しいことなんだなと。

1年前に「微分幾何学:保江邦夫」の記事で書いたのだが、大数学者リーマンが1854年にゲッティンゲン大学で行った講演のことを思い出した。

この講演の中でリーマンは、次の2つのことを言及していたのだ。

1)リーマン幾何学と全く異なる有り様が測り知れぬほど小さい空間に成り立っているかもしれない。そのような無限小の空間で成り立つ物理量の関係がこれまでの経験則に一致していないとしたら、それを説明する新しい幾何学の仮定に従うべきである。

2)空間の基礎をなす実在的なものが離散多様体を造るか、または物理量の量的関係の基礎を空間以外に、物体間に働く結合力に求めなければならない。

というものだ。前者は80年後に量子力学として発見され、後者は100年後に素粒子物理学として開花したのはその後の物理学史が示しているとおりだ。

この講演が行われたのはアインシュタインが活躍する50年以上も前のこと。またマックスウェルが電磁気学の基礎方程式を発表する10年前でもある。講演が行われたときリーマン幾何学は数学の世界だけの理論であったはずだ。量子力学と素粒子物理学の到来を予感した天才数学者のインスピレーションには人間の知力を超えたひらめきの萌芽があったに違いない。

本書の巻末におさめられている「付録」は第1巻とまったく同じである。できれば、別のテーマを取り上げてほしかったが、第2巻でもこれらの付録は何度も参照されているので、第1巻と一緒に持ち歩く不便を思えばこれでよかったのかもしれない。

また、本書では取り上げられなかった発展的な話題は第3巻に相当する「量子現象の数理:新井朝雄」で主要な量子力学のテーマから9つの例を取り上げ、数理物理学的アプローチで詳しく解説されている。

「量子力学の数学的構造 I:新井朝雄、江沢洋」

「量子力学の数学的構造 II:新井朝雄、江沢洋」

「量子現象の数理:新井朝雄」

付録は4つあり、ここでは第1章と第2章で使われる数学理論の土台となる「測度とルベーグ積分」、「フーリエ変換」、「超関数」などの理論の定理が本書の目的に必要なものに限定される形で紹介されている。

ヒルベルト空間や演算子、スペクトル理論などの数学理論の土台は「関数解析」と「ルベーグ積分」である。本書では説明の各所で「関数解析 共立数学講座 (15):黒田成俊」や「ルベーグ積分入門:伊藤清三」を参照している。本書は自己完結するように書かれているが、より基礎的な理解を必要とされる方は、これらの2冊もお読みになるとよいだろう。

本書を読むためにはもちろん量子力学について事前に理解しておくことが必要だ。物理学の教科書としていくつも良書が刊行されているので、ひととおり学んでから本書にとりかかるとよいだろう。当たり前のことだが、念のために書いておいた。

応援クリックをお願いします!このブログのランキングはこれらのサイトで確認できます。

関連記事:

ヒルベルト空間論:保江邦夫

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/72859f8fd3f37367cb8e27895a5f9341

ヒルベルト空間と量子力学:新井朝雄

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/fa4d9da634afbdb8a9dfc1ac162f7afe

量子力学の数学的構造 I:新井朝雄、江沢洋

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/196b59dc50fca361ba523036e7eeb908

「量子力学の数学的構造 II:新井朝雄、江沢洋」

目次

第3章:量子力学の一般原理

- 基本的公理系 - 状態と物理量(状態、物理量、観測に関する確率の公理、公理系からの帰結、不確定性関係、複数の物理量の観測に関する公理)

- 自己共役演算子の強可換性

- 正準量子化(有限自由度の粒子系の状態のヒルベルト空間 - ひとつの例、位置演算子、運動量演算子、正準交換関係、運動量演算子の形、一般のCCR、CCRとポアッソン括弧、無限自由度の場合、CCRの表現論としての量子力学)

- 物理量の例(基本的な考え方、非相対論的ハミルトニアン、相対論的ハミルトニアン-ディラック演算子、各運動量、ヴァイルの量子化と非可換幾何学、自己共役性の問題)

- 状態の時間発展 - シュレーディンガーの描像(ヒルベルト空間値関数、強連続なヒルベルト空間値関数の積分、状態の時間発展と強連続1パラメーターユニタリ群、ストーンの定理、抽象シュレーディンガー方程式、最低エネルギーに関する変分原理)

- 例:自由粒子の運動

- 物理量の時間発展 - ハイゼンベルクの描像(ハイゼンベルク演算子、ハイゼンベルクの運動方程式、一般化されたハイゼンベルクの運動方程式)

- 例:調和振動子(一般のCCRの表現における解析、シュレーディンガー表現の場合、時間発展演算子の積分表示、メーラーの公式、ハイゼンベルクの運動方程式の解、ボルン-ハイゼンベルク-ヨルダン表現の場合、シュレーディンガー表現とボルン-ハイゼンベルク-ヨルダン表現の同等性)

- 演習問題

第4章:多粒子系

- 状態空間 - ヒルベルト空間のテンソル積(シュレーディンガー表現における多粒子系の状態空間の構造、ヒルベルト空間のテンソル積、L~2空間のテンソル積、ヒルベルト空間値のL^2関数の空間とテンソル積、多粒子系の状態のヒルベルト空間、不可弁別性の原理と量子力学的粒子の統計)

- 物理量 - 演算子のテンソル積(演算子のテンソル積、自己共役演算子のテンソル積、物理量の形、ハミルトニアン)

- 無限粒子系とフォック空間(フォック空間、ヒルベルト空間の直和の上で作用する演算子、フォック空間における物理量、時間発展)

- 無限自由度のCCRの表現(実ベクトル空間によって添字づけられたCCRの表現、消滅演算子と生成演算子、CCRのフォック表現、演算子値超関数、フォック表現の例)

- 演習問題

付録A:測度と積分

- ボレル集合体と測度、可測関数と積分、極限定理、積分と微分の順序交換、フビニの定理、特異性と絶対連続性、累乗可積分関数の空間、確率論の基本事項

付録B:フーリエ変換

- 基本的な関数空間、急減少関数の空間上のフーリエ変換、L^2(R^d)上のフーリエ変換、L^1(R^d)上のフーリエ変換

付録C:超関数論要項

- 試験関数の空間、超関数、超関数の微分、緩増加超関数、緩増加超関数のフーリエ変換、基本的な緩増加超関数のフーリエ変換、合成積、フリードリクスの軟化演算子

付録D:基本的な不等式

- ヘルダーの不等式、ハウスドルフ-ヤングの不等式、ヤングの不等式

索引

「量子力学の数学的構造 I:新井朝雄、江沢洋」

概要目次

第0章:量子力学の形成

- はじめに

- 空洞放射

- 定常状態と量子条件

- 量子力学の成立

- 量子力学の数学構造

- 本書の構成

第1章:ヒルベルト空間と線形演算子

- ヒルベルト空間

- 線形演算子

- リースの表現定理

- ユニタリ演算子とヒルベルト空間の同型

- 演習問題

第2章:スペクトル理論

- 共役演算子と閉演算子

- レゾルヴェントとスペクトル

- 対称演算子と自己共役演算子

- 射影演算子

- スペクトル族

- スペクトル定理(I)

- スペクトル測度

- 演算子解析

- スペクトル定理(II)

- 自己共役演算子の関数とスペクトル

- 自己共役演算子の極分解

- 演習問題

付録A:測度と積分

付録B:フーリエ変換

付録C:超関数論要項

付録D:基本的な不等式

「量子現象の数理:新井朝雄」

章立て

第1章:物理量の共立性に関わる数理

第2章:物理量の自己共役性

第3章:正準交換関係の表現と物理

第4章:量子力学における対称性

第5章:物理量の摂動と固有値の安定性

第6章:物理量のスペクトル

第7章:散乱理論

第8章:虚数時間と汎関数積分の方法

第9章:超対称的量子力学

何度もコメントし申し訳ありません。統計物理に出てくる区別できないものの確率計算はまちがっているという話を報告させてください。コルモゴロフの確率の公理に反してしまうんです。

区別できない2個のサイコロがあったとします。この2個を投げて現れる事象、Ⅰ:偶数偶数,Ⅱ:偶数奇数,Ⅲ:奇数奇数の確率を現代物理学のやり方で求めます。この3つの事象を同様に確からしいとして、答えは1/3,1/3,1/3です。ところが、

Ⅰ:(2,2),(2,4),(2,6),(4,4),(4,6),(6,6)

Ⅱ:(1,2),(1,4),(1,6),(2,3),(2,5),(3,4),(3,6),(4,5),(5,6)

Ⅲ:(1,1),(1,3),(1,5),(3,3),(3,5),(5,5)

この21の事象を同様に確からしいとして答えは6/21,9/21,6/21で矛盾してしまいます。

●同種類の気体分子は区別できないからミクロ状態の数を(分子数)!で割るとギブスのパラドックスが解消できる。

●n個のボソンをg個の量子状態に分配する仕方の数は(n+g-1)!/{n!(g-1)!}である。

という2つの説明は明らかに間違いだということになります。

先日、書きました「十分離れた水素原子中の電子1とヘリウムイオンHe+中の電子2からなる系」なんですが、筑波大の武内先生が、ハミルトニアンを

H=(p1^2/2m)+(p2^2/2m)

-(e^2/4πε0❘r1-rA❘) -(2e^2/4πε0❘r2-rB❘)

-(e^2/4πε0❘r2-rA❘) -(2e^2/4πε0❘r1-rB❘)と対称にし、φA(r1)/❘r1-rB❘→0, φA(r2)/❘r2-rB❘→0,

φB(r1)/❘r1-rA❘→0, φB(r2)/❘r2-rA❘→0という

近似を使えば

ψ={φA(r1)φB(r2)-φA(r2)φB(r1)}/√2 が系の固有関数になり得ることを示してくださいました。

ただ、「粒子の交換⇔関数内での座標の交換」ということには疑問を感じています。

まず、ハミルトニアンが対称でない場合は

Φ(r1,r2)={φA(r1)φB(r2)-φA(r2)φB(r1)}/√2は固有関数になれませんよね。例えば、電子1は磁束密度Baの一様な磁場にあり、電子2は磁束密度Bbの一様な磁場にあり、2つは十分離れているといった場合です。電子スピンと磁場によるエネルギー(e/m)(Ba・msaℏ+Bb・msbℏ)に対応するハミルトニアンはH=(e/m)(Ba・S1z+Bb・S2z)で、ハートリー積φa(s1)φb(s2)は正しい固有値を与えます。しかし、スピン座標を入れ替えたφa(s2)φb(s1)の固有値は

(e/m)(Ba・msbℏ+Bb・msbℏ)と変わってしまいます。ですから、スレーター行列式は、この場合、固有関数にはなれません。

「関数内での座標の交換で、波動関数の絶対値が変わらない」というのもあくまでも仮定ですよね。観測される物理量は全て固有値ですから必要性はないですよね。

お返事をいただいていたのに気付かず申し訳ありません。「針金録音」まで見て頂きありがとうございます。

熱力学で定義されているのはエントロピーではなくエントロピーの変化量ですよね。粒子が全て区別がつくものと仮定します。粒子数nA+nBの気体に仕切りを入れて、粒子数nAの部分Aと粒子数nBの部分Bに分けます。部分Aのミクロ状態の数をωA,部分Bのミクロ状態の数をωBとおくと、分ける前の全体のミクロ状態の数は、nA+nB個からnA個を選んで部分Aにいれるのですから、ωT={(nA+nB)!/nA!nB!}ωAωBとなり、エントロピーの相加性は成り立ちません。本当に初歩的な間違え、勘違いとしか言いようがありません。(教科書、論文にωT=ωAωBという記載あり)勿論、均一に自由膨張し状態1から状態2に変化した場合(ωT1→ωT2,ωA1→ωA2,ωB1→ωB2)のエントロピーの変化については

k ln(ωT2/ωT1)

=k ln(ωA2/ωA1)+ k ln(ωB2/ωB1)なので相加性が成り立ちます。

エントロピーの相加性を成り立たせるために、誰もその意味を説明できない不可弁別性を考える必要はないように感じています。

不可弁別性→反対称な波動関数→パウリの排他律の説明という流れで現代物理が進んでしまったために不可弁別性も反対称な波動関数も否定されては困るのだと思います。

不可弁別性とは「同種粒子は区別できない」という性質のことですね。本書では公理として認めています。物理の根幹にかかわる重要な前提への疑問として示唆を与えていただき、ありがとうございました。

> ψ={φA(r1)φB(r2)-φA(r2)φB(r1)}/√2 も系の固有関数にはなれません。

おっしゃるとおりだと思います。

現在の物理学では不可弁別性を前提にしていますから、この前提を取り払ったときに、どのように影響を受けるのかを想像し始めたところです。

岡安様はYouTubeに動画をアップされている方ですね。「針金録音」の動画を楽しく拝見させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。

また、不可弁別性を根拠に導かれた反対称な波動関数(スレーター行列式)は一般的には多粒子からなる系の固有関数にはなれません。水素原子の中の電子1とヘリウムイオンHe+の中の電子2からなる系を考えてみて下さい。原子とイオンは十分離れ相互作用は0と見なせるものとします。

rA, rB : それぞれの原子核の位置。

H1=(p1^2/2m)-(e^2/4πε0❘r1-rA❘),

H2=(p2^2/2m)-(2e^2/4πε0❘r2-rB❘),

H1φA(r1)=EAφA(r1), H2φB(r2)=EBφB(r2).

ハートリー積 φA(r1)φB(r2) は H1+H2 の固有関数であり、その固有値は系のエネルギー EA+EB です。

しかし、積 φA(r2)φB(r1) は H1+H2 の固有関数にはなれません。

(計算してみて下さい。すぐ、わかります。)

そこで、反対称な波動関数

ψ={φA(r1)φB(r2)-φA(r2)φB(r1)}/√2 も系の固有関数にはなれません。