懐かしい参考書をヤフオクで見つけたので買ってみた。旺文社の中学ばらシリーズ 中1数学(昭和48年、1973年)である。定価は460円。監修されたのは「解析入門 (岩波全書 325)」や「イプシロン-デルタ (数学ワンポイント双書 20)」をお書きになった田島一郎先生だ。(著書検索)田島先生が60歳の頃の仕事である。

「算数」ではなく「数学」を学ぶことになるのだ。気になったので入学前に買ってながめていた。中学に進学したのは1975年(昭和50年)だから、僕が使ったのとは学習内容が少し違う。

僕が学んだ教育課程に「計算尺」は含まれていなかったが、この参考書にはこれが残っている。

拡大

拡大

そして、当時は機械式計算機(手回し式計算機)から電卓に移っていた時期である。電卓はとても高価だった。当時の計算機が紹介されている。

拡大

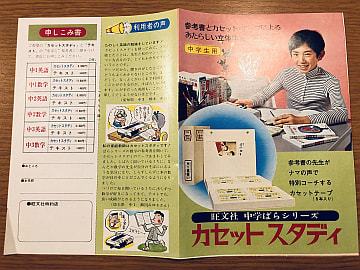

チラシがはさまっていた。カセットテープで学ぶ教材の広告だ。9,800円は高い。1973年の大卒初任給は62,300円である。英語はともかく、数学に音声教材は必要かな?とは思う。

拡大

拡大

音声サンプルは「ソノシート」で聞けるようになっていた。僕の世代だと、こういうのも懐かしい。童謡や昔話などの音源は、このような媒体で販売されていた。

拡大

同じシリーズの問題集は黄色いバラである。

拡大

全シリーズはこちら。僕が使ったのは中1数学と中学地理だけである。理科は竹内均先生が監修されていた。竹内先生が53歳のときの仕事である。当時「技術・家庭」の教科は男女別に行われていた。男女一緒に学ぶようになったのは中学が1993年から、高校が1994年である。

拡大

中学ばらシリーズは「ミドリ色の屋根 - ルネ (1974)」という記事で紹介したルネ・シマール君が「中一時代」という雑誌のイメージ・キャラクターに起用され、CMで広告していた。画像は「ミドリ色の屋根は永遠に~Rene Simardに首ったけ~」というブログをお書きになっているshimazaki_runeさんから、「中学ばらシリーズと中学ばらの問題集」という記事で使用されている画像の転用許可をいただいた。ありがとうございます!画像は「中一時代」昭和50年4月号掲載されていたものだそうである。

shimazaki_runeさんのブログ歴は僕とおぼ同じで、先日14年目を迎えられた。とね日記のこの記事も14年目突入のお祝い記事で紹介されている。それどころかブログの紹介、宣伝までしていただいた。ありがとうございます!次の記事をぜひお読みいただきたい。

今日で当ブログは開設14年目突入!(shimazaki_runeさんのブログ)

https://green.ap.teacup.com/rene_simard/1012.html

僕が使った参考書は昭和50年のもので、表紙は少し変化して白の背景に書名が印刷されている。定価は500円に値上がりした。

拡大

昭和53年になると、表紙はまた変わっている。妹が使ったのはこの表紙の参考書だ。

拡大

特定班出動!

さて、計算器具マニアの僕としては、この参考書に掲載されていた手回し式計算機と卓上電卓がとても気になる。製品を特定しなければ。。。画像が粗いから特定しにくい。

手回し式計算機は、自分で特定することができた。国内シェア1位の「タイガー計算機」でなく、「東芝製の13-TB」という手動計算機だった。

拡大

卓上電卓のほうは「集合知ツイッタランドの皆さま」の手をお借りすることにした。(ツイートを開く)その結果、「SHARP Compet 223 (1971)」だと特定できた。教えてくださった方には感謝である。iPhone で画像を一旦保存して Google のブラウザにある Google Lens に読み込ませて検索して特定できたそうである。

拡大

拡大

1969年発売の「SHARP Compet CS-12A」よりだいぶ小型化されたが、持ち運ぶには不便なほど大きい。日本初のポケットサイズの電卓「カシオミニ」が発売されるのは、翌年1972年のことだ。

関連記事:

増補改訂版 語りかける中学数学: 高橋一雄

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/d2cd4449fdf1c34ccc8690e32a89eb2f

計算尺ノスタルジア (コンサイス計算尺、ヘンミ計算尺)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/b91ae7814c1830a9aaf7da77aadf88a8

機械式計算機ノスタルジア(タイガー計算器)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/226dd92e17d66ac624b7279776aa77f6

IC電卓ノスタルジア (SHARP Compet CS-12A, 1969年)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/9fead04c16784b42226ea8f280dc32a7

カシオミニのノスタルジア

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/c57178b502b8207746af9df9a9e0dd90

ミドリ色の屋根 - ルネ (1974)

https://blog.goo.ne.jp/ktonegaw/e/8530bfb4f3aeff78166664f46f7bfb8f

メルマガを始めました。

応援クリックをお願いします。

ご連絡いただきありがとうございました!

タイトルどおり、facebookにシェアさせていただきました。

今日アップした記事には間に合いませんでしたが、当ブログの次週の記事にて紹介させていただきたいと思いますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。

どういたしまして。こちらこそ画像掲載を許可していただき、ありがとうございました。

facebookやブログで紹介いただき、ありがたいです。

でも中学で平方根はやってたから分数冪,少数冪だって難しくないし対数やらなくても積が指数の和になると説明すれば問題ない。授業時間の問題かな?

> 積が指数の和になると説明すれば問題ない。授業時間の問題かな?

おっしゃるとおりですね。45分の授業で教えられる内容、分量だと思うので、計算尺でなぜそのような計算ができるのか、説明したほうがよいと思います。

中2と中3の参考書は買っていませんが、計算尺の続きは書いてあるかもしれませんが、計算のしくみまでは踏み込んでいないと思います。

6月10日に投稿予定の当ブログの「開設14年目記念」の記事で、とねさんのこの記事を紹介させていただきました。

『中学ばらシリーズ』の広告の別バージョンもアップいたしましたので、ご一読いただければ幸いです。

ご連絡いただき、ありがとうございます。投稿は6月10日ですね。記事が確認できましたら、僕の記事からもリンクを貼らせていただきます。

開設14年なのですか。(僕もですが)よく続きましたね。というよりルネ・シマールさんへの想いがそれほど強いからということがよくわかります。

おはようございます。

前回お話しした記事を投稿いたしました。

2か月ぶりにルネのコメントがfacebookに投稿されたため、書き加えていて朝を迎えてしまいました(笑)。

とねさんのブログと記事を紹介させていただきました。それから、facebookで紹介したはずの貴ブログの記事が、『自分のみ』になっていたことに先ほど気付き、『公開』にしました(大ポカ★)

私の稚拙な文章でお恥ずかしいですが、お読みいただければ幸いです。

※「ブログ開設14年目!」

https://green.ap.teacup.com/rene_simard/1012.html

取り急ぎ報告まで。

ブログ開設14年おめでとうございます!2006年6月8日の最初の記事からずっと一貫してルネ・シマールづくし」なのですね。素晴らしいと思います。

おまけに僕のほうの記事の紹介だけでなく、ブログの紹介と宣伝までしていただいて。。うれしいやら気恥ずかしいやら。ありがとうございます!僕のブログのほうにも女性読者や僕らと同年代でルネ・シマールさんのことを覚えていたり、ルネの「ファン予備軍」がいると思います。

これからもまたよろしくお願いします。