水稲荷神社

(みずいなりじんじゃ)

概要

東京都新宿区西早稲田にある神社です。

甘泉園公園に隣接しています。

神紋・社紋

主祭神

倉稲魂大神

(うかのみたまのおおかみ)

佐田彦大神

(さだひこのおおかみ)

大宮姫大神

(おおみやひめのおおかみ)

創建

941年

例祭日

9月9日

別名

戸塚稲荷神社

高田水稲荷神社

早稲田水稲荷神社

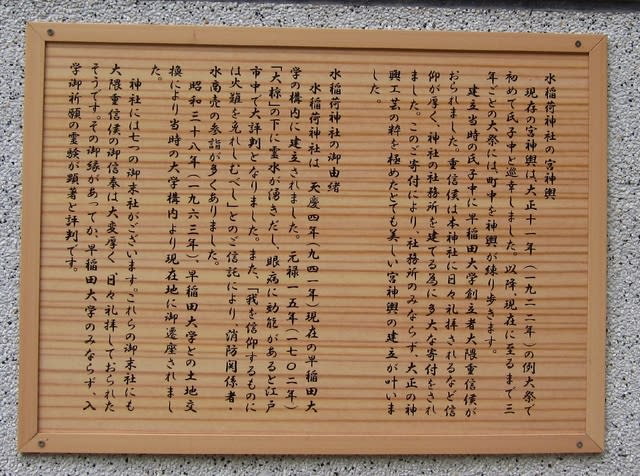

略縁起

天慶4年(941年)俵藤太秀郷朝臣が旧社地の富塚の上に稲荷大神を勧請しました。古くは「富塚稲荷」「将軍稲荷」と呼ばれました。

江戸中期境内の大椋に霊水が湧き評判を呼んだことが、社名の由来の一つであるといいます。

境内

社殿

御神楽殿

御神輿蔵

手水舎

授与所

鳥居

堀部安兵衛の碑

新宿区指定有形文化財 歴史資料堀部武庸加功遺跡之碑所在地 新宿区西早稲田三丁目五番四十三号指定年月日 平成二十八年三月四日この記念碑は、「忠臣蔵」における代表的説話であり、地域の伝承として知られる「高田馬場の決闘」(元禄七年)における赤穂浪士・堀部安兵衛(1670~1703)の事績を顕彰する記念碑である。江戸時代に高田馬場の管理を委託されていた甲州屋の子孫・行田久蔵が、明治四十三年(1910)に建立した。篆額は西園寺公望、撰文は信夫怒軒、書は日下部東作、鐫は堀部忠蔵の手になる。また、賛助者には頭山満、犬養毅、大隈重信、三田村鳶魚など当時の名士が名を連ねている。当初は茶屋町通りにある久蔵の植木園に建てられたが、昭和四十六年(1971)に現在地に移された。総高はやく350㎝であるこの記念碑が建てられた当時は、日露戦争後の国家主義の高揚を背景とし「忠臣蔵」の再評価が高まった時代であった。また、明治から大正にかけては全国的に建碑ブームが巻き起こり、歴史上の事象や人物に関する顕彰運動が盛んな時代でもあった。平成二十八年三月二十五日新宿区教育委員会

境内社

浅間神社

祭神

木花咲耶姫命

石長姫尊

三島神社

水神社

大国社

祭神

大国主命

高木神社

元々は、早稲田大学構内にあった神社です。

北野神社

祭神

菅原道真公

住所

東京都新宿区西早稲田3-5-43

アクセス

東京メトロ東西線 早稲田駅

徒歩12分

東京メトロ副都心線 西早稲田駅

徒歩12分

都電荒川線 面影橋停留場・早稲田停留場

各徒歩5分

最後に

水稲荷神社を参詣しようと、階段を上ったら、

食事中のやぎさんが出迎えてくれました。よくよく見ると、角ガードが斬新です。

神社の境内では、心地よい気が流れていました。癒されました。

参拝を終えて、やぎさんの前を通ると、食事を終えていました。

やぎさんから、もっとなんかくれ~という視線をいただきましたが、何も持ち合わせていません。申し訳ないと思いながら、水稲荷神社を後にしました。

訪れたのは、2021年。ヤギさん。元気でしょうか?

ランキングに参加中!励みになります。

ポチッとお願いします。

参考

Wikipedia

東京都神社庁HP