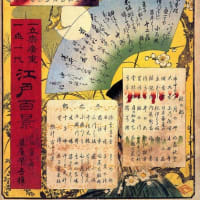

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第88景 「井の頭の池弁天の社」

名所江戸百景の中で最も西にある名所です。

社正面から井の頭池を眺望した作品です。

実際の井の頭池の形とは異なるので、池の広さを出すために変形だろうとの説があります。

遠景に描かれた山々は、筑波の山並みとする説や、日光の山並みとする説などがあります。

江戸時代には市民にとって、弁財天は信仰の地であるとともに、行楽地でもありました。

井の頭池

井の頭という名称は諸説あります。

一説は、江戸幕府三代将軍・徳川家光によってこの神田上水水源が「井之頭」と名付けられたものと伝えられ、自ら小刀で弁財天の傍らのこぶしの木にその名を刻んだとも伝えられています。

また、「えんかしら、この水の美しさ」と家光が驚嘆したことが、その後転じて「いのかしら」となったとする説もあります。

井の頭弁財天 大盛寺

井の頭弁財天 大盛寺は、都立井の頭恩賜公園内・井の頭池にあります。

本尊は、弁財天像。

平安時代の天慶年間(938~947年)に源経基(みなもとのつねもと)が創建したものと伝えられ、その後、源頼朝が1197年(建久8年)に再建し、別当となる坊宿が建てられたと伝えられています。

都立井の頭恩賜公園

江戸時代には井の頭池と一帯の林が幕府御用林として保護されていましたが、明治維新後は東京府が買収しました。

その後、1917年(大正6年)5月1日に日本で最初の郊外公園として開園しました。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

太鼓橋の正面、高い場所から撮影してみましたが。

井の頭池が全く見えません。作品のような構図にはなりませんね。

下に降りて撮影してみましたが、やはり池を望むことができませんでした。

広重は一体、何処から井の頭池を眺めたのでしょうか?

最後に

江戸時代から行楽地であったことが、作品の中に描かれている参拝客の姿で知ることができますね。

確かに、井の頭弁財天 大盛寺が井の頭池の水面に映る姿は幻想的でした。

当時はもっと池の水が澄んでいたでしょうから、それはそれは、大変美しいものだったに違いありません。遠くから訪れる価値があったことでしょう。

しかし、名所江戸百景を訪れて思うのですが、作品と同じ構図にしようと思うと、どうしても生い茂る木が入り込んでしまいます。

もしかすると、江戸時代より、現代の方が木々が多いのでしょうか?

もしかして、薪に使われていた?

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅

井の頭恩賜公園HP