この記事を書こうと思ってから、2週間くらいたってしまいました。

わからないことが多いので、自身のメモをかねてWeb上にあげることにしました。

東京地形地図で見た、水元公園周辺

水元公園界隈を東京地形地図をみていて、白い矢印の土手らしい部分が気になり、しらべると

将軍徳川吉宗公の治水事業の名残で、江戸川の外堤防として築かれたとのことです。

堤といえば、以前「墨田堤と日本堤による狭窄部と遊水池との重ね合わせ」というブログ記事を

書いたことを思いだしました。

百年マップに、電子国土を用いて 江戸時代の「墨田堤と日本堤による狭窄部と遊水池との重ね合わせ」を試みを

アップしていますが、千住にかたまってある4つの氷川神社が墨田堤のラインを探す手掛かりになりそうです。

グーグルアースで東京地形地図に、上記の氷川神社分布地図を重ねてみました。

上の江戸時代の地図(荒川の開削前)、下は現代の地形地図です。

目印14から目印17の氷川神社のあたりに墨田堤がありそうな・・。(概念図との重ねあわせではありますが)

ネット検索でわかりやすいサイトをみつけました

大規模水害対策に関する専門調査会(第6回)資料3(内閣府 防災情報のページ)より一部切りぬきました。

千住周辺は現存する部分にはなっていませんが、撤去されたとは書かれていません。東京地形地図で見ても、

うっすら微高地がみてとれます。(どのラインが堤だったかはわかりませんが)

江戸川の外堤防といえば、水元公園の桜堤だけではなく、江戸川区の東にある篠崎海道もそうだったといいます。

この辺は本で調べたわけではないので、機会をみて調べたいと思います。

川の歴史は難しいということで、以前、ブログに利根川の東遷、荒川の瀬替えについて本の抜き書きをしていました。

頭がこんがらがる・・・川の歴史 (^^;(2007-10-06 )

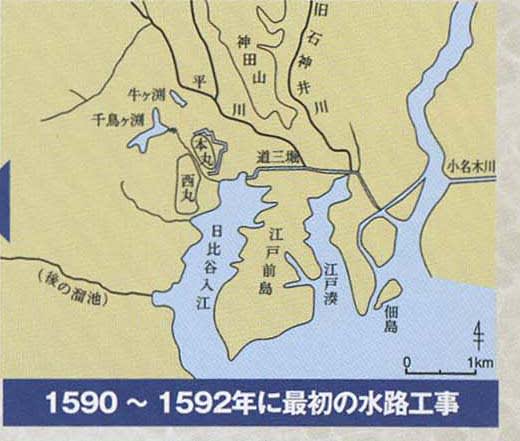

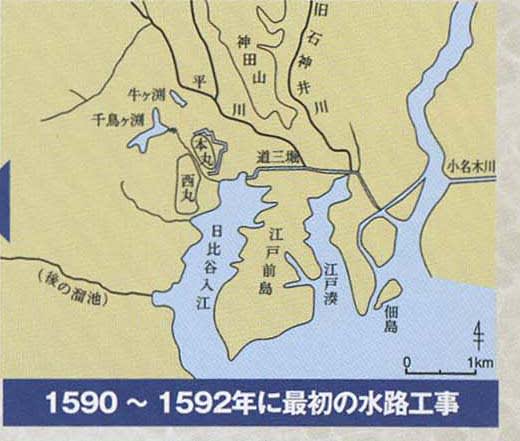

また、荒川、利根川だけでなく、人の手によって地形が変化していった様がわかりやすい図をみつけました。

(引用:江戸の暮らし 双葉社 国土交通省関東地方整備局 東京湾事務所資料より

(鈴木理生 「江戸の川東京の川」日本放送出版協会1973.3より作成))

いまだに頭こんがらがっていますが、年代ごとの地図、絵図をひろげて、川の歴史、人の歴史を少しづつ

学んでいきたいな・・・などと思っています。

人気ブログランキングへ

わからないことが多いので、自身のメモをかねてWeb上にあげることにしました。

東京地形地図で見た、水元公園周辺

水元公園界隈を東京地形地図をみていて、白い矢印の土手らしい部分が気になり、しらべると

将軍徳川吉宗公の治水事業の名残で、江戸川の外堤防として築かれたとのことです。

堤といえば、以前「墨田堤と日本堤による狭窄部と遊水池との重ね合わせ」というブログ記事を

書いたことを思いだしました。

百年マップに、電子国土を用いて 江戸時代の「墨田堤と日本堤による狭窄部と遊水池との重ね合わせ」を試みを

アップしていますが、千住にかたまってある4つの氷川神社が墨田堤のラインを探す手掛かりになりそうです。

グーグルアースで東京地形地図に、上記の氷川神社分布地図を重ねてみました。

上の江戸時代の地図(荒川の開削前)、下は現代の地形地図です。

目印14から目印17の氷川神社のあたりに墨田堤がありそうな・・。(概念図との重ねあわせではありますが)

ネット検索でわかりやすいサイトをみつけました

大規模水害対策に関する専門調査会(第6回)資料3(内閣府 防災情報のページ)より一部切りぬきました。

千住周辺は現存する部分にはなっていませんが、撤去されたとは書かれていません。東京地形地図で見ても、

うっすら微高地がみてとれます。(どのラインが堤だったかはわかりませんが)

江戸川の外堤防といえば、水元公園の桜堤だけではなく、江戸川区の東にある篠崎海道もそうだったといいます。

この辺は本で調べたわけではないので、機会をみて調べたいと思います。

川の歴史は難しいということで、以前、ブログに利根川の東遷、荒川の瀬替えについて本の抜き書きをしていました。

頭がこんがらがる・・・川の歴史 (^^;(2007-10-06 )

また、荒川、利根川だけでなく、人の手によって地形が変化していった様がわかりやすい図をみつけました。

(引用:江戸の暮らし 双葉社 国土交通省関東地方整備局 東京湾事務所資料より

(鈴木理生 「江戸の川東京の川」日本放送出版協会1973.3より作成))

いまだに頭こんがらがっていますが、年代ごとの地図、絵図をひろげて、川の歴史、人の歴史を少しづつ

学んでいきたいな・・・などと思っています。

人気ブログランキングへ

インターネットの無い時代は大変でした、今はいいですよね。

この様なことは赤羽の「治水資料館」にいろいろ資料がありますね。

江戸時代はお茶の水の仙台掘といい、小名木川といい、道三堀といい、東京駅から新橋までの外堀運河も、百年後、二百年後を見据えての治水工事はタダタダすごいと言うしかありません。

それを思うとなんと今の政府のしていることは本当にトホホですね。

「東京の川・東京の橋」

ここのサイトも面白いですよ。

>「東京の川・東京の橋」

ここのサイトも面白いですよ

情報ありがとうございます。

みにいってみます。

本当に昔にこうして人工的に

出来るなんて、どうやって工事していったのか、

ただただ、感心しますね。

幕府の意向をくんだ治水家が強行にすすめるイメージでしたが

以下参照すると、地域の情報を集積したものが形になったとも

いえそうです。

http://www.mizu.gr.jp/kikanshi/mizu_32/no32_a01.html

それにしても、スゴイのひと言ですよね