八月となりました。前回はお扇子のことを取りあげましたが、今度は相棒ともいうべき浴衣についてです。

夏となりますと、着物では単衣、うすものの頃合いとなります。

普段着物に縁がない方でも夏は浴衣を着る機会があることと思います。

花火には浴衣が似合います。長唄に菖蒲浴衣がありますが、こちらは、五月雨や、と歌い始めるように皐月の季節を表しています。

ちょうど袷から単衣になる衣替えでしょう。アヤメは柄として浴衣にマッチしますが、

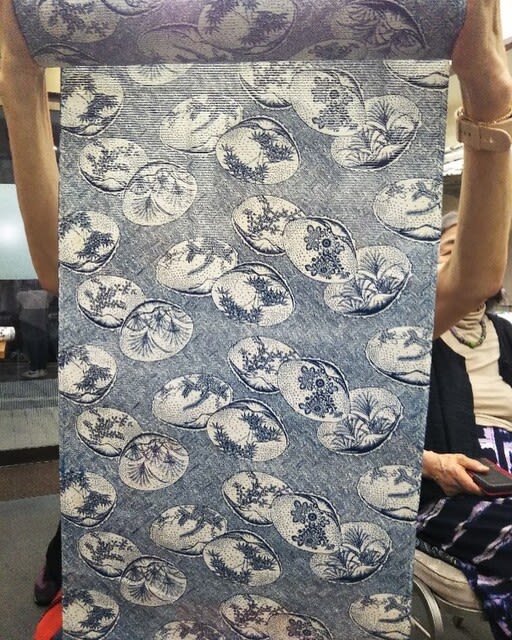

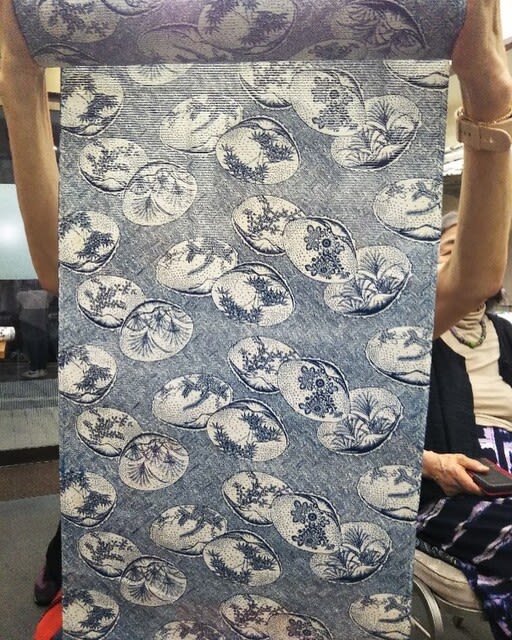

ここに挙げたのは蛤(ハマグリ)のデザイン。はまぐり浴衣です。ユニークな意匠ですが、生地代で四十五万円ではねえ。

(篠原昌人)

夏となりますと、着物では単衣、うすものの頃合いとなります。

普段着物に縁がない方でも夏は浴衣を着る機会があることと思います。

花火には浴衣が似合います。長唄に菖蒲浴衣がありますが、こちらは、五月雨や、と歌い始めるように皐月の季節を表しています。

ちょうど袷から単衣になる衣替えでしょう。アヤメは柄として浴衣にマッチしますが、

ここに挙げたのは蛤(ハマグリ)のデザイン。はまぐり浴衣です。ユニークな意匠ですが、生地代で四十五万円ではねえ。

(篠原昌人)