1月8日(火)

1月8日(火)今日は母がカメラのキタムラで注文した中古カメラを受け取りに、久々にバイクに乗って久里浜まで行って来ました。

うちの両親は旅行好きでいろんな所に行くんだけど、カメラは相変わらずフィルムカメラを使用してるんだよね。

もう俺なんてデジカメに慣れてて、あの小さなファインダーなんて覗けないよ。

デジカメの方がその場で画像を確認できるし、プリントだってパソコン使えなくても店でできるから便利なのにさ。

うちの両親は携帯もデジカメも持たず、DVDやブルーレイも知らず…という、特に母はほとんどデジタル家電に触れたことすらない人種なのでね。

また来週早々に旅行に行くようなので早めにカメラを手にしたいらしく、風邪が全く治らないのに今日俺が取りに行くことになっちゃってさ…

もう1週間以上経っても風邪が治らないのは、やっぱり免疫力が弱まってるんだろうね。

12月に入ってから外に出ることも少なくなってしまったし…だから、なかなか完治しないんだな。

それでも医者から母に(俺の代わりに)薬を処方してもらって、それを飲んでるんだけどさ。

久里浜でカメラを受け取った後、せっかく久々にバイクに乗ったし、天気も良かったんで寄り道して来ました。

観音崎の周辺地域には会津藩士および家族の墓地が4ヶ所散在しています。

この歴史は文化7年(1810年)会津藩主「松平容衆」が幕府の命令を受けて三浦半島の海岸警備ならびに台場(砲台)構築の任務に当たったことに始まります。

これは当時、漂流民の引渡と通商を求めて日本沿岸に出没する外国船に対して、鎖国をしていた徳川幕府としてはそれら外敵からの江戸城防衛のため緊急の大事でした。

幕府は多くの大名から敢えて会津藩にこの大役を命じたのは、同藩に対する信頼が篤かったためと考えられ、そうした幕府の期待に応えるべく藩主は直ちに家老「西郷頼母」をはじめ800余名の藩士ならびにその家族を同年11月に送り込みました。

そして観音崎・浦賀平根山・城ヶ島に台場を構築しました。

ここは浦賀港です。

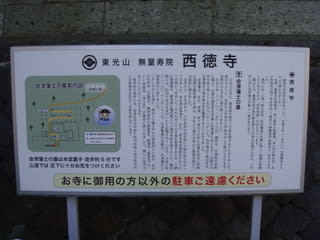

まず「西徳寺」に行きました。

境内には「三浦大介義明」の孫で頼朝の挙兵を助け、鎌倉幕府の樹立に功績のあった武将「和田義盛」が出陣に際し戦勝を祈願したと伝えられる「和田地蔵」が祀られています。(写真なし)

カワイイお地蔵さんたちです。

本堂裏手の山道を上って行くと…

会津藩士の墓11基があります。

林さん?のお墓の裏には「會津」の文字が見えますね。

中には白虎隊士「間瀬源七郎」の身内の墓も2基あるそうです。

こっちから下りて行くと中学校があります。

ちなみにここには「義盛の剃刀塚」もあるらしいです。

次は近くの「能満寺」に行こうと思ってたんだけど、場所がよく分からずやめました。

そこには会津藩士の墓10基と川越藩士の墓1基があるそうです。

次は腰越「三昧堂」の会津藩士墓をハントしに行きました。

崖に「會津藩士之墓」と石板がありますね。

ここには会津藩士とその家族の墓が23基あります。

上に2基だけあったこの墓は位が上の人なのかな?

三昧堂のある腰越は会津藩が文化8年(1811年)に江戸湾海防のため陣屋を置いた場所で、その敷地は八千百十坪余と記され、家老も常駐していたという記録があります。

この陣屋には会津藩士の子弟を教育するための「養正館」という藩校までありましたが、陣屋は天保13年(1842年)に川越藩の所管となり、明治2年(1869年)に撤去されました。

最後に走水の「円照寺」に行きました。

墓地には会津藩士の墓5基と川越藩士の墓1基があるのですが…

どれか分からないけど、この辺のがそうらしいです。

「円照寺」は「走水神社(写真)」の並びにあります。

文政3年(1820年)12月にその任務は解かれましたが、その10年間会津藩士はいずれも一家を挙げて居をこの地に移して海防の任務にあたり、その間三浦半島は会津藩領となりました。

彼らにとって初めて経験する異郷での10年間にわたる生活は厳しいものであったに違いありません。

いま三浦半島の8ヶ所に存在する墓石がそれを如実に物語っており、観音崎周辺地域には(鴨居)西徳寺・(鴨居)能満寺・(腰越)三昧堂・(走水)円照寺の4ヶ所に存在しています。

あわせて我々はこの台場構築という重大な土木工事のために地元横須賀の人々も働いていたことも忘れてはなりません。

会津藩は任務を解かれた後もペリーが来航した嘉永6年(1853年)には房総半島で再び任務に就き、ペリーが久里浜へ上陸した時には海上警備をしていました。

明治維新で会津藩が新政府軍に破れると会津を離れ、因縁深い横須賀へ新天地を求めて来た人も多く、その子孫の方が現在も住まれているそうです。

一昨日、大河ドラマ「八重の桜」が始まったけど…八重が生まれたのは1845年なので、多くの会津藩士が移住して来たのはその父や祖父の時代になるんだね。

我が横須賀市と会津若松市は友好都市を締結している理由に、古くは…

①横須賀市は中世の400年間会津を支配した葦名氏の祖「佐原十郎左衛門義連」が拠点とした街である

②1810年から10年間にわたり会津藩が江戸湾を警備した際に藩士は家族とともに駐留し、三浦半島は会津藩領となった

③日本近代化の礎である横須賀製鉄所の建設に尽力した江戸幕府の勘定奉行「小栗上野介」の妻が幕末の動乱期に会津に身を寄せ、上野介の子どもを出産している

…という所縁からだそうです。

会津若松市と友好都市なのは知ってたけど、そういうつながりがあったんだね。

1189年に三浦大介義明の子「佐原義連」が奥州合戦の戦功により「源頼朝」から会津4群を与えられ、1589年に子孫の「芦名義広」が摺上原の戦いで「伊達政宗」に破れて芦名氏が滅びるまで三浦一族とは400年の関わりがあったワケで、その会津の方々が1810年に横須賀に赴いてくれたのは「佐原義連」以来620年ぶりに里帰りした藩士もいたかもね。

当然、当時「佐原義連」と共に会津に移った横須賀出身の家来がいて、それらの子孫で1810年に藩命により江戸湾海防のため横須賀に居住した人もいたんじゃないか…まぁ自分の先祖が三浦半島横須賀出身なんて知る余地も無いだろうけどさ。

会津の人たち、ありがとう

これからも「八重の桜」を楽しみに見続けます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます